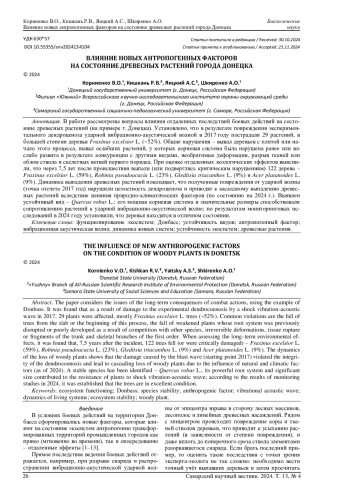

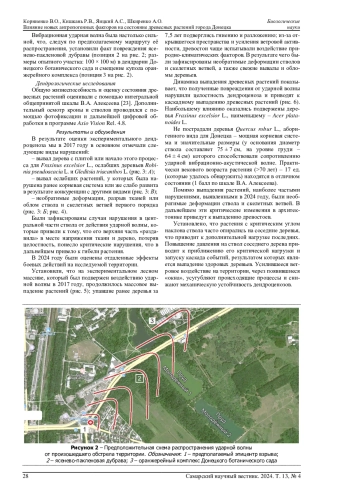

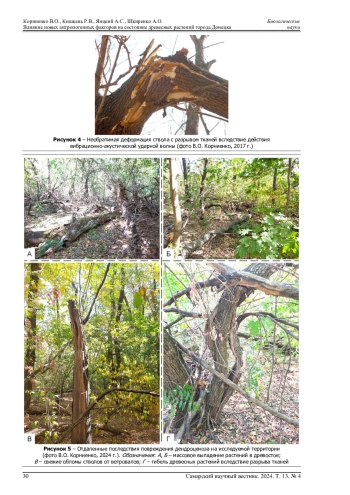

В работе рассмотрены вопросы влияния отдаленных последствий боевых действий на состояние древесных растений (на примере г. Донецка). Установлено, что в результате повреждения экспериментального дендроценоза ударной вибрационно-акустической волной в 2017 году пострадали 29 растений, в большей степени деревья Fraxinus excelsior L. (~52%). Общие нарушения - вывал деревьев с плитой или начало этого процесса, вывал ослабших растений, у которых корневая система была нарушена ранее или же слабо развита в результате конкуренции с другими видами, необратимые деформации, разрыв тканей или облом ствола и скелетных ветвей первого порядка. При оценке отдаленных экологических эффектов выяснили, что через 7,5 лет после происшествия выпали (или подверглись критическим нарушениям) 122 дерева - Fraxinus excelsior L. (59%), Robinia pseudoacacia L. (23%), Gleditsia triacanthos L. (9%) и Acer platanoides L. (9%). Динамика выпадения древесных растений показывает, что полученные повреждения от ударной волны (точка отсчета 2017 год) нарушили целостность дендроценоза и приводят к каскадному выпадению древесных растений вследствие влияния природно-климатических факторов (по состоянию на 2024 г.). Выявлен устойчивый вид - Quercus robur L.: его мощная корневая система и значительные размеры способствовали сопротивлению растений к ударной вибрационно-акустической волне; по результатам мониторинговых исследований в 2024 году установили, что деревья находятся в отличном состоянии.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Лесоводство

В условиях боевых действий на территории Донбасса сформировались новые факторы, которые влияют на состояние экосистем антропогенно трансформированных территорий промышленных городов как прямо (мгновенно во времени), так и опосредованно – отдаленные эффекты.

Список литературы

1. Корниенко В.О. Влияние экологических факторов на физико-механические свойства, морфометрию и аллометрию древесных растений урбоэкосистем (на примере города Донецка): дис. … канд. биол. наук: 1.5.15. Донецк, 2022. 166 с. EDN: QYUEPJ

2. Зиньковская И.И., Сафонов А.И., Юшин Н.С., Неспирный В.Н., Гермонова Е.А. Ингредиентный фитомониторинг в Донбассе для идентификации новых геохимических аномалий // Экологическая химия. 2024. Т. 33, № 1. С. 19-32. EDN: DSDGFO

3. Сафонов А.И., Калинина Ю.С., Палагута А.П. Тератогенные эффекты как индикаторные свойства цветковых растений урбанизированных территорий Донецкой агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 20-30. DOI: 10.5281/zenodo.13949289 EDN: CZPYKY

4. Корниенко В.О. Ретроспективный анализ антропогенного загрязнения города Донецка. Вибрационно-акустическое зашумление // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 1. С. 93-100. DOI: 10.5281/zenodo.12532574 EDN: TSWEOI

5. Сафонов А.И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций: монография. Донецк: Издательский дом “Эдит”, 2024. 289 с. EDN: QVJSQE

6. Корниенко В.О., Калаев В.Н., Харченко Н.Н. Механическая устойчивость старовозрастных деревьев Quercus robur L. в условиях города Донецка // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2021. Т. 7, № 4. С. 60-68. EDN: WLEACB

7. Корниенко В.О., Яицкий А.С. Жизнеспособность древесных растений в условиях зашумления городской территории (на примере г. Донецка) // Естественные и технические науки. 2022. № 12 (175). С. 166-170.

8. Корниенко В.О., Яицкий А.С. Экологические последствия шумового загрязнения города Донецка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2022. № 11-2. С. 28-34. EDN: VGFTLL

9. Korniyenko V.O., Kalaev V.N. Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // Contemporary Problems of Ecology. 2022. Vol. 15, iss. 7. P. 806-816. DOI: 10.1134/s1995425522070150 EDN: EUVZMY

10. Kharchenko N.N., Kalaev V.N., Kornienko V.O. Mechanical resistance of Quercus robur L. at the environmental boundary of the species distribution in the steppe // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Voronezh, 2021. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012049 EDN: HNQTEI

11. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Механическая устойчивость можжевельника виргинского в условиях степной зоны Восточно-Европейской равнины // Лесоведение. 2024. № 1. С. 70-78. DOI: 10.31857/s0024114824010084 EDN: SLLJXY

12. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Жизнеспособность дуба черешчатого в условиях города Донецка // Сибирский лесной журнал. 2024. № 4. С. 95-106. DOI: 10.15372/sjfs20240409 EDN: SPLUNB

13. Мирненко Н.С., Сафонов А.И. Пыльца как тест-система индикации неблагоприятной городской среды (на примере г. Донецка) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 3. С. 12-17. EDN: JQCOXN

14. Нецветов М.В., Хиженков П.К., Суслова Е.П. Введение в вибрационную экологию. Донецк: Вебер, 2009. 164 с.

15. Нецветов М.В. Вертикальное перемещение микрочастиц в почве под действием вибрации сверхнизких частот // Грунтознавство. 2003. Т. 4, № 1-2. С. 62-65.

16. Нецветов М.В. Вибрационные взаимосвязи дерева и почвы // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2007. № 7. С. 248-254.

17. Нецветов М.В. Вибрационная экология леса // Экология и ноосферология. 2008. Т. 19, № 3-4. С. 40-50.

18. Нецветов М.В. Вибрационное перемещение нано- и микрочастиц в почве // Грунтознавство. 2009. Т. 10, № 1-2. С. 44-48.

19. Нецветов М.В. Скорость звука и модуль упругости почвы: измерение и роль в передаче вибраций дерева на почву // Грунтознавство. 2010. Т. 11, № 1-2. С. 48-52.

20. Appel H., Cocroft R. Plant ecoacoustics: a sensory ecology approach // Trends in Ecology & Evolution. 2023. Vol. 38, iss. 7. P. 623-630. DOI: 10.1016/j.tree.2023.02.001 EDN: VOVRBI

21. Cocroft R.B., Rodriguez R.L. The behavioral ecology of insect vibrational communication // BioScience. 2005. Vol. 55, iss. 4. P. 323-334. [0323:tbeoiv]2.0.co;2. DOI: 10.1641/0006-3568(2005)055

22. Cocroft R.B., Gogala M., Hill P.S.M., Wessel A. Studying vibrational communication. Vol. 3. Berlin: Springer, 2014. 462 p. DOI: 10.1007/978-3-662-43607-3

23. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51-57.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Автор исследования предлагает контекстное определение понятия «эстетическое сознание», разработанную им модель эстетической организации вокально-хоровой деятельности, формулирует педагогические условия формирования эстетического сознания в вокально-хоровой деятельности в интерпретации хоровых произведений. Эти данные выступают как результат исследования, имеющего своим предметом формирование эстетического сознания студентов в вокально-хоровой деятельности. В контекстном определении эстетического сознания автор опирается на изучение генезиса идей об эстетике и эстетическом сознании в философии, искусствознании, музыкознании, а также на идеи о формировании эстетического сознания в психологии и музыкальной педагогике. Наиболее эффективный путь формирования эстетического сознания - приобщение к многовековым певческим эстетическим традициям в процессе художественно-исполнительского творчества, к опыту интерпретации произведений в хоровом искусстве. В работе подчеркивается, что принадлежность хорового пения к коллективным видам музицирования создает особые условия формирования эстетического сознания студентов. Педагог-хормейстер должен наблюдать за возникающими в творческом процессе интерпретации художественно-педагогическими функциональными ситуациями, используя их как педагогическое средство, дающее инструментальную возможность приобщения участников хорового коллектива к эстетическим ценностям друг друга. Музыкальная педагогика рассматривается автором как особая профессиональная сфера действительности, имеющая свои выразительные формы, воспринимаемые и усваиваемые как ценность непосредственно чувствами в целенаправленной деятельности по решению художественно-педагогических задач. Эстетическая ценность выразительных форм предмета «музыка» в рамках всех преподаваемых на его основе дисциплин имеет мощный ярко выраженный педагогический потенциал и выступает средством формирования эстетического сознания будущего педагога-музыканта.

В статье актуализируется проблема нравственного воспитания курсантов ведомственного вуза ФСИН России, одним из направлений которого становится формирование нравственной грамотности курсантов. Осуществляется анализ понятия «грамотность» и выявляются виды грамотности в целом и виды грамотности сотрудников УИС, формируемые в процессе профессиональной подготовки в ведомственных вузах ФСИН России. Раскрывается тенденция рассмотрения понятия «грамотность» в контексте различных аспектов нравственности при отсутствии в научном поле трудов, непосредственно посвященных нравственной грамотности курсантов. Обосновывается, что нравственная грамотность курсанта ведомственного вуза ФСИН России представляет собой устойчивую личностную характеристику курсанта, позволяющую ему осознанно реализовывать нравственные ценности в профессиональной деятельности, осуществляя ответственное, сострадательное и справедливое отношение к людям, вовлеченным в сферу деятельности исправительных учреждений, ориентироваться в сложных моральных ситуациях и принимать обоснованные решения, соответствующие общепринятым нормам морали и этическим стандартам службы. Раскрывается содержание нравственной грамотности курсантов ведомственного вуза ФСИН России через выделение когнитивного, мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов, наполнение которых базируется на требованиях к личности сотрудника УИС. Предлагается содержание когнитивного компонента, образуемого знаниями о нравственности, о морали, о профессиональной этике, о моральных нормах, о нравственных убеждениях, о нравственной устойчивости. Обосновывается состав мотивационно-ценностного компонента: ценности «добро», «верность», «долг», «достоинство», «милосердие», «ответственность», «совесть», «свобода», «справедливость», «уважение», «честь». Обозначается содержание поведенческого компонента: нравственные качества «доброта», «обязательность», «благородство», «сострадание», «терпимость», «честность», «требовательность», «самостоятельность», «совестливость», «великодушие», «надежность».

В статье аргументируется значение творческой личности учителя для современного российского образования и раскрывается роль творческих способностей педагога в его профессиональном становлении. Выявляются основные аспекты педагогического творчества, определяющие профессиональное развитии учителя как творческой личности: методическое творчество, коммуникативное творчество, творчество в организации процесса обучения, творческое самовоспитание. Осуществляется анализ научных представлений о конкретных творческих способностях, которыми должен обладать педагог, и выделяются способности, развитие которых у студентов педагогического вуза позволит им проявлять педагогическое творчество во всех аспектах будущей профессиональной деятельности: аналитические способности, способность к поиску альтернативных решений педагогических проблем, способность к самостоятельной и инициативной творческой педагогической деятельности, способность справляться с ситуациями неопределенности, способность к эффективному коммуникативному взаимодействию в творческой педагогической деятельности. Выявляются возможности учебной дисциплины «Педагогика» в развитии творческих способностей студентов - будущих учителей. Раскрывается потенциал технологии развития критического мышления обучающихся через чтение и письмо (РКМЧП) в развитии аналитических способностей студентов. Обосновывается роль мозгового штурма, метода кейс-стади, ролевых игр, дискуссий (диспутов) в развитии способности будущих учителей к поиску альтернативных решений педагогических проблем. Раскрывается значение проектной деятельности, программ саморазвития, деловых игр в развитии способности будущих учителей к самостоятельной и инициативной творческой педагогической деятельности. Выявляется потенциал игр-ситуаций с условиями неопределенности, анализ ситуаций неопределенности, разработки сценариев действий в неопределенных ситуациях, дебатов в развитии у студентов - будущих учителей способности справляться с ситуациями неопределенности. Обосновываются возможности игр на коммуникацию, групповых обсуждений, ролевых игр в развития способности студентов - будущих учителей к эффективному коммуникативному взаимодействию в творческой педагогической деятельности.

В статье рассматриваются современные вызовы, связанные с развитием профессиональных компетенций сотрудников опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Необходимые компетенции могут формироваться в условиях магистерской программы. Данная программа может быть основана на комплексном, компетентностном и исследовательском подходах. Представлен опыт реализации обозначенных подходов в рамках магистерской программы «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних» в Томском государственном педагогическом университете. Освещены практики межведомственного, надотраслевого взаимодействия с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, как способ реализации комплексного подхода; деятельностные форматы работы с магистрантами как путь реализации компетентностного подхода; вовлечение магистрантов в исследовательскую работу как механизм реагирования на социальные вызовы в меняющихся условиях. Профессиональная деятельность рассматривается с позиции социального пространства, национальной системы профессиональных квалификаций, отраслевой рамки квалификаций, высшего и дополнительного профессионального образования, рынка труда и компетентностных дефицитов. Приводятся примеры успешных государственных инициатив и программ, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, раскрываются ресурсы проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере защиты детства.

В статье актуализируется проблема профессиональной подготовки специалиста среднего звена, способного эффективно трудиться в условиях производственного коллектива, одним из аспектов которой является формирование у студентов опыта командного взаимодействия. Выявляются научные предпосылки для эффективного решения проблемы формирования опыта командного взаимодействия студентов профессиональных образовательных организаций среднего звена. Предлагается трактовка опыта командного взаимодействия как совокупности 1) знаний о командном взаимодействии, о его особенностях и способах реализации, 2) мотивов деятельности в команде, форму которых принимают ценности, как осознанные смыслы, 3) диалогической направленности личности в общении, 4) практических умений и навыков осуществления совместной деятельности с другими членами команды. Раскрываются возможности гуманитарных дисциплин в формировании опыта командного взаимодействия студентов учреждений среднего профессионального образования. В контексте содержания гуманитарных дисциплин выявляется роль ценностей в выстраивании эффективного командного взаимодействия студентов как в рамках учебного процесса, так и на производстве. Приводятся примеры формирования опыта командного взаимодействия студентов в процессе изучения учебных дисциплин «История», «Основы философии», «Психология общения» в условиях образовательного процесса в филиале Мурманского арктического университета в г. Кировске.

В статье рассматриваются возможности применения кейс-метода в условиях смешанного формата обучения биологии. Рассмотрены разные подходы к определению понятий «смешанное обучение» и «кейс-метод». Авторами представлена матрица кейсов в содержании курса «Исследователь Арктики», разработаны критерии оценки решения разных типов кейсов, приведена подробная характеристика долгосрочного и краткосрочного кейсов, описана их структура, составлены методические рекомендации к выполнению дорожной карты кейса. В дорожной карте проблемного кейса раскрыты этапы его решения, педагогическая задача и предполагаемый результат. Отдельно уделено внимание особенностям проблемного, иллюстративного и оценочного типа кейсов, представлена их структура, отличия и сходства. В статье обсуждаются результаты решения обучающимися долгосрочных и краткосрочных кейсов в процессе изучения курса «Исследователь Арктики», реализованного в формате смешанного обучения в 2020/2021-2022/2023 уч. г. Авторами представлены данные исследования, полученные при традиционном формате обучения, электронном формате обучения и смешанном формате обучения. По результатам исследования выявлено влияние пандемии Covid-19 на образовательный процесс. Исследуемые группы обучающихся показали высокую приспособленность к новой образовательной среде, сформированной по итогам применения дистанционного обучения во время пандемии Covid-19.

В данной статье рассматривается актуальность формирования предпринимательского мышления у школьников. Описывается предпринимательское образование на разных уровнях обучения. Анализируются дисциплины, формирующие предпринимательское мышление, представленные в учебных планах и дополнительных образовательных программах основного и среднего общего образования в г. Томске. Описывается опыт реализации проектов и программ по развитию предпринимательского мышления в регионах России. В работе представлены результаты опытно-экспериментального исследования по измерению уровня предпринимательского мышления у обучающихся 8-9 классов на базе средней общеобразовательной школы № 28 города Томска, в ходе которого было разработано комплексное тестирование и практико-ориентированные учебно-технологические задания. Описывается методика составления тестирования по выявлению уровня сформированности предпринимательского мышления. Проведенные исследования показали, что обучающиеся имеют в основном низкий уровень предпринимательского мышления, который можно скорректировать активными методами обучения. Сделан вывод о необходимости разработки и внедрения программ дополнительного образования, внеурочной деятельности по развитию предпринимательского мышления в общеобразовательных организациях. Полученные материалы могут служить основой для дальнейшего мониторинга формирования предпринимательского мышления в других школах г. Томска и за его пределами.

Цель статьи - предложить апробированные в практической работе упражнения и задания, основанные на изучении этимологии фамилий в английском и немецком языках. В статье обусловливается актуальность изучения фамилий как антропонимов при обучении профессиональному иностранному языку ( English, German for specific purposes: ESP, GSP ) при подготовке аграриев разных профилей. В современных рабочих программах аграрных университетов не уделяется внимания изучению имен собственных, однако они занимают существенное место в структуре лексики любого языка, отражая важные аспекты развития истории и культуры. Формирование ономастики в качестве специфической отрасли языкознания, экстралингвистическая природа фамилий определяют актуальность изучения данного вида антропонимов. В данной статье рассматривается эффективность использования фамилий при изучении иностранного языка в профессиональной деятельности, предлагаются апробированные методические приёмы, способствующие формированию профессиональных компетенций. При подготовке статьи применены методы научного анализа и обобщения: описательный метод, методики этимологического анализа, отдельные элементы компаративного и типологического анализа. Изучение происхождения и лексических особенностей фамилий позволяет применить интегративный подход, уйти от стандартных приёмов, наполнить учебные занятия свежими, актуальными сведениями. В данной статье рассматриваются фамилии, основанные на профессиональной деятельности или ремесле человека, представленные в английском и немецком языках.

В статье рассматриваются современные интернет-технологии в контексте их применения при изучении лексики иностранного языка, что является необходимым условием построения речевого высказывания. Цель статьи состоит в том, чтобы показать эффективность использования современных интернет-технологий на занятиях по иностранному языку для формирования лексических навыков у студентов лингвистических и нелингвистических специальностей. Данная проблема является актуальной в связи с развивающимся миром информационных технологий, которые, в свою очередь, не могут не влиять на методики, приемы и методы преподавания иностранных языков. На данный момент перед преподавателями стоит проблема выбора тех интернет-технологий, которые могут быть использованы в обучении по тому или иному направлению, по той или иной дисциплине, вследствие чего анализ их результативности представляет определенный интерес. Материалами исследования стали публикации российских и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы формирования лексических навыков путем применения информационных технологий. Исследование базируется на использовании теоретических методов, таких как анализ, синтез, систематизация и сравнение полученных результатов, а также практических методов - опроса и эксперимента. В ходе проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что включение в образовательный процесс интернет-технологий дает положительную динамику результатов формирования лексических навыков у студентов экономических и лингвистических профилей. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты обзора проблемы эффективности современных интернет-технологий могут быть полезны преподавателям иностранного языка в вузах. Практическая значимость исследования включает в себя возможность дальнейшего использования опыта применения ВКС при изучении лексики в рамках любой учебной программы, связанной с формированием навыков иноязычного общения.

Актуальность настоящего исследования обусловлена активным внедрением в образовательную среду информационно-коммуникационных технологий, что, в свою очередь, определяет необходимость детального рассмотрения вопросов и механизмов совершенствования деятельности преподавателя университета, непосредственно связанной с их реализацией, - информационно-коммуникационной деятельности. В статье проанализированы аспекты профессионально-педагогической деятельности педагога высшей школы в условиях информационно-коммуникационной образовательной среды. Представлены результаты исследования, нацеленного на выявление характера деятельности педагогов в рамках использования цифровых устройств (компьютер, смартфон, планшет, ноутбук); особенностей использования цифровых технологий для обеспечения контроля, обратной связи, дискуссий в учебном процессе; особенностей деятельности, связанной с проектированием, разработкой и использованием уже созданных (в том числе, другими авторами) электронных образовательных ресурсов; возможностей и характера организации образовательного процесса в онлайн и (или) смешанном режиме; опыта использования преподавателями современных средств коммуникации в профессионально-педагогической деятельности для эффективного взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. Результаты проведенного исследования, их детальный анализ и полученные выводы могут быть использованы в научной и педагогической деятельности с целью рассмотрения и дальнейшего изучения процесса профессионального и личностного развития преподавателя университета как субъекта информационно-коммуникационной деятельности.

В статье обосновывается фундаментальный характер естественнонаучного знания и роль естественнонаучной подготовки в становлении будущего педагога. Подчеркивается, что естественнонаучное знание не только влияет на научно-технический потенциал общества, но и формирует картину мира, позволяя найти правильные ответы на социально и лично значимые вопросы. Особенно важна естественнонаучная подготовка будущих учителей, так как она поможет им в будущем сформировать правильную картину мира своих учеников. Обобщая опыт естественнонаучной подготовки студентов-гуманитариев, полученный в Самарском социально-педагогическом университете, авторы раскрывают основные теоретико-методологические проблемы естественнонаучного образования (несоответствие содержания изучаемого материала актуальной научной картине мира, непонимание гуманитариями важности естественнонаучного знания, низкий интерес студентов-гуманитариев к естественным наукам в целом, малое количество часов для естественнонаучной подготовки). Авторы сделали вывод о необходимости поиска новых подходов в естественнонаучном образовании студентов - будущих учителей. В процессе исследования применялись такие методы, как анализ научно-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, сравнение, обобщение. Результаты педагогического исследования могут быть использованы в образовательном процессе высшей педагогической школы, в процессе повышения квалификации работников образования.

Целью исследования является моделирование процесса формирования качеств вторичной языковой личности будущего экономиста в контексте профессионально ориентированной образовательной среды. Научная проблема заключается в отсутствии прикладных, методических, организационно-педагогических рекомендаций по формированию качеств будущего специалиста экономической сферы. Таким образом, данная научная статья носит полидисциплинарный характер в силу пересечения педагогической, психологической, экономической научных сфер с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При написании статьи применены методы анализа, синтеза, сравнения, систематизации и моделирования. Обоснованная структура модели включает в себя четыре блока: концептуальный, содержательный, процессуальный, результативный. При построении модели формирования качеств вторичной языковой личности экономиста-профессионала, прежде всего, определены потребности социума и государства, личностные мотивы обучающихся, а также дидактические возможности дисциплины «Иностранный язык» на экономических направлениях подготовки. Педагогическая ретроспекция и обобщение опыта преподавания иностранного языка будущим экономистам, теоретико-методологическая база исследования в качестве основы модели формирования качеств вторичной языковой личности позволили установить составляющие компоненты профессионально ориентированной образовательной среды, реализуемой при психолингвистическом подходе. В содержательном блоке мы углубляемся в понятие вторичной языковой личности, раскрывая ее через качества, которые могут быть сформированы в процессе иноязычной подготовки обучающихся экономических направлений подготовки. Для данной манипуляции нами был проведен научный анализ литературы в области педагогики, психологии, лингводидактики, микро- и макроэкономики на предмет изучения особенностей профессиональной и языковой личности экономиста. Концептуальный и содержательный блоки в совокупности формулируют новизну нашего исследования - построение процесса формирования качеств вторичной языковой личности будущих экономистов-профессионалов на принципах психолингвистического подхода в профессионально ориентированной образовательной среде. Отличительные особенности подготовки студентов высшей школы также отражены в выборке методов и приемов для процессуального блока. Выводы и результат нашего исследования полезен для дальнейшего изучения качеств вторичной языковой личности экономиста-профессионала в вузе и апробации модели формирования качеств вторичной языковой личности студентов высшей школы.

В статье обосновывается, что в условиях изменяющейся международной обстановки распространение русского языка является важным инструментом укрепления позиций России на мировой арене и формирования положительного имиджа страны. Аргументируется необходимость разработки этноориентированной модели подготовки учителя русского языка как иностранного для образовательных организаций Объединённой Республике Танзания в системе российского непрерывного педагогического образования, нацеленной (модель) на кадровое обеспечение процесса преподавания РКИ в Танзании с учетом специфики национальной системы образования страны, а также этнокультурных особенностей целевой аудитории. Доказывается, что разрабатываемая модель являет собой нормативную модель, отражающую представления о том, какими должны быть содержание, приемы, формы и средства организации образовательного процесса, обеспечивающие эффективную профессиональную подготовку учителей русского языка как иностранного для образовательных организаций Танзании из числа танзанийцев, обучающихся в России. Определяются приоритетные функции модели: объяснительная, иллюстративная, информационная и проективная функции. Обосновывается блочная структура модели и раскрывается содержание целевого, аналитико-диагностического, мотивационного, методологического, содержательного, методического и результативно-перспективного блоков. Раскрывается сущность этноориентированного, культурологического, аксиологического, коммуникативного и компетентностного подходов к организации подготовки учителя русского языка как иностранного для образовательных организаций Объединённой Республики Танзания в системе российского непрерывного педагогического образования и выявляются принципы реализации подходов: принцип национальной контекстности обучения, принцип учета национально-личностных характеристик обучающихся, принцип учета особенностей национальной системы образования обучающихся, принцип адаптационной направленности обучения РКИ иностранных студентов в системе российского образования, принцип международной интеграции, программно-целевой принцип, принцип учета родного языка и культуры обучающихся (этноориентированный подход); принцип диалога культур, принцип культуросообразности (культурологический подход); принцип ценностной ориентации, принцип субъектности (аксиологический подход); принцип функциональности, принцип новизны (коммуникативный подход); принцип дидактической последовательности, принцип личностной ориентированности (компетентностный подход).

В статье рассмотрена проблема становления проблемы полового воспитания в школьном естественнонаучном образовании, начиная с рубежа XIX-XX веков. Осмысление опыта прошлого, анализ вклада методистов-биологов в теорию и методику обучения и воспитания способствует обогащению современной предметной методики преподавания. Одной из задач проведенного исследования являлся анализ сущности и содержания полового воспитания в разные исторические периоды. Это позволяет выявить проверенные временем подходы к реализации полового воспитания учащихся, созвучные традиционным ценностям российского общества. Высказанные учеными идеи и положения могут быть реализованы в настоящее время с учетом контекста современной образовательной ситуации. На основе теоретического изыскания определены этапы становления и развития полового воспитания в истории методики обучения биологии в школе. В статье представлены результаты исследования современного состояния обсуждаемой проблемы в школьной практике, проведенного с помощью анкетирования учителей биологии и учащихся. Существенное внимание при этом уделено значению полового воспитания и анализу содержания курса биологии, являющегося предметной основой полового воспитания школьников.

В статье рассматривается непропорциональность речи преподавателя и студента на уроке иностранного языка в вузе. Это явление приводит к негативному эффекту, который отражается на объеме и качестве речевой деятельности студента на уроке. Экспериментальный прием наблюдения как со стороны самого преподавателя, так и со стороны коллеги-преподавателя позволяет установить объем и качество речевой деятельности преподавателя на уроке. С этой целью автором был проведен анализ девяти уроков трех преподавателей английского языка филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, обучавших студентов по программе бакалавриата (45.03.01) направления подготовки «Филология» в 2023/2024 учебном году. Цель работы - определить способы повышения количества и качества речевой деятельности студента путем сокращения объема речевой деятельности преподавателя и использования эффективных методов, способствующих активизации речевой деятельности студента. Автор отмечает целесообразность повышения мотивации студентов к участию в речевом взаимодействии с помощью более систематической работы обучаемых в парах, группах, а также участия в дискуссиях, использования игр и выполнения проектов. Преподаватель достигнет большего успеха в активизации речевой деятельности студентов при использовании вопросов открытого типа, побуждающих к размышлению. Студенты будут выстраивать более продуманные, содержательные, развернутые ответы, если преподаватель будет выделять студенту большее количество времени на обдумывание ответа.

В представленной статье теория «революционной войны» и её влияние на вооружённые силы Франции в эпоху деколонизации после Второй мировой войны рассматриваются сквозь призму идейно-теоретического наследия двух наиболее известных представителей «французской школы» колониального антиповстанчества второй половины XX в. - Давида Галулы и Роже Тринкье. Разбираются расхождения и сходства теории «революционной войны» и основных положений военно-теоретических работ Д. Галулы и Р. Тринкье в контексте становления и последовавшего вскоре отказа от нее в среде французского военного класса в 1950-е-60-е гг. В этой связи в работе затрагивается не только специфика восприятия офицерами колониальной службы в данный исторический период событий на зависимых территориях и в метрополии, но и их корреляция с представлениями Д. Галулы и Р. Тринкье в рамках контрпартизанской борьбы. Особое внимание уделено характерным особенностям исследовательской оптики рассмотрения ими действий французской армии в Индокитае (1946-1954 гг.) и Алжире (1954-1962 гг.), включая представления о допустимых пределах применения силы и роли армии и гражданских служб в обеспечении колониального порядка, в контексте теории «революционной войны».

В канун восьмидесятилетней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне важно обратить внимание на наименее изученные и, на первый взгляд, не самые глобальные аспекты в истории тыла, который самоотверженно работал на нужды фронта. В представленной статье анализируется подобная тема - история создания трамвайной ветки, соединявшей промышленный район г. Куйбышева, Безымянку, с основной частью города. В годы войны сюда эвакуировались несколько десятков промышленных предприятий, сделав г. Куйбышев крупным самолетостроительным центром. Но Безымянка была удалена от города, где проживали многие рабочие. Нами рассматривается предыстория появления этой трамвайной линии, а также этапы ее проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. Благодаря появлению регулярной трамвайной линии десятки тысяч рабочих смогли добираться до оборонных предприятий, в продукции которых остро нуждался фронт. Источниками для статьи послужили неопубликованные документы из фондов федеральных (Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив экономики и Российский государственный архив в г. Самаре) и региональных (Центральный государственный архив Самарской области и Самарский областной государственный архив социально-политической истории) архивов.

В статье представлены результаты исследования сионистского вопроса в международной политике президентов США в период с 1913 по 1929 гг., а также рассмотрены аспекты проблемы и образы её, формируемые в периодической печати Америки. Процесс эволюции восприятия международных отношений президентами США в период Новейшего времени и современности давно является предметом глубокого и всестороннего изучения специалистами самого широкого профиля. На примере изучения проблем сионизма и Ближнего Востока представляется возможным выявить общие закономерности, свойственные формированию образа «кризисного региона» в выступлениях и документах американских президентов, и проследить, какие отличия существуют в конструировании «воображаемого кризиса» у В. Вильсона, У. Гардинга и К. Кулиджа. Автор рассмотрел взаимодействие между политическими деятелями США, американским обществом, американскими евреями и арабскими дипломатами. В результате проведенного исследования автором были сделаны выводы о трансформации проводимой в отношении евреев США политики, а также о развитии сионистского вопроса в целом: процесса переселения евреев в единый центр в Палестине, взаимодействия с Великобританией и другими европейскими странами по еврейскому вопросу.

В статье подробно изложена история формирования усадьбы Ай-Тодор, расположенной в живописном уголке Южного берега Крыма, в поселке Кореиз. Автор статьи рассматривает имение Ай-Тодор как уникальный культурный феномен, призванный соединить две важные культурные структуры - город и провинцию. Усадьба является своеобразным пространством, олицетворяющим связь культурной и социально-экономической доминанты, призванной привлечь внимание общественности к дворянской усадьбе как к значимому культурному явлению. Кроме того, привлечение к рассматриваемому вопросу исторической ретроспективы подчеркивает важность усадебного комплекса как места, где пересекаются разнообразные исторические нарративы, связанные с жизнью дворянства и развитием региона. В статье акцентируется внимание на необходимости сохранения таких объектов культурного наследия, как Ай-Тодор, отмечается их значимость для современного общества и будущих поколений. Также рассматривается их роль в формировании культурной идентичности и исторической памяти народа, что делает усадьбу не только архитектурным памятником, но и важным элементом культурного контекста, способствующим пониманию исторического процесса и его влияния на современность.

В данной статье рассматриваются основные организационные проблемы, вставшие перед новой властью в лице губернских и уездных комиссаров на территории Оренбургской губернии после февральских революционных событий 1917 года. Земские учреждения являлись основной опорой данной власти. Одной из главных проблем являлась неразграниченность полномочий самих комиссаров. Кроме того, остро стоял вопрос о взаимоотношениях новых губернских властей с земствами, городскими управами и другими органами самоуправления на территории губернии. Помимо этого, был вопрос взаимоотношений с общественными организациями, такими как советы рабочих и крестьянских депутатов, комитеты общественной безопасности и другие. Еще более остро стоял вопрос сохранения правопорядка. Страна находилась в состоянии войны, но в этих условиях властям пришлось перестраивать всю правоохранительную систему. Разделение правоохранительных органов между разными ведомствами имело негативные последствия. Нехватка квалифицированных кадров и оружия, что, помимо всего прочего, являлось следствием войны, заставляла новые власти губернии привлекать военных отпускников к охране правопорядка. Это, по сути, не решало проблему кадров, а лишь ненадолго откладывало ее. Все эти факторы в итоге не позволили новой власти укрепить свое положение.

В статье исследуется процесс формирования внешнеполитической доктрины Греции в Юго-Восточной Европе в XIX веке после создания независимого Греческого государства. Автор выявляет причины, формы и методы борьбы вновь образованных балканских государств (Греции, Болгарии и Сербии) за преобладание в европейских провинциях слабеющей Османской империи, в частности в Македонии. Автор приходит к выводу о том, что, получив независимость, молодое греческое государство стремилось занять свою геополитическую нишу, самоутвердиться в качестве влиятельной региональной державы на Балканах. Вследствие чего греческая национальная элита пытается найти оптимальную для Греческого королевства стратегию внешнеполитического поведения. Наиболее смелый проект по воссозданию греческим народом Византийской империи оказался иллюзией, миражом, он изначально был обречен на провал. Для решения такой амбициозной геополитической задачи требовались значительные военные, людские и экономические ресурсы, а также серьезная дипломатическая поддержка великих держав - всем этим небольшое Греческое королевство в полной мере не обладало. Основной внешнеполитической задачей Греции во второй половине XIX - начале XX века становится поэтапное воссоединение разделенного, в силу исторических причин, греческого народа в рамках единого национального государства. Реализация данной задачи натолкнулась на встречное движение других балканских народов (болгар, сербов, турок), которые также стремились к расширению или сохранению государственной территории.

В работе рассматривается британская политика в Афганистане в 1870-1880 гг. по архивным материалам штаба Туркестанского военного округа. Анализируются донесения военного агента генерал-майора Александра Павловича Горлова касательно действий английского и индийского правительств в Афганистане, исследуются моменты, на которые обращалось особое внимание. Туркестанский военный округ в рассматриваемый период играл важную роль в политике Российской империи в Средней Азии. В указанных хронологических рамках англичане начинают продвижение к границам Афганистана и оказывают на него дипломатическое и военное давление, и от того, какую позицию занимал штаб Туркестанского военного округа, а также от того, какую именно информацию он получал от военных, политических агентов и разведки, зависели действия российского правительства. Отражены особенности формирования Туркестанского военного округа и его командования, характеризуется общая обстановка в Афганистане. Как важный факт отмечено, что данные события необходимо рассматривать в контексте противостояния Российской империи и Великобритании, получившего название «Большая игра». Исследование позволяет раскрыть отношение А. П. Горлова и настроения штаба военного округа, которые не вполне совпадали с настроениями, царившими в Санкт-Петербурге. В работе рассмотрены также особенности взаимодействия российских и английских представителей по вопросу определения афганских границ.

Статья посвящена анализу особенностей интеллектуального наследия сирийского богослова IV в. Ефрема Сирина. В работе исследуется его профессиональный путь, а также основные направления интеллектуальной мысли - тринитарное богословие, христология, аскетическая практика, экзегетика. Отдельное внимание уделено богословским трудам Ефрема Сирина, составляющим ключевой пласт его творческого наследия (в частности, «Гимны» и «Комментарии на Бытие»), а также особенностям его поэтического гения. Работа строится на последних исследованиях жизни и профессионального пути этого сирийского богослова, в которых представлена глубина и полновесность его идей относительно христианской тематики, имеющих актуальность, в том числе, и для современного религиозного мышления. Подходя к интерпретации работ Ефрема Сирина, авторы отмечают, что в настоящее время отсутствуют исследования, которые бы рассматривали его в ракурсе позднеантичного интеллектуала, чье наследие оказало существенное влияние на развитие научной традиции восточно-христианского мира. В статье отмечается, что глубина научного потенциала Ефрема Сирина была отмечена современниками и потомками этого мыслителя, а уникальный способ изложения материала отличал его от большинства интеллектуалов позднеантичного периода.

Битва при Рафии (22 июня 217 г. до н. э.), которая завершила 4-ю Сирийскую войну между царством Селевкидов и птолемеевским Египтом, вошла в античную историю как одно из самых масштабных и вместе с тем недооценённых сражений. Долгое время на основании достаточно подробного рассказа Полибия исследователи делали вывод о недостаточном мастерстве полководцев. Только в конце 1970-х гг. Б. Бар-Кохва и Э. Галили в своих публикациях попытались переосмыслить ход сражения и реконструировать его на основе топографических данных. Опираясь на одни и те же фрагменты Полибия и пользуясь тем, что точного описания местности он не даёт, они приходят к разным выводам и локализуют поле битвы в разных местах; их аргументы интересны, позволяют прояснить иные места у Полибия и истолковать те или иные тактические решения, хотя, безусловно, не являются неуязвимыми для критики. Тем не менее главное, что их объединяет, - по-своему (в каждом случае) убедительная попытка опровергнуть старый историографический тезис об «упадке» эллинистического военного искусства после Александра Великого. Оба исследования сохраняют актуальность до сих пор.

Лишайники - это устойчивая, саморегулирующаяся ассоциация гриба и водорослей или цианобактерией. Состав фотобионтов связан с определенными таксономическими группами лишайников. Будучи хорошо адаптированными, лишайники играют заметную роль в антарктической флоре. В статье представлены результаты исследования азотсодержащего состава талломов лишайников представителей флоры Антарктиды. Образцы талломов отбирались д. б. н. М. П. Андреевым (Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН) в январе-апреле 2015, 2016 и 2018 гг. в разных районах Антарктиды. В работе использовали 11 видов лишайников, относящихся к семействам Cladoniaceae, Parmeliaceae, Sphaerophoraceae, Ochrolechiaceae, Umbilicariaceae, Stereocaulaceae, Pannariaceae, Collemataceae с разным типом фотобионта. Приведены данные о содержании в талломах лишайников общего азота, растворимого белка, свободных и белковых аминокислот. Отмечен высокий коэффициент вариации изученных показателей. Медианные значения выборки по содержанию аминокислот отличались от средних, что свидетельствует о небольшом смещении нормальности распределения первичных данных. Показано, что лишайники с цианопрокариотами отличались бóльшим содержанием общего азота и белковых аминокислот, чем лишайники с зеленой водорослью в качестве фотобионта. Установлено, что содержание белковых и свободных аминокислот коррелирует с концентрацией общего азота в талломах, тогда как корреляция между содержанием растворимого белка и общего азота, а также растворимого белка и суммы белковых и свободных аминокислот статистически незначима. В целом, полученные результаты существенно углубляют и расширяют представление об эколого-биологических особенностях лишайников Антарктиды и их роли в круговороте азота экосистем.

В статье рассматривается изменчивость количественных морфологических признаков эпифитного лишайника H. physodes. Исследования проведены на территории Республики Марий Эл в березняке разнотравном в основании и в середине склона, перепад высот между местообитаниями составляет 6 метров. В каждом местообитании талломы лишайника H. physodes v₁-g₃v онтогенетических состояний были собраны с деревьев березы повислой с двух высот: 0-0,5 м и 0,5-2,0 м. Изучено 6 морфометрических признаков. Сравнение признаков проведено с помощью трехфакторного (местообитание, высота на стволе, онтогенетическое состояние) дисперсионного анализа. Все морфометрические признаки различаются в онтогенезе. Разное положение деревьев в рельефе влияет только на диаметр слоевища H. physodes, наибольшие размеры характерны для более влажного и менее освещенного основания склона. Наименее изменчивый признак - число лопастей слоевища. Диаметр слоевища, число и диаметр губовидных соралей, диаметр шлемовидных соралей больше на высоте 0-0,5 м. Многие морфометрические признаки слоевища H. physodes реагируют на микроклиматические изменения в рельефе и на стволе дерева в определенных онтогенетических состояниях.

Последние два с половиной десятилетия (в разные годы) летом на 7 постоянных маршрутах проводились учеты птиц в сельских населенных пунктах разных природно-территориальных комплексов Нижегородской области. В некоторых из них птиц учитывали на протяжении нескольких лет. Практически везде использовали маршрутный метод с нефиксированной полосой учета. Всего было отмечено 113 видов птиц (в том числе редких) из 13 отрядов, 35 семейств. Общими для всех населенных пунктов отмечены 10 видов. Лидируют по обилию в большинстве случаев деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 и полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758), реже - белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758. Четких территориальных отличий между населением птиц разных природно-территориальных комплексов не выявлено. Орнитокомплексы неоднородны по разным характеристикам как в пространстве, так и во времени. Население птиц сельских населенных пунктов, расположенных среди крупных лесных массивов, отличается высоким видовым богатством, включая фоновые виды, максимальным видовым разнообразием, низкой долей участия доминантов. При кластерном анализе они объединяются в общую группу. Близки к ним по видовому разнообразию орнитокомплексы населенных пунктов со сложно структурированным пространством, окруженных открытыми ландшафтами в сочетании с овражно-балочными лесами.

Исследование посвящено анализу соотношения стабильных изотопов углерода (ẟ¹³C) и азота (ẟ¹⁵N) в шерсти млекопитающих отряда Грызуны (обыкновенный бобр - Castor fiber Linnaeus, 1758; лесная мышь - Apodemus uralensis Pallas, 1811; водяная крыса - Arvicola amphibius Linnaeus, 1758; ондатра - Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; азиатский бурундук - Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769); обыкновенная летяга - Pteromys volans Linnaeus, 1758; обыкновенная белка - Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) на территории Вологодской области. Изотопный состав углерода в шерсти исследованных животных варьирует от -28,2‰ до -17,9‰, азота - от 0,4‰ до 10,6‰. Значения ẟ¹³C в шерсти млекопитающих отряда Грызуны выше, а ẟ¹⁵N ниже, чем в шерсти млекопитающих отряда Хищные, исследованных ранее на территории Вологодской области. Соотношение тяжелых изотопов углерода и азота в шерсти животных, отловленных в разных районах Вологодской области, статистически значимо не различается. Установлено, что шерсть гидробионтов менее обогащена тяжелым изотопом углерода и более обогащена тяжелым изотопом азота, чем шерсть наземных представителей отряда Грызуны. Шерсть всеядных грызунов более обогащена тяжелым изотопом азота, чем шерсть фитофагов. Выявлено перекрытие изотопных ниш у отдельных видов грызунов. Установлено статистически значимое снижение тяжелого изотопа углерода в шерсти ондатры на 2,7‰ за 50 лет.

Исследовано повреждающее воздействие магнитной маркировки наночастицами магнетита и постоянного магнитного поля на жизнеспособность, метаболизм и магнитные свойства магнитомаркированных дрожжевых клеток, которые могут быть использованы как магнитоуправляемые биосорбенты с пассивными и активными механизмами биосорбции. Магнитные свойства магнитомаркированных клеток оценивались методом весов Фарадея. Показано, что магнитная восприимчивость магнитомаркированных клеток возрастает при увеличении концентрации железа, приходящегося на 1 клетку ( CFe ), и не изменяется в течение нескольких суток для клеток, культивируемых в постоянном магнитном поле и без постоянного магнитного поля. Повреждающее воздействие на жизнеспособность исследуемых дрожжевых клеток оценивалось по разности относительной доли живых клеток в популяции в начале и конце их культивирования. Количество живых клеток оценивалось методом окрашивания метиленовым синим и подсчетом окрашенных клеток в камере Горяева. Показано, что повреждающее воздействие магнитной маркировки в исследованном диапазоне CFe не зависит от CFe при культивировании без постоянного магнитного поля и возрастает с увеличением CFe при культивировании в постоянном магнитном поле. Метаболизм магнитомаркированных клеток оценивали по выходу протонов из дрожжевых клеток в ходе переработки ими глюкозы (тест подкисления). Показано, что магнитная маркировка снижает интенсивность выхода протонов из клетки не более чем на 30%. Таким образом, в данной работе показано, что при использовании магнитной маркировки наночастицами магнетита можно получать жизнеспособные дрожжевые клетки с парамагнитной восприимчивостью. Такие магнитомаркированные клетки можно использовать как магнитоуправляемые биосорбенты, которые могут осуществлять пассивную и активную биосорбцию токсикантов и при этом эффективно отделяться с помощью магнитных сепараторов от очищаемой среды.

В данной статье рассматриваются уровни накопления и распределения ртути в тканях рыб разного трофического статуса из разных водных объектов (р. Молога, р. Чагодоща, оз. Ваня), расположенных в западной части Вологодской области, отличающейся благоприятными для процессов метилирования природно-климатическими условиями. Содержание ртути было определено в 108 пробах тканей 87 особей четырех видов рыб: плотва обыкновенная Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758); синец Abramis ballerus (Linnaeus, 1758); окунь речной Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; щука обыкновенная Esox lucius Linnaeus, 1758. Общую концентрацию ртути измеряли на ртутном анализаторе РА-915M с приставкой ПИРО+ (нижний предел обнаружения ртути в образцах 0,001 мг/кг). Значения показателя ртути в тканях исследованных видов рыб варьирует в пределах от 0,02 до 1,7 мг/кг, сырой массы. Минимальные средние значения отмечены для преимущественно нехищного вида - плотвы (0,12 мг/кг, сырой массы), максимальные средние значения отмечены у типичного хищника - обыкновенной щуки (0,64 мг/кг, сырой массы) (у отдельных особей превышало 1,5 мкг/г). Промежуточные значения характерны для окуня и синца (в среднем 0,33 мг/кг, и 0,37 сырой массы соответственно). Установлено, что у 28% исследованных особей содержание ртути превышает нормативные уровни, действующие в Российской Федерации (0,3 мкг/г для нехищных видов и 0,6 мкг/г для хищных видов рыб).

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СГСПУ

- Регион

- Россия, Самара

- Почтовый адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- Юр. адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- ФИО

- Бакулина Светлана Юрьевна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rectorat@sgspu.ru

- Контактный телефон

- +7 (846) 2074400

- Сайт

- https://sgspu.ru