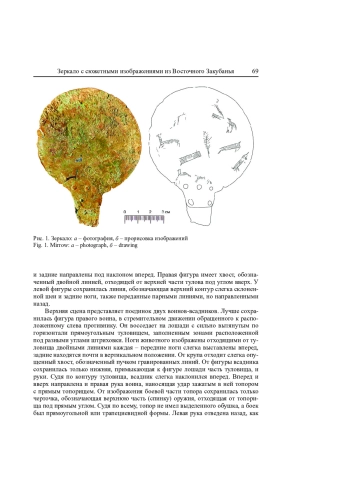

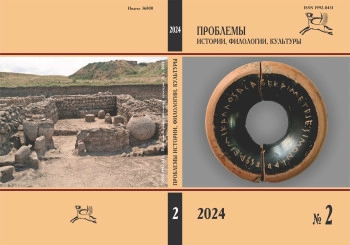

В статье представлены результаты комплексного исследования металлического зеркала с сюжетными изображениями, происходящего из Восточного Закубанья. Плоское зеркало с трапециевидной ручкой относится к типу IV по классификации И. И. Марченко и по внешним признакам датируется концом II - I в. н. э. Зеркала этого типа характерны для материальной культуры меотов Северо-Западного Кавказа. РФА металла показал, что зеркало изготовлено из оловянно-свинцовой бронзы с высоким содержанием олова (>18%) и умеренным содержанием свинца (~5%). Такая технология отражает характерные для региона меото-сарматские металлургические традиции. Выгравированные на зеркале изображения представляют собой композицию из трех сцен: «древо жизни» со стоящими по обеим сторонам копытными животными (центральная сцена), поединок двух всадников (верхняя сцена), охота волка на ланей (нижняя сцена). Стиль изображения и представленные в композиции сюжеты имеют аналогии в памятниках прикладного искусства сарматов и меотов. Выгравированные на зеркале сюжетные сцены отражают религиозные, мифологические или эпические представления древнего населения Северо-Западного Кавказа.

Идентификаторы и классификаторы

Особое место занимают редко встречающиеся зеркала с сюжетными изображениями одним из регионов распространения которых был Северо-Западный Кавказ. Данная традиция зарождается здесь еще на заре скифской эпохи, свидетельством чему является известное серебряное зеркало из Келермеса, золотая обкладка которого разделена на восемь секторов, в которых помещены выполненные в технике чеканки сцены с участием антропоморфных и зооморфных персонажей2. В последующие периоды сюжетные изображения на зеркала наносились в технике гравировки. Так, с территории Северо-Западного Кавказа происходит бронзовое зеркало II – первой половины I в. до н. э. с выступом для ручки и фестончатым нижним краем, на котором в поле между концентрическим кольцами резного геометрического орнамента вписаны гравированные сцены с участием людей, животных и птиц (хранится в собрании КГИАМЗ).

Список литературы

1. Алексеев, А.Ю. 2003: Гребень из кургана Солоха и скифские цари V-IV веков до н.э. Археологический сборник Государственного Эрмитажа 56, 72-88.

2. Анфимов, Н.В. 1951: Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской. В сб.: Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа (МИА 23), 155-207.

3. Анфимов, Н.В. 1992: Меотский сосуд с мифологическими сценами. В сб.: Г.Х. Мекулов(ред.), Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 287-293.

4. Барцева, Т.Б. 1981: Цветная металлообработка скифского времени (Лесостепное днепровское левобережье). М.

5. Бейлин, Д.В., Рукавишникова, И.В., Федосеев, Н.Ф., Смекалова, Т.Н., Антипенко, А.В., Лобода, А.Ю., Гурьева, П.В., Коваленко, Е.С., Мурашев, М.М., Терещенко, Е.Ю., Яцишина, Е.Б. 2024: Металлические находки из каменного склепа на северном участке некрополя Пантикапея (район “Глинище”): комплексный анализ металлических находок. РА 1, 75-92. EDN: ZWJEQB

6. Берлизов, Н.Е., Пьянков, А.В., Смаглюк, М.И. 2019: Бронзовое зеркало с гравированными изображениями из новых поступлений в Краснодарский музей-заповедник. Из истории культуры народов Северного Кавказа 11, 162-176.

7. Богданова-Березовская, И.В. 1975: К вопросу о химическом составе зеркал Минусинской котловины В кн.: Лубо-Лесниченко, Е.И. Привозные зеркала Минусинской котловины. М., 131-141.

8. фон Галль, Х. 1997: Сцена поединка всадников на серебряной вазе из Косики (Истоки и восприятие одного иранского мотива в Южной России). ВДИ 2, 174-198.

9. Гугуев, В.К. 1992: Кобяковский курган (К вопросу о восточных влияниях на культуру сарматов I н.э. - начала II в. н.э.). ВДИ 4, 116-129.

10. Гуляев, В.И. 2016: Антропоморфные поясные пряжки скифского времени из Крыма. КСИА 245.1, 185-190. EDN: YJHGOT

11. Дворниченко, В.В., Федоров-Давыдов, Г.А. 1981: Фалары из сарматского погребения могильника Кривая Лука IX в Астраханской области. КСИА 168, 100-105.

12. Ермоленко, Л.Н. 2010: О смысле “левого” и “правого” в композиции некоторых памятников изобразительного искусства древности. Уральский исторический вестник 1, 53-61. EDN: LAKPIF

13. Засецкая, И.П. 1975: Золотые украшения гуннской эпохи. По материалом Особой кладовой Государственного Эрмитажа. Л.

14. Засецкая, И.П. 2008: Золотые украшения из кургана Хохлач - классические образца сарматского полихромного звериного стиля I - начала II в. н.э. В кн.: Сокровища сарматов: Каталог выставки. К 100-летию со дня рождения академика Б.Б. Пиотровского. СПб-Азов, 30-43.

15. Кисель, В.А. 1993: Стилистическая и технологическая атрибуция серебряного зеркала из Келермеса. ВДИ 1, 111-125.

16. Кисель, В.А. 2003: Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб. Лимберис, Н.Ю., Марченко, И.И. 2023: О некоторых категориях меотского импорта в раннесарматских погребениях. В сб.: Региональные особенности археологической периодизации савроматской и сарматских культур. Материалы XI Всероссийской научной конференции с международным участием “Проблемы сарматской археологии и истории”, посвященной памяти А.С. Скрипкина. Волгоград, 114-127.

17. Лимберис, Н.Ю., Марченко, И.И., Кондратенко, А.В. 2020: Погребения меотских всадников с боевыми топорами из Прикубанского могильника. Археологическое наследие 3, 152-167. EDN: BDQCVI

18. Лысенко, А.В., Масякин, В.В., Мордвинцева, В.И. 2015: Могила № 1 некрополя римского времени Лучистое-2 (Южный Крым). История и археология Крыма 2, 295-333, 620-628.

19. Максимова, М.И. 1954: Серебряное зеркало из Келермеса. СА XXI, 281-305.

20. Марченко, И.И. 1996: Сираки Кубани (по материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар.

21. Мижаев, М.И. 2002: Космогонические мифы адыгов. В сб.: Р.А. Ханаху (ред.), Мир культуры адыгов (проблемы эволюции и целостности). Майкоп, 62-79.

22. Мошкова, М.Г., Рындина, Н.В. 1975: Сарматские зеркала Поволжья и Приуралья (химико-технологическое исследование). В сб.: Б.А. Колчин (ред.), Очерки технологии древнейших производств. М., 117-133. EDN: SXVIJZ

23. Нарты… 1974: Нарты. Адыгский героический эпос. М.

24. Новичихин, А.М., Смекалова, Т.Н. 2021: Комплекс предметов конского снаряжения прото-меотского времени и раннескифское зеркало с южного берега Краснодарского водохранилища. Междисциплинарное исследование. В сб.: А.А. Малышев, А.Ю. Скаков (ред.), Кобанская культурно-историческая общность в контексте древностей Кавказа. Памяти доктора исторических наук В.И. Козенковой. М., 178-197. EDN: IWXFFX

25. Ольховский, В.С. 2021: Рельеф с поселения Юбилейное I: этнографические и фольклорные реалии. В кн.: Е. Савостина (ред.), Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). М.-СПб., 144-181.

26. Приступа, О.И., Стародумов, Д.О., Яковлев, Я.А. 2002: Окно в бесконечность. Бронзовые зеркала раннего железного века. Ханты-Мансийск.

27. Прохорова, Т.А. 1994: Некоторые аспекты идеологии сармато-алан. ВДИ 4, 174-182.

28. Прохорова, Т., Гугуев, В. 1988: Богатое сарматское погребение в кургане на восточной окраине г. Ростова-на-Дону. Известия Ростовского областного музея краеведения 5, 40-49.

29. Прохорова, Т.А., Гугуев, В.К. 1992: Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника. СА 1, 142-161.

30. Пугаченкова, Г.А. 1987: Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент, 56-64.

31. Равич, И.Г. 1983: Эталоны микроструктур оловянной бронзы. Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация 8, 136-142.

32. Равич, И.Г. 2001: Некоторые типы высокооловянных горячекованых зеркал сарматского времени и их технологические особенности. Историко-археологический альманах 7, 43-54.

33. Равич, И.Г. 2004. К вопросу о происхождении и применении зеркал сарматского времени с валиком по краю диска. Исследование и консервация памятников культуры. М., 67-76.

34. Равич, И.Г. 2006: Некоторые типы высокооловянных горячекованных зеркал сарматского времени и их технологические особенности. КСИА 220, 42-51. EDN: JXLWLN

35. Равич, И.Г. 2007: Технико-технологическая характеристика изделий из цветного металла из Раевского некрополя. В кн.: А.А. Малышев (ред.), Юго-Восточная периферия Боспора в эллинистическое время. По материалам Раевского некрополя. М., 234-242.

36. Равич, И.Г. 2008: Химико-технологическая характеристика изделий из цветного металла из погребений некрополей в Цеммесской долине и Широкой Балке (I-III вв. н.э.). В кн.: А.А. Малышев (ред.), Аспургиане на юго-востоке Азиатского Боспора. По материалам Цемдолинского могильника. М., 272-279.

37. Равич, И.Г. 2011: Особенности состава изделий из цветного металла, найденных в некрополе Широкая Балка. В кн.: А.А. Малышев (ред.), Население предгорий северо-западного Кавказа в римскую эпоху по материалам некрополя в Широкой Балке. М., 369-374.

38. Ростовцев, М.И. 1913: Античная декоративная живопись на Юге России. Атлас. СПб.

39. Ростовцев, М.И. 1914: Античная декоративная живопись на Юге России. Текст. СПб.

40. Савельева, А.С. 2019: Об элементном составе металла зеркал тагарской культуры. Ученые записки музея-заповедника “Томская Писаница” 9, 40-52. EDN: PQRYDF

41. Сокольский, Н.И. 1976: Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М.

42. Сорокина, Н.П., Трейстер, М.Ю. 1983: Две группы бронзовых зеркал из собрания Государственного исторического музея. СА 4, 142-153.

43. Тигеева, Е.В., Белоногова, Л.Н. 2018: Зеркала саргатской культуры Тоболо-Ишимского междуречья. Вестник археологии, антропологии и этнографии 4 (43), 84-96. EDN: VPMRUC

44. Трейстер, М.Ю. 1994: Сарматская школа художественной торевтики (К открытию сервиза из Косики). ВДИ 1, 172-203.

45. Хазанов, А.М. 1963: Генезис сарматских бронзовых зеркал. СА 4, 58-71.

46. Хазанов, А.М. 1964: Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов. СЭ 3, 89-96.

47. Шемаханская, М.С. 2008: Феномен высокооловянистой посуды - от древности до наших дней. В сб.: А.В. Трезвов, Л.И. Лифшиц, О.В. Яхонт (отв. ред.), Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 2. Материалы международной научно-методической конференции, посвященной 50-летнему юбилею ГосНИИР. М., 291-298.

48. Эрлих, В.Р. 2014: Древности долины яблонь. Каталог выставки. М.

49. Эрлих, В.Р. 2015: От ремесла - к искусству. Путеводитель по археологической экспозиции СКФ ГМВ. М.

50. Яценко, С.А. 1986: Диадемы степных кочевников Восточной Европы в сарматскую эпоху.КСИА 186, 14-20. EDN: MRTEZB

51. Яценко, С.А. 2000а: Атропоморфные образы в искусстве ираноязычных народов Сарматии II-I вв. до н.э. Stratum plus 4, 251-272. EDN: FYLILP

52. Яценко, С.А. 2000б: Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях степной Евразии. ВДИ 4, 86-104. EDN: JMYKGH

53. Craddok, P.T. 1978: The composition of the Copper Alloys used by the Greek, Etruscan and Roman civilisations: 3. The origins and Early use of Brass. Journal of Archaeological Science 5, 1-16.

54. Dungworth, D.B. 1995: Iron Age and Roman copper alloys from northern Britain. Durham theses, Durham University. Available at: http://etheses.dur.ac.uk/1024.

55. Meeks, N.D. 1986: Tin-rich surfaces on bronze - some experimental and archaeological considerations. Archaeometry 28 (2), 133-162.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Культы священных животных оказываются важным элементом древнеегипетской религии Позднего времени. Особенно важным это почитание оказывается в эпоху Птолемеев, когда цари начинают регулярно сообщать о своей заботе об основных священных животных. В статье рассматриваются эти сообщения с целью определить, какие именно формы принимала забота о священных животных. Так, очевидно, что цари регулярно посещали культовых животных, участвовали в их интронизации, оплачивали их захоронения и заботились о храмах, где эти животные жили и почитались. Кроме того, в статье поднимается вопрос о причинах того, почему цари династии Птолемеев так активно использовали этот сюжет. Как представляется, причины этого оказываются двойственными. С одной стороны, в Египте Позднего времени, в особенности после его завоевания Ахеменидами, получают распространение различные сюжеты о кощунстве того или иного чужеземного царя по отношению к священным животным. Так, сообщается, что они всячески вредят им, убивают их, в некоторых случаях даже поедают. Таким образом, Птолемеи, которые не только не вредят, но даже помогают священным животным, противопоставляются этим чужеземных правителям прошлого и тем самым подтверждают свой легитимный статус в глазах египетского жречества. С другой стороны, важными оказываются представления о культе животных самих правителей династии Птолемеев и правящей греко-македонской элиты. Поскольку они могли познакомиться с этим культом и по античной традиции, в частности, по трудам Геродота, для них его важность могла быть понятна даже без учета интересов египетского населения.

Записанные клинописью на глиняных табличках хетто-лувийские ритуалы, принадлежащие к традициям Пуриянни и Куватталлы (CTH 758-763), названным по именам их авторов, состоят из множества более мелких обрядов, в число которых входят также подменные обряды и обряды козла отпущения. Подменные обряды заключались в перемещении нечистоты с заказчика ритуала на животное или неодушевлённую фигурку (заместителя) с последующим его уничтожением. Терминология хетто-лувийских подменных обрядов имеет параллели с хеттскими царскими подменными ритуалами (CTH 419-421) и молитвой за царевну Гассулиявию (CTH 380). Обряды козлов отпущения имеют сходства с подменными обрядами, но эти две категории нужно рассматривать раздельно. Представленный в исследовании систематический анализ обрядов обоих видов позволил прийти к новым интерпретациям хетто-лувийских ритуалов. Так, плохо сохранившийся пассаж из традиции Куватталлы, упоминающий «верхних заместителей», можно объяснить с помощью параллели из хеттского царского подменного ритуала (CTH 421), где разные виды заместителей (живые и неодушевлённые) предназначены для разных групп богов: небесных божеств и богов Подземного мира. Упомянутый в хетто-лувийских ритуалах обряд кормления духов nakkiu- отражён тексте лувийского заговора, принадлежащего к текстам так называемой традиции города Таурисы (CTH 764-766). Также на основе параллели с Молитвой за царевну Гассулиявию (CTH 380) автор приходит к выводу, что прилагательное šaknuwant ( i )-, которым в ритуалах Куватталлы описывается посвящаемое богу Грозы животное, должно описывать положительные характеристики жертвы.

В заметке IV публикуется несколько новых граффити Березани, Ольвии, ее хоры, в особенности можно отметить самодельные амулеты. В заметке V дана ревизия некоторых изданий граффити тех же центров, в том числе недавних статей автора. Заметка VI уделена давно известной надписи III в. до н. э. на свинцовой пластинке, которую одни ученые считали наговором, другие, в том числе автор, частным письмом. В последнее время активно развивал первую точку зрения А. В. Белоусов, автор настоящих заметок подробно опровергает его аргументацию и развивает доказательства, что это письмо, связанное с перипетиями некоего судебного разбирательства. Филологическая заметка VII уделена загадочному поэту архаической эпохи Маргиту и его одноименной поэме, пародирующей гомеровский эпос. На основании свидетельства Платона автор отвергает бытовавшее с IV в. до н. э. до поздней античности мнение о глупце Маргите и приходит к выводу, что Маргит «глупец» - это псевдоним, который пародирует распространенные эпитеты Гомера «мудрый», «мудрый поэт».

В статье публикуются 113 монет из раскопок античного памятника «Поселение», расположенного в 0,6 км к западу от западной окраины ст. Старотитаровская (Темрюкский район Краснодарского края) в 2019-2022 гг. Монетный комплекс не только характеризует нумизматический профиль региона, но и отражает разные периоды интенсивности жизнедеятельности поселения. Нумизматический материал датируется V в. до н. э. - рубежом II/I вв. до н. э. Наивысшая активность жизни на поселении, судя по монетным находкам, приходится на последнюю треть IV и первую половину III вв. до н. э. К этому времени относятся 70 монет. Со второй половины ΙΙΙ в. и во II-I вв. до н. э. наблюдается спад: монет второй половины III в. до н. э. нет вовсе, а ко II в. до н. э. принадлежат 40 монет. Две монеты приходятся на правление Митридата VI. Таким образом, нумизматические материалы уточняют фазы функционирования поселения у ст. Старотитаровская, жизнь на котором прекратилась, по-видимому, в самом начале I в. до н. э.

В ходе работ 2018 г. на раскопе возле церкви Иоанна Предтечи в Керчи были найдены 82 монеты: боспорские - 51, римские - 3, византийские - 18, итальянские - 1, Крымское ханство - 2, Российская империя XVIII-XX вв. - 4, не определяемые - 3. Сильно потертые статеры Фофорса - Рескупорида VI обращались в VI-VII вв. вместе с синхронными византийскими монетами (в раскопе найдены выпуски Маврикия, Ираклия, Юстиниана Ι, Константа ΙΙ). Византийских монет VIII-Х вв. в данном комплексе нет. Вторую половину византийских монет составляют выпуски Х в. (Константин VII, Роман II, Василий II). Доминирует чекан Херсона. Большой интерес представляет находка редкого денария Ландульфа из Конзы (Салерно, 973 г.). Акче крымских ханов XVI в. - позднейшие монеты в данном монетном комплексе. Единичные позднебоспорские и средневековые монеты характеризуют нумизматический профиль города Боспор (Керчь), представляя свидетельство денежного обращения в городе и регионе преимущественно с IV по XVI вв. Профиль аналогичен монетам, найденным при раскопках ХХ в. в районе церкви Иоанна Предтечи, а также на других памятниках со слоями позднеримского, византийского и османского периодов.

В статье представлены результаты исследования антропологических материалов из заполнения каменного склепа I-III вв. н. э., раскопанного в ходе локальных спасательных археологических работ в 2018 г. на территории Керчи. Кости были значительно повреждены как в древности, так и в процессе изъятия из слоя плотного суглинка. На основании подсчета гомологичных элементов скелета установлено минимальное количество индивидов, рассчитаны основные демографические параметры выборки, описаны патологии и травмы. Половозрастной состав выборки позволяет выдвинуть предположение о том, что принадлежность к одной семье не была основным критерием для захоронения в склепе. Основные характеристики группы находят аналогии с выборками из крупных склепов Фанагории римского времени.

В статье рассматриваются позднеархаические ионийские амфоры (протофасосские), найденные при раскопках на «Верхнем городе» Фанагории в стратифицированных объектах (домах, ямах, котлованах) второй половины VI - первых двух десятилетий V в. до н. э. Основной целью работы стало соотнесение этих амфор с актуальными хронологическими схемами, предложенными для данной группы керамической тары. Наиболее существенной проблемой здесь является то обстоятельство, что «протофасосские» амфоры производились не в одном, а в нескольких ионийских центрах. К сожалению, пока с уверенностью можно говорить только о том, что одним из этих центров был Теос. Признание данного факта дезавуирует ранее высказанную гипотезу о характере амфорной тары этого полиса в конце VII - первой половине VI в. до н. э. «Протофасосские» амфоры в рассмотренных комплексах представлены с момента основания Фанагории (ок. 540 г. до н. э.) и до разрушения построек на «Верхнем городе» ок. 480 г. до н. э. В наиболее ранних комплексах (540-530/520 гг. до н. э.) найдены исключительно крупные (ок. 20-22 л) пифоидные амфоры первой и второй серий по классификации С. Ю. Монахова. Судя по комплексу амфор из ямы-склада (№ 32) в Патрее, в последней четверти VI в. до н. э. амфоры второй серии какое-то время сосуществуют с новым типом «протофасосских» амфор меньшего объема (ок. 10-14 л) и иной формы (максимальный диаметр корпуса выше, от него тулово сужается к ножке на конус), относящихся к третьей серии С. Ю. Монахова. Именно эти амфоры, произведенные в нескольких ионийских центрах, безраздельно господствуют вплоть до рубежа первой и второй четвертей V в. до н. э., наряду с амфорами, которые С. Ю. Монахов относит к четвертой серии (их датировка ограничена первой четвертью/третью V в. до н. э.).

В статье представлены некоторые наблюдения о методических особенностях раскопок некрополя Фанагории. Последний является максимально сложным памятником для раскопок на Азиатском Боспоре. Столичный статус города стал причиной разнообразия погребальных традиций его жителей. Насыщенное погребениями древнее кладбище формировалось на протяжении тысячелетия и имеет грандиозные размеры. Отмечается наилучшая сохранность археологического ландшафта некрополя в регионе. Курганы представляли собой сложные архитектурные сооружения. Большинство каменных гробниц под ними сильно разрушены. Помимо камня, для постройки усыпальниц под курганами использовался сырцовый кирпич, но большинство гробниц вырубались в грунте. Наиболее сложная методика применяется при раскопках грунтовых склепов. Они имеют сложную конструкцию и грандиозные размеры. Дерево редко сохраняется в глубоких погребениях Фанагории, но современные методы полевой работы позволяют реконструировать деревянные конструкции по отпечаткам предметов в грунте. Некрополь Фанагории является эталонным памятником для изучения античных кладбищ на территории Таманского полуострова.

Статья посвящена находкам керамических (красно-и сероглиняных гончарных и лепных) светильников на поселении Полянка. Первых немного (8 целых экз.). Большая часть вторых (13 экз.), скорее всего, выполняла функцию курильниц. Почти все гончарные и до половины лепных происходят из помещений и датируются I в. до н. э. Все они находят многочисленные аналогии на различных античных памятниках Боспора и Северного Причерноморья. Гончарные и отчасти лепные светильники-курильницы наряду с некоторыми другими артефактами и археологическими реалиями являются своего рода индикаторами жилого предназначения того или иного помещения.

Статья посвящена проблеме определения эмитента так называемой «синдской» монеты. Многие исследователи считают ее чеканкой племени синдов. К ним относится и последняя по времени статья С. А. Коваленко, который в качестве причины выпуска монеты предлагает видеть стремление синдских царей к получению прибыли от ее чеканки. При этом в качестве металла для нее, по его мнению, использовались электровые монеты некоторых малоазийсикх центров (Кизик, Фокея), из которых получали серебро. Эта точка зрения опровергается химическими анализами состава металлов в «синдской» монете. Кроме того, она вступает в противоречие с некоторыми важными фактами. Прежде всего, нужно отметить, что монета чеканилась в Синдике, которая принадлежала греческим городам, которые находились на этой территории. Надпись Теопропида из Нимфея этого определенно подтверждает. Весьма важный момент состоит в том, что среди так называемых«синдских» монет имеется тип (сидящий перед зерном грифон), который имеет прямоеотношение к Фанагории. Уже только один этот факт опровергает мнение о монете, как принадлежащей синдам. К этому следует добавить также то, что монета Синдики имеет совершенно греческих характер. Совокупность разных фактов свидетельствует о том, что в V в. до н. э. на азиатской стороне Боспора Киммерийского существовал союз греческих полисов Синдики. Именно этот союз чеканил монету в момент агрессии Пантикапея против них для финансирования военных действий.

Статья посвящена публикации уникального бронзового кувшин из тайника погребения молодой женщины в раскопанном в 1989 г. кургане у хут. Красный Кут на левом берегу р. Маныч, датирующегося второй половиной II - началом III в. н. э. Кувшин уже неоднократно описывался и рассматривался в 1990-е гг., поэтому в данной статье мы ограничимся основными выводами, а также приведем новые параллели и соображения. Изображения и на ручке, и на тулове кувшина связаны с Троянским циклом, описанием событий, происходивших во время осады Трои, смерти Ахилла и истории жертвоприношения Поликсены Неоптолемом у гробницы своего отца. Если мы принимаем обоснованную здесь датировку рассматриваемого кувшина II в. н. э., а тем более временем Маркоманских войн, то очевидно, что не было большого разрыва между временем изготовления кувшина и его попаданием в погребение, хотя говорить о связи контекста находки с символикой кувшина не приходится - кувшин был спрятан в тайнике погребения молодой сарматки, вероятно, не первой его владелицы, а пути, по которым он попал к кочевникам в окрестностях Танаиса, могли быть различными, в том числе и через Боспор. На фоне других римских бронзовых сосудов из Сарматии рассматриваемый кувшин, безусловно, выделяется. Это была штучная работа высокого качества. Не случайно близкий по форме и технике декора кувшин, предположительно найденный в Тибре, рассматривают как императорский подарок.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ФГБОУ ВО МГТУ имени Г.И. Носова

- Регион

- Россия, Магнитогорск

- Почтовый адрес

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38

- Юр. адрес

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38

- ФИО

- Терентьев Дмитрий Вячеславович (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (351) 2688594

- Сайт

- https://magtu.ru