Статья посвящена публикации уникального бронзового кувшин из тайника погребения молодой женщины в раскопанном в 1989 г. кургане у хут. Красный Кут на левом берегу р. Маныч, датирующегося второй половиной II - началом III в. н. э. Кувшин уже неоднократно описывался и рассматривался в 1990-е гг., поэтому в данной статье мы ограничимся основными выводами, а также приведем новые параллели и соображения. Изображения и на ручке, и на тулове кувшина связаны с Троянским циклом, описанием событий, происходивших во время осады Трои, смерти Ахилла и истории жертвоприношения Поликсены Неоптолемом у гробницы своего отца. Если мы принимаем обоснованную здесь датировку рассматриваемого кувшина II в. н. э., а тем более временем Маркоманских войн, то очевидно, что не было большого разрыва между временем изготовления кувшина и его попаданием в погребение, хотя говорить о связи контекста находки с символикой кувшина не приходится - кувшин был спрятан в тайнике погребения молодой сарматки, вероятно, не первой его владелицы, а пути, по которым он попал к кочевникам в окрестностях Танаиса, могли быть различными, в том числе и через Боспор. На фоне других римских бронзовых сосудов из Сарматии рассматриваемый кувшин, безусловно, выделяется. Это была штучная работа высокого качества. Не случайно близкий по форме и технике декора кувшин, предположительно найденный в Тибре, рассматривают как императорский подарок.

Идентификаторы и классификаторы

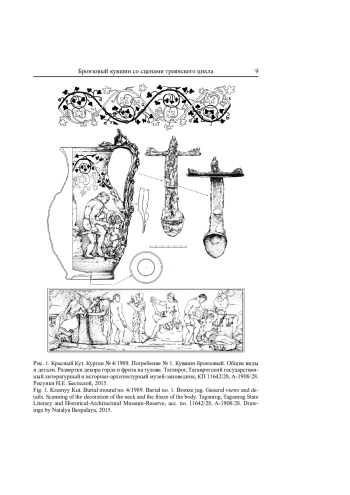

В 1989 г. в 2 км от хут. Красный Кут (Веселовский район Ростовской области) на левомберегу р. Маныч был раскопан курган№ 4. Погребение№ 1 pасполагалось в центpе куpгана и было огpаблено в дpевности. В заполнении у дна ямы лежали pазpозненные кости скелета женщины 20–25 лет и остатки инвентаpя. В 3 м к ЮЮВ от погребения был устроен тайник в окpуглой в плане ямке, диаметpом около 0,7 м, слегка заглубленной в матеpик, в котоpой и был найден бpонзовый кувшин, послуживший темой данного исследования. Тулово кувшина украшено чеканкой, ручка – накладным литьем.

Список литературы

1. Adriani, A. 1960: Il vaso argenteo di Ingolstadt e un suo modello alessandrino. RM 67, 111-125.

2. Armand-Caillat, L. 1959: Patères en bronze trouvées près de Lyon à l‘Ile-Barbe. RA 2, 65-76.

3. Babelon, E. 1916: Le trésor de Berthouville près Bernay (Eure) conservé au département des médailles et antiquités de la Bibliothèque Nationale. Paris.

4. Bennett, J. 2005: Trajan Optimus Princeps. A Life and Times. London-New York.

5. Baratte. F. 1984a: A propos d‘une coupe en argent trouvee en Gaule. Revue du Nord 56, 221-230.

6. Baratte, F. 1984b: Römisches Silbergeschirr in den gallischen und germanischen Provinzen (Kleine Schriften Limesmuseum Aalen 32). Stuttgart.

7. Baratte, F. 1997a: Silbergeschirr in Gallien und den benachbarten Provinzen. In: Kat. Bonn 1997, 59-70.

8. Baratte, F. 1997b: Silbergeschirr, Kultur und Luxus in der römischen Gesellschaft (15. Trierer Winckelmannsprogramm 1997). Mainz.

9. Baratte, F. 2001: Orient et Occident: le témoignage d’une trouvaille d’argenterie d’époque parthe en Asie centrale. Journal des savants, 249-307.

10. Barbanera, M. 2014: Dressing to Hunt. Some Remarks on the Calyx Krater from the So-Called House of C. Julius Polybius in Pompei. In: A. Avramidou, D. Demetriou (eds.), Approaching the Ancient Artifact: Representation, Narrative, and Function, Berlin-Boston, 91-104.

11. Bérard, Cl. 1967: Art alexandrin et mystères dionysiaques. Le vase bachique d‘Avenches. ProAventico 19, 57-90.

12. Bielefeld, R. 2005: Orestes auf römischen Sarkophagen. Berlin.

13. Boucher, S., Tassinari, S. 1976: Musée de la Civilisation Gallo-Romaine à Lyon. Bronzes Antiques. Т. I. Paris.

14. Brailsford, J.W. 1964: Guide to the Antiquities of Roman Britain. 3rd ed. London.

15. Braun, C. 1988: Römische Bronzegefäße mit Reliefdekor. In: K. Gschwantler, A. Bernhard-Walcher (Hrsg.), Griechische und römische Statuetten und Grossbronzen. Akten der 9.Internationalen Tagung über antike Bronzen (Wien, 21-25. Aprii 1986). Wien, 331-333.

16. Braun, C. 2001: Römische Bronzebalsamarien mit Reliefdekor (BAR Intern. Ser. 917). Oxford. Carus, P. 1900: The History of the Devil and the Idea of Devil. Chicago.

17. Cat. Belgrade 1969 - Popovic, Lj. B., Mano-Zisi, D., Velickovic, M., Jelicic, B. Anticka bronza u Jugoslaviji. Beograd, 1969.

18. Cat. Cambridge, Mass. 1968 - D.G. Mitten, S.F. Doeringer (eds.), Master Bronzes from the Classical World. Cambridge, Mass, 1968.

19. Cat. Leningrad 1973 - Antichnaya khudozhestvennaya bronza: Katalog vystavki v Ermitazhe [Antique Artistic Bronze: Catalogue of the Exhibition in the Hermitage]. Leningrad, 1973 Кат. Ленинград 1973 - Античная художественная бронза: Каталог выставки в Эрмитаже. Л., 1973.

20. Cat. Los Angeles 2014 - K. Lapatin (ed.), The Berthouville Silver Treasure and Roman Luxury. Los Angeles, 2014.

21. Cat. Milan 1997 - Riflessi di Roma. Imperio Romano e barbari del Baltico. Roma, 1997.

22. Cat. Paris 1989 - F. Baratte, K. Painter (eds.), Trésors d’orfèvrerie gallo-romains. Paris, 1989 Cohon, R., Benson, P., Meyers, P., Stone, R. 2004: A Case of mistaken Millennia: A wounded Barbarian in Kansas City. Antike Kunst 47, 55-64.

23. Corfù, N.A. 2016: Der Polyxena-Sarkophag von Çanakkale - archaisch oder archaistisch? Numismatica e Antichità Classiche, Quaderni Ticinesi 45, 43-66.

24. Christies New York. Antiquities, 11 December 2014. Sale BES-3403.

25. Curtius, L. 1934: Orest und Iphigenie in Tauris. Zum Bronzekrater von Dionysopolis-Balcik. RM 49, 246-294.

26. D’Andria, F. 1979: Vasi di bronzo romani di recente scoperti in Puglia e Lucania. In: Bronzes hellénistiques et romains. Tradition et renouveau. Actes du Ve Colloque international sur les bronzes antiques, Lausanne, 8-13 mai 1978 (Cahiers d’archéologie romande 17). Lausanne, 223-228.

27. Draycott, C.M. 2018: Making Meaning of Myth. On the Interpretation of Mythological Imagery in the Polyxena Sarcophagus and the Kızılbel Tomb and the History of Achaemenid Asia Minor. In: L. Audley-Miller, B. Dignas (eds.), Wandering Myths. Transcultural Uses of Myth in the Ancient World. Berlin-Boston, 23-70.

28. Eremin, K. 2014: Analytical Approaches to Ancient Bronzes. In: S. Ebbinghaus (ed.), Ancient Bronzes through as Modern Lense.Introductory Essays on the Study of Ancient Mediterranean and Near Eastern Bronzes. Cambridge, 65-92.

29. Esposito, A. 2019: Performing the Sacra: Priestly Roles and their Organisation in Roman Britain (Archaeopress Roman Archaeology 53). Oxford.

30. Faust, S. 2012: Schlachtenbilder der römischen Kaiserzeit: erzählerische Darstellungskonzepte in der Reliefkunst von Traian bis Septimius Severus (Tübinger Archäologische Forschungen 8). Rahden.

31. Ferris, I. 2021: Visions of the Roman North. Art and Identity in Northern Roman Britain (Archaeopress Roman Archaeology 80). Oxford.

32. Friesen, C.J.P. 2016: Dying like a Woman: Euripides’ Polyxena as Exemplum between Philo and Clement of Alexandria. Greek, Roman, and Byzantine Studies 56, 623-645.

33. Froning, H. 1980: Die ikonographische Tradition der kaiserzeitlichen Sarkophagreliefs. JdI 95, 322-341.

34. Furtwängler, A. 1896: Beschreibung der Geschnittenen Steine im Antiquarium. Berlin.

35. Furtwängler, A. 1900: Die antiken Gemmen: Geschichte der Steinschneidekunst im KlassischenAltertum 1-3. Leipzig-Berlin.

36. Gabelmann, H. 1984: Antike Audienzund Tribunalszenen. Darmstadt.

37. Geischer, H.-J. 1967: Heidnische Parallelen zum frühchristlichen Bild des Isaak-Opfers. Jahrbuch für Antike und Christentum 10, 127-144.

38. Gesztelyi, T. 2005: Jünglingsgestalten mit Wa e auf pannonischen Gemmen. In: Akten des.

39. VIII.Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstscha ens. Zagreb, 305-310.

40. Gesztelyi, T. 2007: Virum fortém plerumque Achillem vocamus. In: I. Tar, P. Mayer (Hrsg.), Klassizismus und Modernität. Beiträge der internationalen Konferenz in Szeged (11-13. September 2003) (Acta Antiqua et Archaeologica XXX). Szeged, 224-231.

41. Giumlia-Mair, A., Mrav, Z. 2014: The aes corinthium Vessels from Egyed, Hungary. Folia archaeologica 56, 73-102.

42. Goulyaeva, N. 2000: The Collection of Roman Bronzes in the Hermitage Museum. Kölner Jahrbuch 33, 161-172.

43. Grane, T. 2007: The Roman Empire and Southern Scandinavia - a Northern Connection. A Reevaluation of Military-political Relations Between the Roman Empire and the Barbaricum in the First Three Centuries AD with a Special Emphasis on Southern Scandinavia. PhD dissertation, University of Copenhagen. Copenhagen.

44. Guguev, V.K. 2013: O pryamoy analogii stsene zhertvoprinosheniya na kuvshine iz kurgana u s. Krasnyy Kut [On the direct Analogy to the Scene of Sacrifition on the Jug from the Burial Mound near the village of Krasnyy Kut]. In: V.Yu. Zuev (ed.), Bosporskiy fenomen. Greki i varvary na Evraziyskom perekrestke. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 19-22 noyabrya 2013 g.) [Bosporan Phenomenon. The Greeks and the Barbarians on the Eurasian Crossroad. The Materials of the International Scientific Conference (Saint Petersburg, 19-22 November 2013)]. Saint Petersburg, 461-469.

45. Гугуев, В.К. 2013: О прямой аналогии сцене жертвоприношения на кувшине из кургана у с. Красный Кут. В сб.: В.Ю. Зуев (ред.), Боспорский феномен. Греки и варвары на Евразийском перекрёстке. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2013 г.). СПб., 461-469. EDN: SDRPHJ

46. Guguev, V.K., Treister, M. Ju. 1992: Une oenochoé de bronze a scènes mythologiques provenant d’un kourgane sarmate de la région de Rostov. RA 2, 243-271.

47. Hengel, M. 1982: Achilleus in Jerusalem. Sitzungsbericht der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jg. 1982. Bericht 1. Heidelberg.

48. Henig, M. 1984: Religion in Roman Britain. London.

49. Himmelmann, N. 1989: Herrscher und Athlet. Die Bronzen vom Quirinal. Bonn.

50. Hobbs, R., Jackson, R. 2010: Roman Britain Life at the Edge of Empire. London.

51. Jackson, R. 1990: Waters and Spas in the Classical World. Medical History Suppl. 10, 1-13.

52. Junge, M. 1983: Untersuchungen zur Ikonographie der Erinys in der griechischen Kunst. Kiel.

53. Kapeller, A. 2003: La vaisselle en bronze d’Avenches / Aventicum. ProAventico 45, 83-147.

54. Kat. Berlin 2011 - Grüßinger, R., Kästner, V., Scholl, A. Pergamon. Panorama der antiken Metropole. Begleitbuch zur Ausstellung. Berlin, 2011.

55. Kat. Bonn 1997 - Prittwitz und Ga ron, H.-H. von, Mielsch, H. (Hrsg.), Das Haus lacht vor Silber. Köln-Bonn, 1997.

56. Kat. Köln 1988 - Harden, D.B. Glas der Caesaren. Milano, 1988.

57. Kat. Mannheim 2004 - Guzzo, P.G., Wieczorek, A. (Hrsg.), Pompeji. Die Stunden des Untergangs. 24. August 79 n. Chr. Darmstadt, 2004.

58. Kirova, N. 2006: Römische Skalpelle mit Silbereinlagen aus den Provinzen Moesia Inferior und Thrakia. Archäologische Korrespondenzblatt 36.4, 537-548.

59. Konova. L. 2006:.,Iphigenie auf Tauris“ an der Schwarzmeerküste. Probleme des kulturellen Synkretismus in den Westpontischen Poleis. In: S. Conrad, R. Einicke, A.E. Furtwängler.

60. H. Löhr, A. Slawisch (Hrsg.), Pontos Euxeinos. Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken Schwarzmeerund Balkanraumes (ZAKS Schriften 10). Langenweißbach, 81- 92.

61. Krämer, W. 1967: Der Fundort des sogenannten Ingolstädter Silberbechers im Münchner Antiquarium. BayVgBl 32, 23-28.

62. Künzl, E. 1984: Das Gebet des Chryses (Homer, Ilias, 1. Gesang): Griechisches Epos und römische Politik auf der vergoldeten Silberkanne des Octavius Menodorus. JbRGZM 31, 365-384.

63. Künzl, E., Künzl, S. 1984: Aquae Apollinares/Vicarello (Italien). In: R. Chevallier 1992 (ed.), Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces voisines. Actes du colloque 28-30 septembre 1990 Aix-les-Bains (Caesarodunum 26). Tours-Turin, 273-296.

64. Künzl, S. 1993: Das Tafelgeschirr (D2-121). In: E. Künzl (Hrsg.), Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz (Plünderungsgut aus dem römischen Gallien) (Monographien desRGZM 34, 1). Mainz, 113-227.

65. Lamb, W. 1929: Ancient Greek and Roman Bronzes. London.

66. Lehmann-Hartleben, K. 1938: Two Roman Silver Jugs. AJA 42, 82-105.

67. Leibundgut, A. 1976: Die römischen Bronzen der Schweiz. Bd. II. Avenches. Mainz.

68. Marčenko, I.I., Limberis, N.J. 2008: Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Denkmälern des Kubangebietes. In: A. Simonenko, I.I. Marčenko, N.J. Limberis, Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern (Archäologie in Eurasien. 25). Mainz, 267-400.

69. Mielsch, H. 1997: Römisches Tafelsilber aus Ägypten. In: Kat. Bonn 1997, 41-58.

70. Muscarella, O.W. 1988: Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of Arts. New York.

71. Nenova-Merdjanova, R. 2011: Production and Consumption of Bronzework in Roman Thrace. In: I.P. Haynes (ed.), Early Roman Thrace: New Evidence from Bulgaria (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 82). Portsmouth, 115-134.

72. Noll, R. 1988: Kostbare Tintenfässer. BayVgBl 53, 83-97.

73. Nuber, H.-U. 1972: Kanne und Gri schale. BerRGK 53, 1-232.

74. Painter, K. 2001: The Insula of the Menander at Pompeii. IV. The Silver Treasure. Oxford.

75. Parise Presicce, C. 1993. Cratere a calice con scena mitologica. In: Riscoperte Pompei. Exhibition catalogue. Rome, 222-224.

76. Pfrommer, M. 1982: Grossgriechischer und mittelitalischer Einfluss in der Rankenornamentik frühhellenistischer Zeit. JdI 97, 119-190.

77. Pfrommer, M. 1985: Ein Bronzebecken in Malibu. The J. Paul Getty Museum Journal 13, 9-18.

78. Pfrommer, M. 1987: Studien zu alexandrinischer und grossgriechicher Toreutik frühhellenistischer Zeit (Archäologische Forschungen 16). Berlin.

79. Picard, C. 1962-1963: Aigle et serpent: sur les divers sens d’un symbole religieux á travers la Grèce du Nord: d’après un oenochoé de bronze du Musée de Belgrade. Starinar N.S. XIII- XIV (1965), 1-7.

80. Popović, I. 1994: Античко сребро у Србиjи / Antique Silver from Serbia. Beograd.

81. Ratković, D. 2005: Bronzane posude: iz rimske zbirke Narodnog Muzeja u Beogradu /Roman Bronze Vessels in the Roman Collection of the National Museum in Belgrade (Антика / Antiquity IX). Beograd.

82. Reinsberg, C. 2022: Der spätarchaische Polyxenasarkophag. Antike Plastik 32. Wiesbaden, 1-143.

83. de Ridder, A. 1915: Les bronzes antiques du Louvre. T. II. Les instruments. Paris.

84. Robert, C. 1890: Die antiken Sarkophagreliefs. Bd. II. Berlin.

85. Robert, C. 1919: Archaeologische Hermeneutik. Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke. Berlin.

86. Rolley, C. 1986: Greek Bronzes. Fribourg.

87. Rolley, C. 2002: Le travail du bronze à Delphes. BCH 126.1, 41-54.

88. Schäfer, T. 1989: Die Dakerkriege Trajans auf einer Bronzekanne (eine Auftragsarbeit für den Praetorianerpraefekt Ti. Claudius Livianus). JdI 104, 283-317.

89. Schindler, W. 1980: Allegorie der Iulia Augusti als Iphigenie auf dem Bronze-Krater in Varna.Klio 62.1, 99-109.

90. Schindler, W. 1985: Der Iphigenie-Krater in Varna - ein Restitutionsstück. Thracia 7, 123-134.

91. Schwarz, G. 1992: Achill und Polyxena in der römischen Kaiserzeit. RM 99, 265-299.

92. Schwarz, G. 2001: Der Tod und das Mädchen. Frühe Polyxena-Bilder. AM 116, 35-50.

93. Sevinç, N. 1996: A New Sarcophagus of Polyxena from the Salvage Excavations at Gümüşçay.Studia Troica 6, 251-264.

94. Shkorpil, K. 1932: Arkheologicheski belezhki ot Chernomorskoto kraybrezhie [Archaeological Notes from the Black Sea Coast]. Izvestiya na b‘lgarskiya arkheologicheski institut [Bulletin of the Bulgarian Archaeological Institute 6 (1932), 57-88.

95. Шкорпил, К. 1932: Археологически бележки от Черноморското крайбрежие. Известия на българския археологически институт 6 (1932), 57-88.

96. Simon, E. 1986: Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende. München. Sinn, U. 2011: Einführung in die klassische Archäologie. München.

97. Stefanelli, L.P.B. 1990: Il bronzo dei Romani. Roma. Stefanelli, L.P.B. 1991: L’argento dei Romani. Roma.

98. Strocka, V.M. 2015: Der Manchinger Silberbecher. Eine Fehldeutung und ihre Folgen. BJb 215, 323-352.

99. Strong, D.E. 1966: Greek and Roman Gold and Silver Plate. London. Tassinari, S. 1993: Il vasellame bronzeo di Pompei. Roma.

100. Treister, M. 1994: A New Example of Ancient Metalwork from a Sarmatian Kurgan. Expedition 36.2-3, 38-46.

101. Treister, M.Yu. 1997: Bronzovyy kuvshin so stsenami troyanskogo tsikla iz sarmatskogo kurgana na r. Manych [A bronze Jug with the Scenes of the Trojan Cycle from the Sarmatian Burial Mound on the Manych River]. In: L.I. Akimova (ed.), Vvedenie v khram [Entering the Temple]. Moscow, 204-212.

102. Трейстер, М.Ю. 1997: Бронзовый кувшин со сценами троянского цикла из сарматского кургана на р. Маныч. В кн.: Л.И. Акимова (ред.). Введение в храм. М., 204-212. Treister, М.Yu. 2007: Tekhnika i elementy dekora. Chekannye i gravirovannye ornament [The Technique and Elements of Decoration. Chased and Incised Pattern]. In: Mordvintseva, V.I., Treister, М.Yu. Proizvedeniya torevtiki i yuvelirnogo iskusstva v Severnom Prichernomor’e.

103. II v. do n.e. - II v. n.e. [The Items of Toreutics and Jewellery Art in the North Pontic Area. 2nd Century BC - 2nd Century AD]. Vol. 1. Simferopol, Bonn, 245-255.

104. Трейстер, М.Ю. 2007: Техника и элементы декора. Чеканные и гравированные орнаменты. В кн.: Мордвинцева, В.И., Трейстер, М.Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. - II в. н.э. Т. 1. Симферополь-Бонн, 245-255.

105. Treister, М.Yu. 2019: O dvukh rimskikh bronzovykh kuvshinakh iz sarmatskikh pogrebeniy Podon’ya [On the Two Roman Bronze Jugs from the Sarmatian Burials of the Don Region]. Stratum plus (4), 113-132. EDN: ZZJRDT

106. Трейстер, М.Ю. 2019: О двух римских бронзовых кувшинах из сарматских погребений Подонья. Stratum plus (4), 113-132. EDN: ZZJRDT

107. Treister, М.Yu. 2020a: Busy i elementy dekora iz yantarya v yuvelirnykh izdeliyakh iz pogrebeniy kochevnikov Aziatskoy Sarmatii v kontekste torgovli ekzoticheskimi materialami v Evrazii [Beads and Elements of Decoration made of Amber in the Items of Jewellery from the Burials of the Nomads of Asian Sarmatia in the Context of the Trade of Exotic Materials in Eurasia]. Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Prichernomor‘ya [Materials on Archaeology and History of the Ancient and Medieval Black Sea Region] 12, 148-223.

108. Трейстер, М.Ю. 2020а: Бусы и элементы декора из янтаря в ювелирных изделиях из погребений кочевников Азиатской Сарматии в контексте торговли экзотическими материалами в Евразии. МАИАСП 12, 148-223. EDN: SOACVJ

109. Treister, М.Yu. 2020b: Rimskie bronzovye sosudy s medal‘onami s figurnymi izobrazheniyami iz Sarmatii [Roman Bronze Vessels with Medallions with Figural Scenes from Sarmatia]. In: А.V. Belousov, Е.V. Ilyushechkina (eds.), Homo omnium horarum: Sbornik statey v chest‘ 70-letiya A.V. Podosinova [Homo omnium horarum: Collection of Articles in Honor of the 70th anniversary of A.V. Podosinov]. Мoscow, 565-610.

110. Трейстер, М.Ю. 2020б: Римские бронзовые сосуды с медальонами с фигурными изображениями из Сарматии. В сб.: А.В. Белоусов, Е.В. Илюшечкина (ред.), Homo omnium horarum: Сборник статей в честь 70-летия А.В. Подосинова. М., 565-610.

111. Treister, М.Yu. 2023: Bronzovye tsedilki tipa Eggers 160 iz pogrebeniy kochevnikov Aziatskoy Sarmatii [Bronze Strainers of the Eggers 160 Type from the Burials of the Nomads of Asian Sarmatia]. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Reports of the Institute of Archaeology] 270, 40-52. EDN: IDQXJL

112. Трейстер, М.Ю. 2023: Бронзовые цедилки типа Eggers 160 из погребений кочевников Азиатской Сарматии. КСИА 270, 40-52. EDN: IDQXJL

113. Walters, H.B. 1921: Catalogue of the Silver Plate (Greek, Etruscan and Roman) in the British Museum. London.

114. Wünsche, R. 1991: Pasquino. Münchner Jahrbuch 42, 7-38.

115. Zazo, P. 1983: Die antiken Gemmen (Handbuch der Archäologie). München.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Культы священных животных оказываются важным элементом древнеегипетской религии Позднего времени. Особенно важным это почитание оказывается в эпоху Птолемеев, когда цари начинают регулярно сообщать о своей заботе об основных священных животных. В статье рассматриваются эти сообщения с целью определить, какие именно формы принимала забота о священных животных. Так, очевидно, что цари регулярно посещали культовых животных, участвовали в их интронизации, оплачивали их захоронения и заботились о храмах, где эти животные жили и почитались. Кроме того, в статье поднимается вопрос о причинах того, почему цари династии Птолемеев так активно использовали этот сюжет. Как представляется, причины этого оказываются двойственными. С одной стороны, в Египте Позднего времени, в особенности после его завоевания Ахеменидами, получают распространение различные сюжеты о кощунстве того или иного чужеземного царя по отношению к священным животным. Так, сообщается, что они всячески вредят им, убивают их, в некоторых случаях даже поедают. Таким образом, Птолемеи, которые не только не вредят, но даже помогают священным животным, противопоставляются этим чужеземных правителям прошлого и тем самым подтверждают свой легитимный статус в глазах египетского жречества. С другой стороны, важными оказываются представления о культе животных самих правителей династии Птолемеев и правящей греко-македонской элиты. Поскольку они могли познакомиться с этим культом и по античной традиции, в частности, по трудам Геродота, для них его важность могла быть понятна даже без учета интересов египетского населения.

Записанные клинописью на глиняных табличках хетто-лувийские ритуалы, принадлежащие к традициям Пуриянни и Куватталлы (CTH 758-763), названным по именам их авторов, состоят из множества более мелких обрядов, в число которых входят также подменные обряды и обряды козла отпущения. Подменные обряды заключались в перемещении нечистоты с заказчика ритуала на животное или неодушевлённую фигурку (заместителя) с последующим его уничтожением. Терминология хетто-лувийских подменных обрядов имеет параллели с хеттскими царскими подменными ритуалами (CTH 419-421) и молитвой за царевну Гассулиявию (CTH 380). Обряды козлов отпущения имеют сходства с подменными обрядами, но эти две категории нужно рассматривать раздельно. Представленный в исследовании систематический анализ обрядов обоих видов позволил прийти к новым интерпретациям хетто-лувийских ритуалов. Так, плохо сохранившийся пассаж из традиции Куватталлы, упоминающий «верхних заместителей», можно объяснить с помощью параллели из хеттского царского подменного ритуала (CTH 421), где разные виды заместителей (живые и неодушевлённые) предназначены для разных групп богов: небесных божеств и богов Подземного мира. Упомянутый в хетто-лувийских ритуалах обряд кормления духов nakkiu- отражён тексте лувийского заговора, принадлежащего к текстам так называемой традиции города Таурисы (CTH 764-766). Также на основе параллели с Молитвой за царевну Гассулиявию (CTH 380) автор приходит к выводу, что прилагательное šaknuwant ( i )-, которым в ритуалах Куватталлы описывается посвящаемое богу Грозы животное, должно описывать положительные характеристики жертвы.

В заметке IV публикуется несколько новых граффити Березани, Ольвии, ее хоры, в особенности можно отметить самодельные амулеты. В заметке V дана ревизия некоторых изданий граффити тех же центров, в том числе недавних статей автора. Заметка VI уделена давно известной надписи III в. до н. э. на свинцовой пластинке, которую одни ученые считали наговором, другие, в том числе автор, частным письмом. В последнее время активно развивал первую точку зрения А. В. Белоусов, автор настоящих заметок подробно опровергает его аргументацию и развивает доказательства, что это письмо, связанное с перипетиями некоего судебного разбирательства. Филологическая заметка VII уделена загадочному поэту архаической эпохи Маргиту и его одноименной поэме, пародирующей гомеровский эпос. На основании свидетельства Платона автор отвергает бытовавшее с IV в. до н. э. до поздней античности мнение о глупце Маргите и приходит к выводу, что Маргит «глупец» - это псевдоним, который пародирует распространенные эпитеты Гомера «мудрый», «мудрый поэт».

В статье публикуются 113 монет из раскопок античного памятника «Поселение», расположенного в 0,6 км к западу от западной окраины ст. Старотитаровская (Темрюкский район Краснодарского края) в 2019-2022 гг. Монетный комплекс не только характеризует нумизматический профиль региона, но и отражает разные периоды интенсивности жизнедеятельности поселения. Нумизматический материал датируется V в. до н. э. - рубежом II/I вв. до н. э. Наивысшая активность жизни на поселении, судя по монетным находкам, приходится на последнюю треть IV и первую половину III вв. до н. э. К этому времени относятся 70 монет. Со второй половины ΙΙΙ в. и во II-I вв. до н. э. наблюдается спад: монет второй половины III в. до н. э. нет вовсе, а ко II в. до н. э. принадлежат 40 монет. Две монеты приходятся на правление Митридата VI. Таким образом, нумизматические материалы уточняют фазы функционирования поселения у ст. Старотитаровская, жизнь на котором прекратилась, по-видимому, в самом начале I в. до н. э.

В ходе работ 2018 г. на раскопе возле церкви Иоанна Предтечи в Керчи были найдены 82 монеты: боспорские - 51, римские - 3, византийские - 18, итальянские - 1, Крымское ханство - 2, Российская империя XVIII-XX вв. - 4, не определяемые - 3. Сильно потертые статеры Фофорса - Рескупорида VI обращались в VI-VII вв. вместе с синхронными византийскими монетами (в раскопе найдены выпуски Маврикия, Ираклия, Юстиниана Ι, Константа ΙΙ). Византийских монет VIII-Х вв. в данном комплексе нет. Вторую половину византийских монет составляют выпуски Х в. (Константин VII, Роман II, Василий II). Доминирует чекан Херсона. Большой интерес представляет находка редкого денария Ландульфа из Конзы (Салерно, 973 г.). Акче крымских ханов XVI в. - позднейшие монеты в данном монетном комплексе. Единичные позднебоспорские и средневековые монеты характеризуют нумизматический профиль города Боспор (Керчь), представляя свидетельство денежного обращения в городе и регионе преимущественно с IV по XVI вв. Профиль аналогичен монетам, найденным при раскопках ХХ в. в районе церкви Иоанна Предтечи, а также на других памятниках со слоями позднеримского, византийского и османского периодов.

В статье представлены результаты исследования антропологических материалов из заполнения каменного склепа I-III вв. н. э., раскопанного в ходе локальных спасательных археологических работ в 2018 г. на территории Керчи. Кости были значительно повреждены как в древности, так и в процессе изъятия из слоя плотного суглинка. На основании подсчета гомологичных элементов скелета установлено минимальное количество индивидов, рассчитаны основные демографические параметры выборки, описаны патологии и травмы. Половозрастной состав выборки позволяет выдвинуть предположение о том, что принадлежность к одной семье не была основным критерием для захоронения в склепе. Основные характеристики группы находят аналогии с выборками из крупных склепов Фанагории римского времени.

В статье рассматриваются позднеархаические ионийские амфоры (протофасосские), найденные при раскопках на «Верхнем городе» Фанагории в стратифицированных объектах (домах, ямах, котлованах) второй половины VI - первых двух десятилетий V в. до н. э. Основной целью работы стало соотнесение этих амфор с актуальными хронологическими схемами, предложенными для данной группы керамической тары. Наиболее существенной проблемой здесь является то обстоятельство, что «протофасосские» амфоры производились не в одном, а в нескольких ионийских центрах. К сожалению, пока с уверенностью можно говорить только о том, что одним из этих центров был Теос. Признание данного факта дезавуирует ранее высказанную гипотезу о характере амфорной тары этого полиса в конце VII - первой половине VI в. до н. э. «Протофасосские» амфоры в рассмотренных комплексах представлены с момента основания Фанагории (ок. 540 г. до н. э.) и до разрушения построек на «Верхнем городе» ок. 480 г. до н. э. В наиболее ранних комплексах (540-530/520 гг. до н. э.) найдены исключительно крупные (ок. 20-22 л) пифоидные амфоры первой и второй серий по классификации С. Ю. Монахова. Судя по комплексу амфор из ямы-склада (№ 32) в Патрее, в последней четверти VI в. до н. э. амфоры второй серии какое-то время сосуществуют с новым типом «протофасосских» амфор меньшего объема (ок. 10-14 л) и иной формы (максимальный диаметр корпуса выше, от него тулово сужается к ножке на конус), относящихся к третьей серии С. Ю. Монахова. Именно эти амфоры, произведенные в нескольких ионийских центрах, безраздельно господствуют вплоть до рубежа первой и второй четвертей V в. до н. э., наряду с амфорами, которые С. Ю. Монахов относит к четвертой серии (их датировка ограничена первой четвертью/третью V в. до н. э.).

В статье представлены некоторые наблюдения о методических особенностях раскопок некрополя Фанагории. Последний является максимально сложным памятником для раскопок на Азиатском Боспоре. Столичный статус города стал причиной разнообразия погребальных традиций его жителей. Насыщенное погребениями древнее кладбище формировалось на протяжении тысячелетия и имеет грандиозные размеры. Отмечается наилучшая сохранность археологического ландшафта некрополя в регионе. Курганы представляли собой сложные архитектурные сооружения. Большинство каменных гробниц под ними сильно разрушены. Помимо камня, для постройки усыпальниц под курганами использовался сырцовый кирпич, но большинство гробниц вырубались в грунте. Наиболее сложная методика применяется при раскопках грунтовых склепов. Они имеют сложную конструкцию и грандиозные размеры. Дерево редко сохраняется в глубоких погребениях Фанагории, но современные методы полевой работы позволяют реконструировать деревянные конструкции по отпечаткам предметов в грунте. Некрополь Фанагории является эталонным памятником для изучения античных кладбищ на территории Таманского полуострова.

В статье представлены результаты комплексного исследования металлического зеркала с сюжетными изображениями, происходящего из Восточного Закубанья. Плоское зеркало с трапециевидной ручкой относится к типу IV по классификации И. И. Марченко и по внешним признакам датируется концом II - I в. н. э. Зеркала этого типа характерны для материальной культуры меотов Северо-Западного Кавказа. РФА металла показал, что зеркало изготовлено из оловянно-свинцовой бронзы с высоким содержанием олова (>18%) и умеренным содержанием свинца (~5%). Такая технология отражает характерные для региона меото-сарматские металлургические традиции. Выгравированные на зеркале изображения представляют собой композицию из трех сцен: «древо жизни» со стоящими по обеим сторонам копытными животными (центральная сцена), поединок двух всадников (верхняя сцена), охота волка на ланей (нижняя сцена). Стиль изображения и представленные в композиции сюжеты имеют аналогии в памятниках прикладного искусства сарматов и меотов. Выгравированные на зеркале сюжетные сцены отражают религиозные, мифологические или эпические представления древнего населения Северо-Западного Кавказа.

Статья посвящена находкам керамических (красно-и сероглиняных гончарных и лепных) светильников на поселении Полянка. Первых немного (8 целых экз.). Большая часть вторых (13 экз.), скорее всего, выполняла функцию курильниц. Почти все гончарные и до половины лепных происходят из помещений и датируются I в. до н. э. Все они находят многочисленные аналогии на различных античных памятниках Боспора и Северного Причерноморья. Гончарные и отчасти лепные светильники-курильницы наряду с некоторыми другими артефактами и археологическими реалиями являются своего рода индикаторами жилого предназначения того или иного помещения.

Статья посвящена проблеме определения эмитента так называемой «синдской» монеты. Многие исследователи считают ее чеканкой племени синдов. К ним относится и последняя по времени статья С. А. Коваленко, который в качестве причины выпуска монеты предлагает видеть стремление синдских царей к получению прибыли от ее чеканки. При этом в качестве металла для нее, по его мнению, использовались электровые монеты некоторых малоазийсикх центров (Кизик, Фокея), из которых получали серебро. Эта точка зрения опровергается химическими анализами состава металлов в «синдской» монете. Кроме того, она вступает в противоречие с некоторыми важными фактами. Прежде всего, нужно отметить, что монета чеканилась в Синдике, которая принадлежала греческим городам, которые находились на этой территории. Надпись Теопропида из Нимфея этого определенно подтверждает. Весьма важный момент состоит в том, что среди так называемых«синдских» монет имеется тип (сидящий перед зерном грифон), который имеет прямоеотношение к Фанагории. Уже только один этот факт опровергает мнение о монете, как принадлежащей синдам. К этому следует добавить также то, что монета Синдики имеет совершенно греческих характер. Совокупность разных фактов свидетельствует о том, что в V в. до н. э. на азиатской стороне Боспора Киммерийского существовал союз греческих полисов Синдики. Именно этот союз чеканил монету в момент агрессии Пантикапея против них для финансирования военных действий.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ФГБОУ ВО МГТУ имени Г.И. Носова

- Регион

- Россия, Магнитогорск

- Почтовый адрес

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38

- Юр. адрес

- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38

- ФИО

- Терентьев Дмитрий Вячеславович (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (351) 2688594

- Сайт

- https://magtu.ru