В данном исследовании рассматриваются гостиницы «Гелуш» и «Хана Хассо», расположенные в городской заповедной зоне Мидьята в провинции Мардин, Турция. Две гостиницы находятся на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. В отличие от гостиниц в соседних крупных городах Мардин, Амид, Хин-Кейфа и Аль-Руха, которые были построены преимущественно по заказу мусульманских покровителей, эти два здания были построены видными христианскими сирийскими протестантскими семьями, а именно Гелле Хырмиз (1862–1915) и Мусой Шаммасом (1861–1915). Хотя на самих зданиях нет надписей, указывающих на точную дату постройки, предполагается, что они были построены в конце XIX или начале XX вв. Эта датировка основана на двух ключевых факторах: во-первых, архитектурной планировке и стилистических особенностях гостиниц, а во-вторых, на продолжительности жизни их владельцев, Мусы Шаммаса и семьи Хырмиз. Они были родом из Мосула и в тот период активно действовали в Мидьяте. Изначально предназначенные для поддержки коммерческой деятельности и развития торговли в Мидьяте, обе гостиницы с тех пор утратили свою первоначальную функцию. Сегодня гостиница «Гелуш» используется как ресторан и кафе, а гостиница «Хана Хассо» используется как частная резиденция со скотом во дворе. В данной статье представлен подробный анализ гостиниц «Гелуш» и «Хана Хассо», которые являются важными образцами сирийско-христианской архитектуры в регионе и ранее не изучались одновременно с исторической и архитектурной точек зрения. Статья также проливает свет на жизнь их основателей, а также подтверждает значительную социально-культурную роль немусульманских жителей в городском развитии Мидьята в поздний османский период.

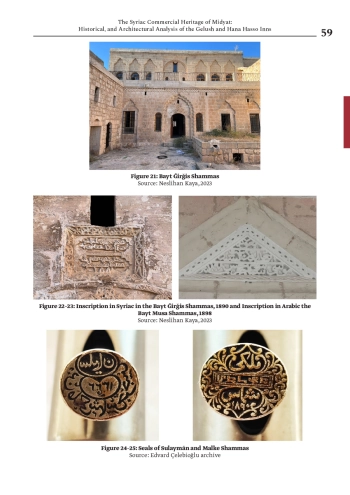

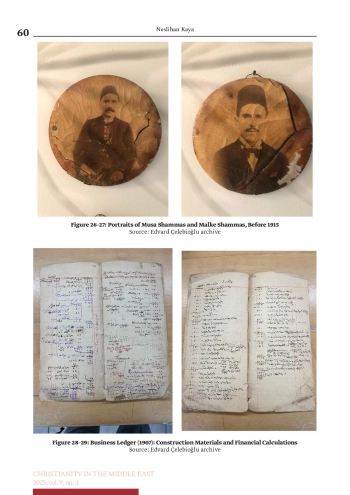

This study examines the Gelush and Hana Hasso inns, which are located within the urban conservation area of Midyat in the Mardin Province of Turkey. The two inns are situated approximately 100 metres apart. Unlike the inns in the surrounding major cities of Mardin, Ᾱmid (Diyarbakır), Ḥiṣn Kayfā and al-Ruhā (Şanlıurfa), which were predominantly commissioned by Muslim patrons, these two significant buildings were constructed by prominent Christian Syrian Protestant families: specifically, Gelle Hırmız (1862–1915) and Musa Shammas (1861– 1915). While there are no inscriptions on the buildings themselves providing a precise construction date, it is estimated that they were built in the late 19th or early 20th century. This dating is based on two key factors: firstly, the architectural layout and stylistic features of the inns, and secondly, the life spans of their patrons, Musa Shammas and the Hırmız family. They were originally from Mosul and were active in Midyat during that period. Originally intended to support commercial activity and promote trade in Midyat, both inns have since lost their original function. Today, the Gelush Inn serves as a restaurant and café, while the Hana Hasso Inn is used as a private residence with livestock kept in its courtyard. This article provides a detailed assessment of the Gelush and Hana Hasso inns, which are important examples of Syriac Christian architecture in the region and have not previously been studied together from historical or architectural perspectives. It also sheds light on the lives of their founders and the wider socio-cultural role of non-Muslim patrons in the urban development of Midyat during the late Ottoman period.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Теология

Мидьят, расположенный в северо-центральной части Месопотамии, является районом в провинции Мардин в Турции, в юго-восточной части Анатолии. Мидьят — центр региона Тур-Абдин, что в переводе означает «гора рабов» [Холлервегер, 1999. С. 95]. На протяжении всей истории Мидьят привлекал внимание различных цивилизаций и до сих пор является местом, где сосуществуют самые разные культуры. На этой территории правили различные империи, такие как Аккадская, Ассирийская и Вавилонская, а также Персидская, Римская, а затем Византийская империи, династия Айюбидов, курдские правители и Османская династия [Долапёню, 1972; Барсум, 2008. С. 123–125; Халифеоглу, Далкилыч, 2005. С. 283; Бру, Лафли, 2012. С. 37–40]. Город Мидьят построен на скале. Нижние уровни состоят из множества соединённых между собой пещер, а на этих пещерах были возведены религиозные, гражданские и коммерческие здания. Когда-то это был город с восемью церквями и двумя мечетями. Он был известен как единственное поселение в Турции, где христианское население превышало мусульманское. Однако в последние годы, после слияния с Эстелем, мусульманское население увеличилось, а христианское значительно сократилось [Холлервегер, 1999. С. 95]. До XIX века в истории Мидьята был период, когда мусульманское население было очень малочисленным, а большинство населения составляли христиане. В регионе говорили на арабском, курдском, арамейском и армянском языках. Это также свидетельствует о богатстве языка торговли. В тот период в регионе проживали преимущественно христиане, в основном православные сирийцы, а также небольшое количество христиан из других церквей. во-первых, другие сирийские общины, такие как сирийские протестанты и халдеи (то есть католики, ранее принадлежавшие к Церкви Востока), и, во-вторых, армяне [Халифеоглу, Далкилыч, 2005. С. 283]. Эти христианские общины сирийцев извлекли выгоду из «Эдикта о реформах» (Ислахат Ферман) — одно из реформаторских движений в Османской империи, направленное на противодействие экономическому и военному господству Запада. Объявленный 18 февраля 1856 года, этот указ предоставлял различные привилегии и права немусульманским подданным с целью расширения их активного участия в социальной и экономической жизни [Бюльбюль, 1989; Кенаноглу, 2008. С. 10]. Интересно, что этот указ о реформе также повлиял на постоялые дворы, построенные в Мидьяте, в частности на Гелуш и Хана Хассо (в переводе с курдского «Постоялый двор Хасана»), которые будут рассмотрены в этой статье. Действительно, права, предоставленные немусульманским подданным указом о реформе, стали важным поворотным моментом в коммерческой деятельности местных семей, особенно тех, что принадлежали к христианской сирийской протестантской общине в Мидьяте. В частности, указ расширил торговые свободы христианских купцов и ремесленников в регионе. В то же время в Мидьяте и его окрестностях, в то время как власть находилась в руках православных общин, возник конфликт между христианскими группами и семьями, принявшими протестантское христианство с середины XIX века под влиянием западных протестантских миссий. Влияние этих семей росло до такой степени, что политическая и экономическая власть в Мидьяте перешла в руки небольшой группы сирийских христиан-протестантов.

Located in the north central part of Mesopotamia, Midyat is a district in the Mardin province of Turkey, in the southeastern Anatolian region. Midyat is the centre of the Tur Abdin region, which means ‘mountain of slaves’ [Hollerweger, 1999. P. 95]. Throughout history, Midyat has attracted the interest of various civilisations and is still home to a wide variety of cultures. Various empires have ruled over this area such as the Akkadians, Assyrians and Babylonians, as well as the Persians, the Roman and then Byzantine empire, Ḥiṣn Kayfā Ayyūbids, Kurdish lords, and Ottomans dynasties [Dolapönü, 1972; Barsoum, 2008. P. 123–125; Halifeoğlu, Dalkılıç, 2005. P. 283; Bru, Laflı, 2012. P. 37–40]. The city of Midyat is built on solid rock. The lower levels consist of numerous interconnected caves, while religious, civil and commercial buildings were constructed on top of these caves. Once a town with eight churches and two mosques, it was known as the only settlement in Turkey where the Christian population outnumbered the Muslim population. However, in recent years, following the merger with Estel, the Muslim population has increased and the Christian population has decreased significantly [Hollerweger, 1999. P. 95]. Until the 19th century, Midyat’s urban history was marked by a period when the Muslim population was very small, and the majority of the population was Christian. The languages spoken in the region included Arabic, Kurdish, Aramaic and Armenian. This also demonstrates the richness of the language of commerce. During this period, the region was predominantly inhabited by Christians, mainly Orthodox Syriacs, with smaller numbers of Christians from other Churches: first other Syriac rite communities such as the Syriac Protestant and the Chaldeans (i. e., Catholics previously belonging to the Church of the East) and second, Armenians [Halifeoğlu, Dalkılıç, 2005. P. 283]. Among the Syriac These Christian communities benefited from the “Edict of Reform” (Islahat Fermanı), one of the Ottoman Empire’s reform movements aimed at countering Western economic and military dominance. Announced on 18 February 1856, the Edict granted various privileges and rights to non-Muslim subjects with the aim of increasing their active participation in social and economic life [Bülbül, 1989; Kenanoğlu, 2008. P. 10]. Interestingly, this reform edict had also an impact on the inns built in Midyat, notably on Gelush and Hana Hasso (Kurdish for “Inn of Ḥasan”) ins that will be studied here. Indeed, the rights granted to non-Muslim subjects by the Reform Edict marked a significant turning point for the commercial activities of local families, especially the one belonging to the Christian Syriac Protestant community in Midyat. In particular, the edict increased the commercial freedoms of Christian merchants and artisans in the region. At the same time, in Midyat and its environs, at a time when power was in the hands of the Orthodox Christian communities, a conflict arose between Christian groups with the emergence of families who adopted Protestant Christianity from the mid- 19th century onwards, under the influence of Western Protestant missions. Influence of these families was increasing to such an extent that Midyat’s political and economic power shifted into the hands of a small group of Syriac Christian Protestants.

Список литературы

1. Огонь Д.K., Огуз Г.P. Трактат о внутреннем дворе в постройках гостиниц и караван-сараев Османской эпохи. пример региона Юго-Восточной Анатолии. Городская академия, 2023, вып. 16, нет. 4, с. 2460-2471.

2. Барсум И.A. История Тур Абдина, Публикации Архиепархии Сирийской Православной церкви на востоке Соединенных Штатов. Горгиас Пресс, 2008.

3. Бру Х., Многословный Е. Историческая география Мидьята и его окрестностей в классический период (изд. Ибрагим Озкошар). Древность, Международный симпозиум в Мидьяте, Голос Мардина Журналистика и полиграфия, Мардин, 2012 г., стр. 22-42.

4. Соловьев Г. Причины, по которым был подготовлен Указ о исправлении положения, и Указ о исправлении положения. Журнал юридического факультета Сельчукского университета, 1989, вып. 2, нет. 2, с. 157-179.

5. Далкилич Н. Исследование метода сохранения традиционной пространственной цепочки, образованной культурным богатством района Мидьят. Неопубликованная докторская диссертация, Институт естественных наук Университета Гази, Анкара, 2004 г., с. 1-396.

6. Дашдемир Д. География районного центра Мидьят. Магистерская диссертация, Институт естественных наук Университета Ататюрка, кафедра географии, Эрзурум, 2009.

7. Перед шкафом, Эйч. История Мардина-Итр-эль-Нардина - это история Мардина. Стамбул, 1972.

8. Мастер А. История Мардина. (Удовольствие.) Бурхан Богат. Анкара: Gap Kültür Yay, 1999.

9. Габриэль А., Соваже Ж. Археологические путешествия по Восточной Турции: поиск описаний арабов по образцу Жана Соваже. Археологические путешествия по Восточной Турции, 1940.

10. Молодой К. Мидятская авария (политическая, социальная, экономическая, культурная) от Танзимата до Республики. Неопубликованная магистерская диссертация, Университет Тигра, Диярбакыр, 2019 год.

11. Халифеоглу Ф.M., Далкылыч Н. Мидьят, Кызылтепе, Савур, Дерик, Даргашит, Каменная память: Мардин, Япы Креди Кюлтюр Арт Издательли. Стамбул, 2005.

12. Гермиз Т.E. Испытания и триумфы Томаса Э. Гермиз. Коллекция наследия святости, 2011.

13. Холлервегер Х. Lebendiges Kulturerbe, живое культурное наследие, живое культурное наследие-Турабдин: wo die Sprache Jesu gesprochen wird. Фрейнд де Тур Абдин, 1999.

14. Каракаш А., Каракаш Е. Привлечение гостиниц к туризму: исследование гостиниц в провинциальных центрах Мардин, Диярбакыр и Шанлыурфа. Журнал Института социальных наук Университета Тигра, 2015 г., № 2. 13, с. 306-321.

15. Кая Н. Возрождение и развитие архитектуры в Верхней Месопотамии (XII-XVÈME века): достижения в области исторической архитектуры, эпиграфики и орнамента. Париж, 2023 год.

16. Кенаноглу М. 19. Век Судебные полномочия, предоставляемые немусульманским общинам в Правовой системе Османской империи, и дела, которые они уполномочены рассматривать. Турецкие исследования истории права, 2008, вып. 5, с. 7-44.

17. Озме А. Урфа Барутчу (еврейский) хан. Журнал истории искусств, 2005, вып. 14, нет. 1, с. 241-259.

18. Палмер А. Корпус надписей из Кур’Абдина и его окрестностей. Oriens christianus, 1987, вып. 71, с. 53-139.

19. Сеночак М., Шанлыурфа Ш. Изучение восстановления и реконструкции внутренних гостиниц было поручено Институт естественных наук Сельчукского университета. Неопубликовано, Магистерская диссертация, Конья, 2019.

20. Марлевщик Ф.F., Джемаль И., Кемаль А. Родина, Добавление Мардина: Серия родного города Родины Нет. 70. 10 июня 1953 года.

21. Автор Т., Эсер Э. Оценка раскопок Миллет-хана в Шанлыурфе. Амисос, 2024, вып. 9, нет. 17, с. 246-271.

22. Кряква Е. Поздняя османская постройка в Мидьяте: Гелюшке-хан, раскопки средневекового и турецкого периодов, а также исследования в области истории искусства были опубликованы в XXIII веке. Эдирне, 2019, с. 677-696.

1. Ateş D.K., Oğuz G.P. Osmanlı Dönemi han ve kervansaray yapılarında avlu üzerine bir inceleme güneydoğu anadolu bölgesi örneği. Kent Akademisi, 2023, vol. 16, no. 4, pp. 2460-2471.

2. Barsoum I.A. The History of Tur Abdin, Publications of the Archdiocese of the Syriac Orthodox Church in the Eastern United States. Gorgias Press, 2008.

3. Bru H., Laflı E. The Historical Geography of Midyat and its Environs during Classical (ed. İbrahim Özcoşar). Antiquity, Uluslararası Midyat Sempozyumu, Mardin Sesi Gazetecilik ve Matbaacılık, Mardin, 2012, pp. 22-42.

4. Bülbül G. Islahat Fermanı’nı Hazırlayan Sebepler ve Islahat Fermanı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1989, vol. 2, no. 2, pp. 157-179.

5. Dalkılıç N. Midyat ilçesindeki kültürel zenginliğin oluşturduğu geleneksel mekânsal dizgenin korunması için bir yöntem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004, pp. 1-396.

6. Daşdemir D. Midyat ilçe merkezinin coğrafyası. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Erzurum, 2009.

7. Dolapönü H. Tarihte Mardin-Itr-el-Nardin fi Tarih Merdin. İstanbul, 1972.

8. Efendi A. Mardin tarihi. (Haz.) Burhan Zengin. Ankara: Gap Kültür Yay, 1999.

9. Gabriel A., Sauvaget J. Voyages archéologiques dans la Turquie orientale: avec un recueil d’inscriptions arabes par Jean Sauvaget. Voyages archéologiques dans la Turquie orientale, 1940.

10. Genç C. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Midyat Kazası (Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2019.

11. Halifeoğlu F.M., Dalkılıç N. Midyat, Kızıltepe, Savur, Derik, Dargeçit, Taşın Belleği: Mardin, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılı. İstanbul, 2005.

12. Hermiz T.E. The Trials and Triumphs of Thomas E. Hermiz. Holiness Legacy Collection, 2011.

13. Hollerweger H. Lebendiges Kulturerbe, living cultural heritage, canlı kültür mirası-Turabdin: wo die Sprache Jesu gesprochen wird. Freunde des Tur Abdin, 1999.

14. Karakaş A., Karakaş E. Hanların Turizme Kazandırılması: Mardin, Diyarbakır Ve Şanlıurfa İl Merkezlerindeki Hanlar Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, no. 13, pp. 306-321.

15. Kaya N. Émergence et développement de l’architecture Ayyoubide en Haute Mésopotamie (XII-XVème siècles): éléments pour une histoire architecturale, épigraphique et ornementale. Paris, 2023.

16. Kenanoğlu M. 19. Yüzyıl Osmanlı Hukuk Sisteminde Gayrimüslim Cemaatlere Tanınan Adli Yetkiler ve Bakmaya Yetkili Oldukları Davalar. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2008, vol. 5, pp. 7-44.

17. Özme A. Urfa Barutçu (Yahudi) Hanı. Sanat Tarihi Dergisi, 2005, vol. 14, no. 1, pp. 241-259.

18. Palmer A. A corpus of inscriptions from Ṭūr ʻAbdīn and environs. Oriens christianus, 1987, vol. 71, pp. 53-139.

19. Şenocak M., Şanlıurfa Ş. İçi Hanlarının Restorasyonu Ve Yeniden İşlevlendirilmesinin İrdelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Unpublished, Master’s Thesis, Konya, 2019.

20. Tülbentçi F.F., Cemal I., Kemal A. Vatan, Mardin İlâvesi: Vatan’ın Memleket Serisi No. 70. June 10, 1953.

21. Yazar T., Eser E. Şanlıurfa Millet Hanı Kazısı Üzerine Bir Değerlendirme. Amisos, 2024, vol. 9, no. 17, pp. 246-271.

22. Yeşilbaş E. Midyat’ta Geç Dönem Osmanlı Yapısı: Gelüşke Hanı, Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazılarıve Sanat Tarihi Araştırmaları XXIII. Edirne, 2019, pp. 677-696.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена комплексному анализу визуальных образов Святой земли, репрезентированных на страницах одного из самых массовых духовных периодических изданий Российской империи — журнала «Русский паломник» (1885–1917). Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью визуальной культуры православного паломничества и механизмов формирования религиозно-политических представлений в эпоху модернизации. Авторы рассматривают иллюстративный материал не как второстепенное дополнение к тексту, а как самостоятельный инструмент конструирования сакрального пространства и имперской идентичности. На основе выборки из 72 паломнических текстов, содержащих 229 иллюстраций, авторы выявляют и реконструируют четыре ключевых типологических образа Палестины: (1) «Историческая Палестина» (библейский и средневековый регион с многоуровневым пантеоном персонажей и сюжетов); (2) «Традиционный Восток» (символический конструкт, объединяющий репрезентации различных религиозных и этнических групп); (3) «Модернизирующийся Восток» (пространство, подвергающееся влиянию вестернизации и инфраструктурных изменений), а также (4) «Русская Палестина» (комплекс объектов, отражающих присутствие Российской империи и формирование локального исторического нарратива). Методология исследования сочетает количественный и качественный анализ визуального ряда, а также привлекает концепции визуального поворота, ориентализма (Э. Саид) и иеротопии. Доказывается, что редакция журнала сознательно использовала визуальные средства для формирования у массового читателя, включая малограмотные слои населения, целостного, эмоционально насыщенного, но при этом идеологически выверенного образа Палестины. Этот образ служил не только религиозному просвещению, но и укреплению основ государственной идеологии, интегрируя Святую землю в пространство русской сакральной географии и коллективной идентичности.

Статья с публикацией источников посвящена реконструкции уникального исторического кейса — подготовки весной-летом 1955 г. первой группы монахинь и послушниц для пополнения «русского» Горненского монастыря в Иерусалиме. Все обстоятельства этого важного с позиции государственных органов (Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР) и церковных структур дела воссоздаются благодаря выявлению и параллельной публикации источников из различных фондов. Обнаруженные в ходе историко-биографического исследования в личном архиве митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) документы о его участии в подготовке группы монашествующих для отправки в Иерусалим дали толчок к выявлению и комплексной публикации всех источников, связанных с этим проектом, отложившихся в фонде Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР (фонд Р-6991 Государственного архива Российской Федерации) и Архива отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Собранный комплекс источников представил обстоятельства важного события в истории Горненского монастыря в нескольких репрезентативных аспектах: в истории государственно-церковных отношений, церковной дипломатии, российского христианства на Святой земле. Необычный по динамизму и наполненности событиями 1955 г. принес значительные изменения в подходах как Московской патриархии, так и правительственных структур к задачам и практикам российского/советского присутствия на Ближнем Востоке (было осознано, что решать задачи поддержания и развития церковного достояния без людей — невозможно); способствовал вовлечению в активную церковно-дипломатическую работу ряда молодых церковных деятелей — протоиерея Михаила Зёрнова, Константина Нечаева, архимандрита Пимена (Хмелевского).

Статья посвящена комплексному анализу паломнических поездок представителей российских духовных учебных заведений — студентов и преподавателей академий, семинарий и училищ — на Святую землю на рубеже XIX–XX вв. В условиях глубокого социально-политического и духовного кризиса, вызванного поражением в Русско-японской войне, революцией 1905 г. и утратой традиционных ориентиров, паломничество приобрело особую значимость как форма духовного сопротивления, поиска смысла и укрепления коллективной идентичности. Авторы рассматривают этот феномен не в узкорелигиозном, а в междисциплинарном ключе, сочетая методы исторической антропологии, источниковедческого анализа эго-документов и истории культуры. В качестве основных источников используются паломнические дневники, очерки и отчёты, опубликованные в епархиальной и церковно-учебной периодике, что позволяет реконструировать не только внешнюю организацию поездок, но и внутренний мир участников — их мотивацию, переживания, трансформацию сознания. Исследование выявляет иерархически организованную систему целей: от личного духовного возрождения и преодоления скептицизма до образовательной миссии, экзистенциального поиска и национального ходатайства за Россию. Особое внимание уделяется гибридной природе этих путешествий, в которых традиционное паломничество сочеталось с просветительской экскурсией, формируя новый феномен — «паломническую экскурсию», институционально поддерживаемую Императорским Православным Палестинским обществом. Анализ показывает, что структурированность маршрута, логистика и педагогическая направленность не обесценивали, а, напротив, углубляли духовный опыт, позволяя участникам осознанно выбирать между формальным следованием программе и подлинным внутренним преображением. Ключевым символом и центром сакрального пространства в текстах паломников выступает Иерусалим, и в особенности Храм Гроба Господня, воспринимаемый не как географическая точка, а как «центр земли» — место, где вечность пересекается со временем, а личная история — с историей спасения. Через призму антропологии священного авторы показывают, как паломник становится одновременно наблюдателем, участником и преобразуемым субъектом, чья идентичность обновляется при посещении мест евангельских событий. Исследование доказывает, что для духовной интеллигенции начала XX в. паломничество было не маргинальным обрядом, а центральным элементом профессиональной, пастырской и личной биографии, формирующим богословское мировоззрение и укрепляющим веру в эпоху сомнений. Таким образом, статья вносит существенный вклад в изучение религиозной жизни, духовного образования и культурной ментальности российского православия накануне Первой мировой войны и революции, восстанавливая утраченный пласт исторического опыта последнего поколения, совершившего этот путь до наступления «долгих XX лет».

Целью данного исследования является анализ специфики репрезентации голосов палубных и трюмных пассажиров в русской паломнической литературе рубежа XIX — начала XX вв. На основе систематического анализа путевых и паломнических записок Г. Дюкова, А. Елисеева, А. Коровицкого, И. Барциховского, П. Боброва, Ф. Грекова и других авторов рассматриваются изменения паломнического нарратива и механизмы, с помощью которых палубные и трюмные пассажиры пароходов Русского общества пароходства и торговки (РОПиТ) получали возможность высказывания о своих условиях паломничества на Святую землю. Особое внимание уделено анализу «голосов сверху», принадлежавших привилегированными путешественникам первого класса, и «голосов снизу», представленных в текстах преимущественно провинциальными священнослужителями. В статье анализируется деятельность Императорского православного палестинского общества (ИППО), которое систематически предпринимало меры по улучшению условий перевозки непривилегированных пассажиров пароходами РОПиТ. Также приводится реакция пароходного общества на публичную критику условий морского этапа паломничества в Иерусалим: беседы с командами кораблей, публикация инструкций и циркуляров по организации перевозки пассажиров на русских пароходах. Параллельно рассматривается печатная полемика В. Дедлова и А. Коптева, отражавшая дискуссию «сверху» о регламентации паломнических перевозок. Особое внимание уделено эволюции жанра паломнических записок. В рамках статьи впервые публикуются заметки «На пути в Святую землю» петербургского священника Иоанна Лабутина (1904) и «Путевые заметки» иеромонаха Почаевской Лавры Феофилакта (1914), которые демонстрируют сочетание паломнического нарратива с наблюдениями о повседневной жизни третьеклассных пассажиров и служат ярким свидетельством трансформации «голоса снизу» в русской паломнической литературе рубежа XIX–XX вв. В статье авторы приходят к выводу, что, хотя «голос» непривилегированных паломников чаще всего звучал опосредованно — через священнослужителей, именно они становились важным каналом артикуляции социальных запросов и фактором институционализации заботы о паломниках. При этом проблемы, связанные с условиями перевозки паломников на Святую землю пароходами РОПиТ, не только не были решены за более чем полвека деятельности общества, но и усугубились вследствие нарастающей к 1914 г. дифференциации между паломниками, привилегированными пассажирами и членами экипажа. Эти трудности формировали особый социальный опыт простых русских богомольцев.

Статья описывает палестинскую теологию освобождения («контекстуальную теологию»). Данное направление христианской мысли и практики зародилось в 1980-х гг. на палестинских территориях и получило теоретическое оформление в работах преп. Наима Атика и преп. Митри Рахеба после 1987 г. Палестинская «контекстуальная теология» является одним из ответвлений в теологии освобождения, появившейся в 1970-х гг. в Латинской Америки. Автор статьи рассматривает происхождение указанного социального и интеллектуального явления, описывает историографию вопроса, указывает отличия палестинской теологии от «материнской» латиноамериканской теологии освобождения. Особое внимание уделяется герменевтике теологии «палестинских контекстов», догматике и ее основным категориям, праксису, в особенности практике сопротивления, видению мира во Святой земле, как оно представляется в работах теоретиков палестинской теологии. Автор статьи подробно разбирает исторический нарратив теологии «палестинских контекстов». Автор приходит к выводу, что основу доктрины палестинской теологии освобождения составляет постколониальное толкование Священного Писания, а праксис базируется на деколониальной программе, направленной на активное изменение реальности. Рассмотренные категории, используемые палестинцами для теологических и теоретических построений, были заимствованы ими из арсенала сопротивления борцов с апартеидом в Южной Африке. Автор подчеркивает, что исторические воззрения палестинских теологов отрывочны и эпизодичны и не выходят за рамки «традиционной историографии» региона. Автор статьи также обращает внимание на то, что адепты палестинской теологии освобождения нечетко формулируют воззрения на мир между израильтянами и палестинцами. Последователи «контекстуальной теологии» в Палестине в настоящее время придерживаются в основном идеи «одно государство для двух народов», что на самом деле означает уничтожение Государства Израиль. Автор статьи делает вывод о том, что историографическая и политическая позиция адептов палестинской теологии освобождения совпадает с позицией всех палестинских фракций.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ПАЛАМА ПАБЛИШИНГ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 127018, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Марьина Роща, ул Складочная, д. 6 к. 2, оф. 20

- Юр. адрес

- 127018, г Москва, р-н Марьина роща, ул Складочная, д 6 к 2, кв 20

- ФИО

- Паламаренко Евгений Викторович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______