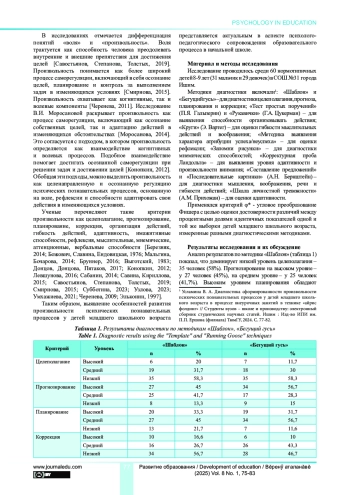

Актуальность исследования связана с необходимостью формирования когнитивных и регуляторных функций у детей младшего школьного возраста, что важно для их адаптации в современном социокультурном контексте. Быстрые изменения в технологиях и образовании требуют развития произвольности психических процессов, таких как внимание, память, планирование и самоорганизация и др., которые играют ключевую роль в учебной и социальной адаптации детей. Исследование было проведено на выборке из 60 детей (8-9 лет) в МАОУ СОШ №31 города Ишим. Применялись методики, направленные на оценку различных аспектов произвольности: целеполагания, прогнозирования, планирования, коррекции, гибкости действий, адаптивности и рефлексии («Шаблон», «Бегущий гусь», «Тест простых поручений», «Круги» и другие), а для анализа данных применялся критерий φ* - угловое преобразование Фишера. У большинства детей произвольность когнитивных и регуляторных функций находится в активном процессе формирования, при этом ее компоненты развиваются неодинаково. Прогнозирование, адаптивность и мнемические способности формируются быстрее и качественнее, чем целеполагание, планирование, коррекция, гибкость действий, рефлексия и аттенционные способности. Результаты исследования подтверждают необходимость психолого-педагогического сопровождения для улучшения произвольности у младших школьников, что способствует их успешной учебной и социальной адаптации.

Идентификаторы и классификаторы

Актуальность исследования обусловлена возрастающей значимостью развития когнитивных и регуляторных функций у детей в условиях быстро меняющегося социокультурного контекста. Современные дети, принадлежащие к поколению «альфы», сталкиваются с новыми вызовами (высокие темпы технологических изменений, распространение цифровых технологий и изменение традиционных форм обучения). Эти особенности влияют на развитие произвольности психических познавательных процессов. Развитие произвольности является важным фактором успешной адаптации детей к требованиям школьного образования и социальной жизни в целом.

Список литературы

1. Березняк Е. Ю. Произвольная регуляция в структуре показателей готовности к обучению первоклассников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2014. № 2. С. 51-57. EDN: SFVUMX

Bereznyak, E. Yu. (2014). Voluntary regulation in the structure of parameters of first-graders’ readiness to learn. Bulletin of St. Petersburg University. Episode 12. Psychology. Sociology. Pedagogy, 2, 51-57. EDN: SFVUMX

2. Божович Л. И., Славина Л. С., Ендовицкая Т. В. Опыт экспериментального изучения произвольного поведения // Вопросы психологии. 1976. № 4. С. 55-68.

Bozhovich, L. I., Slavina, L. S., Endovitskaya, T. V. (1976). The experience of experimental study of arbitrary behavior. Questions of psychology, 4, 55-68.

3. Божович Л. И. Развитие воли в онтогенезе // Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. Москва: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. С. 302-332.

Bozhovich, L. I. (1997). The development of the will in ontogenesis. Problems of personality formation, 302-332. Moscow: Institute of Practical Psychology; Voronezh: MODEK.

4. Бондаренко И. Н., Фомина Т. Г., Моросанова В. И. Регуляторные и личностные ресурсы успеваемости обучающихся с различными профилями школьной вовлеченности // Экспериментальная психология. 2024. Том 17. № 2. С. 98-112. DOI: 10.17759/exppsy.2024170206 EDN: ARKKSM

Bondarenko, I. N., Fomina, T. G., Morosanova, V. I. (2024). Regulatory and personal academic performance resources of students with different school engagement profiles. Experimental Psychology (Russia), 17(2), 98-112. DOI: 10.17759/exppsy.2024170206 EDN: ARKKSM

5. Бруннер Е. Ю. К вопросу о психологии произвольного внимания // Гуманитарные науки. 2016. № 1 (33). С. 42-53. EDN: VPPYAJ

Brunner, E. Yu. (2016). To the issue of the involuntary attention. The Humanities, 1(33), 42-53. EDN: VPPYAJ

6. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. Москва: Юрайт, 2025. 160 с.

Vygotsky, L. S. (2025). Questions of child psychology., 160. Moscow: Yurayt.

7. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 томах. Том 3. Проблемы развития психики. Москва: Педагогика, 1983. 368 c.

Vygotsky, L. S. (1983). Collected works: in 6 volumes. Volume 3. Problems of mental development., 368. Moscow: Pedagogika.

8. Донцов Д. А., Донцова М. В., Пятаков Е. О. Развитие психических познавательных процессов в наиболее восприимчивых возрастах - начиная с дошкольного возраста и заканчивая юностью // Вестник практической психологии образования. 2017. Том 14. № 3. С. 94-106. EDN: YYJHRZ

Dontsov, D. A., Dontsova, M. V., Pyatakov, E. O. (2017). The development of mental cognitive processes in the most susceptible ages - from preschool age to adolescence. Bulletin of practical psychology of education, 14(3), 94-106. EDN: YYJHRZ

9. Еланцева С. А., Усламина В. А. Формирование произвольности психических познавательных процессов посредством техники “айрис фолдинг” во внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, 16 янв. 2024 г.). Чебоксары: Среда, 2024. С. 42-49. DOI: 10.31483/r-109705 EDN: EGZOYB

Elantseva, S. A., Uslamina, V. A. (2024). The formation of arbitrariness of mental cognitive processes through the Iris folding technique in extracurricular activities of primary school children. Education, innovation, research as a resource for community development, 42-49. Cheboksary: Sreda. DOI: 10.31483/r-109705 EDN: EGZOYB

10. Конопкин О. А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // Вестник практической психологии образования. 2012. Том 9. № 4. С. 97-101.

Konopkin, O. A. (2012). Conscious self-regulation as a criterion of subjectivity. Bulletin of practical Psychology of Education, 9(4), 97-101.

11. Левшунова Ж. А. Осознанная саморегуляция у детей младшего школьного возраста в контексте компетентностного подхода в образовании // Научно-методический электронный журнал “Концепт”. 2016. Том 15. С. 1186-1190. EDN: VVEHZB

Levshunova, J. A. (2016). Conscious self-regulation in primary school children in the context of a competence-based approach in education. Scientific-methodological electronic journal “Koncept”, 15, 1186-1190. EDN: VVEHZB

12. Мальгина Н. А., Бочарова Е. А. Развитие произвольных психических процессов у детей младшего школьного возраста в условиях дифференцированного обучения // Экология человека. 2014. № 5. С. 28-34. DOI: 10.17816/humeco17236 EDN: QHXJAN

Malgina, N. A., Bocharova, E. A. (2014). Development of voluntary mental processes in primary school-aged children in conditions of differential education. Human ecology, 5, 28-34. DOI: 10.17816/humeco17236 EDN: QHXJAN

13. Моросанова В. И. Осознанная саморегуляция как метаресурс достижения целей и разрешения проблем жизнедеятельности // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2021. № 1. С. 4-37. DOI: 10.11621/vsp.2021.01.01 EDN: PUYYXO

Morosanova, V. I. (2021). Conscious self-regulation as a metaresource for achieving goals and solving the problems of human activity. Moscow university psychology bulletin, 1, 4-37. DOI: 10.11621/vsp.2021.01.01 EDN: PUYYXO

14. Моросанова В. И. Осознанная саморегуляция произвольной активности человека как психологический ресурс достижения целей // Теоретическая и экспериментальная психология. 2014. Том 7. № 4. С. 62-78. EDN: TFCZAX

Morosanova, V. I. (2014). Conscious self-regulation of voluntary human activity as a psychological resource for achieving goals. Theoretical and experimental psychology, 7(4), 62-78. EDN: TFCZAX

15. Мурунова А. Е. Формирование произвольности поведения младшего школьника как условие его развития и успешности в обучении // Аллея науки. 2020. Том 2. № 4 (43). С. 228-230. EDN: KXUCLS

Murunova, A. E. (2020). The formation of arbitrariness in the behavior of a younger student as a condition for his development and success in learning. Alley of science, 2(4(43)), 228-230. EDN: KXUCLS

16. Пономарева С. В. Проблема произвольности в философии Э. Гуссерля / С. В. Пономарева // Современные проблемы науки и образования. 2008. № 5. С. 102-107. EDN: JQQCXX

Ponomareva, S. V. (2008). Problem of randomness in edmund husserl’s philosophy. Modern problems of science and education, 5, 102-107. EDN: JQQCXX

17. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Москва: АСТ, 2020. 712 с.

Rubinstein, S. L. (2020). Fundamentals of general psychology., 712. Moscow: AST.

18. Сабанин П. В. Роль произвольного внимания в умственной деятельности младшего школьника // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2014. № 7. С. 43-51. EDN: WFQMNB

Sabanin, P. V. (2014). The role of voluntary attention in mental activity of younger schoolboys. World ecology journal, 7, 43-51. EDN: WFQMNB

19. Савина Е. А., Кириллова Г. Д. Проблема произвольной регуляции в трудах Л.С. Выготского // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 2 (65). С. 352-357. EDN: YICYLP

Savina, E. A., Kirillova, G. D. (2015). The problem of arbitrary regulation in the works of L.S. Vygotsky. Scientific notes of the Orel State University. Series: Humanities and Social Sciences, 2(65), 352-357. EDN: YICYLP

20. Савина Е. А. Проблема развития произвольной регуляции у детей в современной западной психологии // Современная зарубежная психология. 2015. Том 4. № 4. С. 45-54. DOI: 10.17759/jmfp.2015040407 EDN: VRBBVN

Savina, E. A. (2015). The problem of the development of voluntary self-regulation in children in contemporary western psychology. Journal of modern foreign psychology, 4(4), 45-54. DOI: 10.17759/jmfp.2015040407 EDN: VRBBVN

21. Савостьянов А. Н., Степанова В. В., Толстых Н. Н. Воля и произвольность: опыт междисциплинарного исследования // Культурно-историческая психология. 2019. Том 15. № 3. С. 91-104. DOI: 10.17759/chp.2019150310 EDN: BMOTPI

Savostyanov, A. N., Stepanova, V. V., Tolstykh, N. N. (2019). Will and self-regulation: an interdisciplinary research experience. Cultural-historical psychology, 15(3), 91-104. DOI: 10.17759/chp.2019150310 EDN: BMOTPI

22. Смирнова Е. О. К проблеме воли и произвольности в культурно-исторической психологии // Культурно-историческая психология. 2015. Том 11. № 3. С. 9-15. DOI: 10.17759/chp.2015110302 EDN: SKQKCP

Smirnova, E. O. (2015). On the problem of will and self-regulation in cultural-historical psychology. Cultural-historical psychology, 11(3), 9-15. DOI: 10.17759/chp.2015110302 EDN: SKQKCP

23. Субботина К. С. Развитие произвольного внимания у младших школьников // Молодой ученый. 2023. № 20 (467). С. 420-421. EDN: QSOPKW

Subbotina, K. S. (2023). The development of voluntary attention in younger schoolchildren. Young scientist, 20(467), 420-421. EDN: QSOPKW

24. Узлова М. В. Теоретические аспекты исследования произвольности в младшем школьном возрасте // Образование и воспитание. 2023. № 2 (43). С. 68-71. EDN: LXWFUM

Uzlov, A. M. (2023). Theoretical aspects of the study of arbitrariness in primary school age. Education and upbringing, 2(43), 68-71. EDN: LXWFUM

25. Умхажиева Х. Т. Психологическая сущность произвольности познавательных процессов как новообразования детей младшего школьного возраста // Современные проблемы науки, общества и образования: сборник статей Международной научно-практической конференции (Пенза, 25 ноября 2021 г.). Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. С. 307-309. EDN: AMZTVQ

Umkhazhieva, H. T. (2021). Psychological essence of the cognitiveness of the cognitive processes as a new formation of young children. Modern problems of science, society and education, 307-309. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.). EDN: AMZTVQ

26. Фомина Т. Г., Филиппова Е. В., Моросанова В. И. Лонгитюдное исследование взаимосвязи осознанной саморегуляции, школьной вовлеченности и академической успеваемости учащихся // Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. № 5. С. 30-42. DOI: 10.17759/pse.2021260503 EDN: QCOXNM

Fomina, T. G., Filippova, E. V., Morosanova, V. I. (2021). Longitudinal study of the relationship between conscious self-regulation,school engagement and student academic achievement. Psychological science and education, 26(5), 30-42. DOI: 10.17759/pse.2021260503 EDN: QCOXNM

27. Фомина Т. Г., Моросанова В. И. Особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции, субъективного благополучия и академической успеваемости у младших школьников // Экспериментальная психология. 2019. Том 12. № 3. С. 164-175. DOI: 10.17759/exppsy.2019120313 EDN: LTHNAG

Fomina, T. G., Morosanova, V. I. (2019). Specifics of relationship between conscious self-regulation, subjective well-being, and academic achievement of primary schoolchildren. Experimental Psychology (Russia), 12(3), 164-175. DOI: 10.17759/exppsy.2019120313 EDN: LTHNAG

28. Черенева Е. А. Проблема воли и произвольности в психологии // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2011. № 5. C. 39-43. EDN: NTROKV

Cherenyova, E. A. (2011). Problem of volition and self-regulation in psychology. The Buryat State University Bulletin, 5, 39-43. EDN: NTROKV

29. Черенева Е. А. Роль речи в формировании произвольного поведения // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Вестник КГПУ). 2009. № 2. С. 112-115. EDN: KVUMKV

Cherenyova E.A. (2009). The role of speech in the development of voluntary behaviour. Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Bulletin KSPU), 2, 112-115. EDN: KVUMKV

30. Эльконин Д. Б. О структуре учебной деятельности // Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. Москва: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. С. 285-295.

Elkonin, D. B. (1997). On the structure of educational activity. Mental development in childhood, 285-295. Moscow: Institute of Practical Psychology; Voronezh: MODEK.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Период обучения в высшем учебном заведении сопровождается значительными когнитивными и эмоциональными нагрузками, связанными с академическими требованиями, социальной адаптацией и профессиональным самоопределением. Эти факторы создают предпосылки для возникновения стрессовых ситуаций и усиления негативных психических состояний, таких как тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность. В условиях хронического стресса данные состояния могут перерастать в дезадаптивные формы поведения, снижая учебную мотивацию и ухудшая общее психическое здоровье студентов. В статье исследуется влияние уровня эмоционального интеллекта на выраженность негативных психических состояний у студентов. На первом этапе исследования был проведен анализ уровня эмоционального интеллекта, на основании которого участники были разделены на три группы (высокий, средний и низкий уровень). На втором этапе изучалась взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта и самооценкой отрицательных психических состояний.

Важность изучаемой проблемы обусловлена выявлением специфики стрессоустойчивости студентов профессий группы «человек-человек» на примере будущих педагогов-психологов и студентов-педиатров. Цель исследования заключалась в выявлении различий стрессоустойчивости студентов помогающих профессий на примере студентов-педиатров и студентов педагогов-психологов. Гипотеза состояла в предположении, что проявления стрессоустойчивости у студентов педагогов-психологов и студентов-педиатров обусловлены различиями в организации и содержании профессиональной подготовки и общностью будущих профессий сферы «человек-человек», направленных на взаимодействие с детьми. Для проведения исследования использованы тестовые методики. В исследовании приняли участие 257 студентов медицинского и педагогического университетов. Анализ результатов показал, что у большинства студентов уровень стрессоустойчивости находится в пределах средних значений, значимые различия обнаружены в нехватке времени: будущие медики в большей степени испытывают стресс в связи с большой загруженностью учебными задачами. Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла лишь частичное подтверждение. Результаты исследования полезны для разработки педагогических технологий профессиональной подготовки стрессоустойчивых специалистов помогающих профессий.

В статье исследуются актуальные аспекты совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения в современных образовательных учреждениях, где рост тревожности, стресса и профессионального выгорания представляет собой одну из ключевых проблем. Основная цель исследования заключается в разработке научно обоснованной модели сопровождения, учитывающей как индивидуальные особенности участников образовательного процесса, так и потенциал современных технологий для повышения эффективности образовательной среды. Для достижения поставленных целей были применены методы метапрограммного анализа, стандартные диагностические инструменты (шкала Спилбергера-Ханина для оценки тревожности и опросник Маслач-Джексон для анализа профессионального выгорания), а также интегрированы цифровые платформы психологической помощи. Исследование охватило более 500 участников образовательного процесса из муниципальных школ города Екатеринбурга. Ключевые результаты демонстрируют значительное снижение уровня тревожности обучающихся на 15% и повышение их успеваемости на 12% (p < 0,01), что подтверждает высокую эффективность персонализированных образовательных маршрутов, основанных на метапрограммном анализе. Кроме того, проведенный анализ особенностей профессионального выгорания педагогов позволил разработать комплексные программы супервизии и консультирования, способствующие улучшению эмоционального климата в образовательных организациях и повышению профессиональной устойчивости преподавателей. Статья акцентирует внимание на необходимости системного подхода к психолого-педагогическому сопровождению, который включает регулярный мониторинг психоэмоционального состояния участников образовательного процесса, внедрение цифровых технологий и развитие навыков саморегуляции обучающихся и педагогов. Полученные данные имеют высокую практическую значимость и могут быть использованы для создания универсальной модели сопровождения, адаптированной к современным условиям функционирования образовательных учреждений. Результаты исследования открывают новые возможности для укрепления психологической устойчивости всех участников образовательного процесса и повышения качества образовательной деятельности в условиях трансформирующейся образовательной парадигмы.

В статье представлены результаты изучения когнитивного компонента отношения к энергосбережению у старших дошкольников и младших школьников. Актуальность исследования обусловлена недостаточным вниманием системы образования к вопросу формирования экологического энергосберегающего отношения у детей при очевидной необходимости формирования современного человека, ориентированного на рациональное, энергосберегающее поведение. В статье представлены результаты эмпирического исследования на основе авторской методики по изучению содержания когнитивного компонента отношения к энергосбережению, описаны виды мотивов энергосбережения у детей 5-10 лет. Выделены и описаны уровни сформированности когнитивного отношения к энергосбережению. Для детей характерен средний уровень сформированности когнитивного компонента отношения к энергосбережению. Представления об энергосбережении нечеткие, размытые. От старшего дошкольного к младшему школьному возрасту наблюдается положительная динамика в развитии когнитивного компонента. Доминирующим мотивом энергосбережения является мотив избегания дискомфорта. С возрастом уточняется содержание представлений об энергосбережении и начинает четко выделяться собственно энергосберегающий мотив. С возрастом мотивы собственной выгоды уступают мотивам общественной значимости. На формирование когнитивного компонента отношения к энергосбережению оказывают влияние установки взрослых, а также содержание образования. Освоение школьных предметов, раскрывающих тематику экологических вопросов, а также развитие новых форм мышления младших школьников способствуют развитию когнитивного отношения к энергосбережению.

Работа посвящена оценке условий функционирования научных библиотек при региональных университетах России и Китая и выявлению перспектив сотрудничества для укрепления их образовательной функции. В ходе исследования обобщен опыт и данные включенного наблюдения авторов за деятельностью крупных университетских библиотек в приграничных регионах двух государств. Приводятся кейсы, характеризующие деятельность библиотек важных региональных вузов - Тихоокеанского государственного университета и Харбинского политехнического университета. Руководствуясь нормативно-правовыми документами и учитывая основные направления межгосударственного взаимодействия, библиотеки региональных вузов реализуют и расширяют свои образовательные возможности в условиях усиливающихся вызовов, к которым можно отнести цифровизацию и изменения в образовательной среде. Образовательная функция университетской библиотеки вбирает в себя просвещение, информационную грамотность, самообразование и индивидуальное обучение, а также коммуникацию субъектов образовательного процесса. Библиотеки региональных вузов становятся не только хранилищами знаний, но и активными участниками образовательного процесса, способствуя развитию межгосударственного взаимодействия и отвечая на современные вызовы. Речь идет о невозможности изолированного развития и наличии высокого интереса к поиску партнеров за рубежом. Партнерство с зарубежными вузами и библиотеками открывает доступ к международным базам данных, электронным журналам и другим ресурсам, которые могут быть недоступны на национальном уровне. Это значительно расширяет образовательные возможности для студентов и преподавателей. Сотрудничество научных библиотек в приграничных районах не только обогащает образовательный процесс, но и способствует развитию регионов.

В статье рассматривается понятие профессиональной компетентности бакалавра профиля «Прикладная информатика в дизайне». Для наполнения содержания компонентов профессиональной компетентности выпускника рассмотрены требования работодателей к специалистам в области компьютерного дизайна: графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер, объединенные в соответствии с компонентным составом профессиональной компетентности - когнитивным, деятельностным и мотивационным. Проанализирован сайт по поиску работы с описанием вакантных мест на вышеперечисленные должности, и определен уровень конкурентности. Выявлены основные требования работодателей к кандидатам на должность, которые способствуют определению содержания профессиональной компетентности бакалавра профиля «Прикладная информатика в дизайне». Проанализированы вакантные объявления по каждому из выбранных направлений дизайна. Проведенный анализ позволил сформулировать требования к соискателям на должности «графический дизайнер», «веб-дизайнер», «UX/UI-дизайнер» в соответствии с компонентным составом профессиональной компетентности. Выявленные требования могут послужить инструментом для оценки уровня сформированности профессиональной компетентности выпускников по направлению подготовки «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в дизайне».

Работа посвящена практической реализации принципа Парето в процессе языковой подготовки студентов нелингвистических специальностей вуза. Суть правила 80/20 заключается в том, что в обучении иностранному языку, как и в другой сфере, существует определенный набор наиболее значимых теоретических аспектов, которые обеспечивают максимальную практическую ценность для повседневного общения. На начальном этапе следует исключить избыточную сложность, необходимо знать и уметь правильно и быстро пользоваться именно той частью изучаемого иностранного языка, которая используется в реальных жизненных ситуациях. Благодаря организации процесса обучения на базе учебного курса, в основу которого легло правило 80/20, внимание концентрируется на прямом восприятии информации, формируется осознанный подход обучающихся к своим учебным действиям, готовность к полноценному и продуктивному общению на иностранном языке с учетом его культурных особенностей. Важными преимуществами разработанного учебного курса являются фокус на практическом использовании языка, приобретение полезного опыта общения с «нейтив спикерами». Знания, полученные с помощью этого метода, становятся ценным активом и помогают справиться с любыми коммуникативными задачами на иностранном языке. Проведенная экспериментальная работа подтвердила, что студенты, процесс обучения которых был организован на базе принципа Парето, достигают значительных результатов в изучении иностранного языка быстрее, чем при традиционных методах обучения.

В статье обосновывается идея необходимости опережающей профессиональной подготовки курсантов современного военного вуза для выполнения требований к информационной компетентности офицера в период изменения военно-профессиональной деятельности под воздействием информатизации. Раскрывается сущность информационной перспективы в контексте информатизации военно-профессиональной деятельности с учетом перспективных требований к информационной компетентности офицера, представляющей собой результат профессионального и личностного развития, интегральную характеристику личности, предопределяющую его потенциальную способность и психологическую готовность осваивать, применять и конструировать оптимальные способы решения профессиональных задач, отвечающие технологическим стандартам информационной перспективы военно-профессиональной деятельности. Охарактеризовано новое содержание компонентов информационной компетентности, ориентированное на информационную перспективу военно-профессиональной деятельности, обеспечивающее научное исследование и управление процессом формирования информационной компетентности на практике. Представлено авторское понимание структуры информационной компетентности офицера в совокупности операционального (совокупность информационных технологий, которыми владеет офицер), субъектного (отношение и активность в информатизации военно-профессиональной деятельности), аксиологического (степень освоения офицером устанавливающихся в информационной перспективе ценностей, норм и передовых образцов информационной культуры Вооруженных Сил) и рефлексивного (устойчивые психологические состояния, возникающие на основе рефлексии опыта и прогнозирования собственных профессиональных возможностей в информационной перспективе военно-профессиональной деятельности) компонентов. Процесс формирования информационной компетентности курсанта показан как последовательная смена этапов решения опережающей профессиональной задачи и достижения ожидаемых результатов профессионально-личностного развития: этапа проблематизации, этапа моделирования, этапа решения и рефлексивного этапа. Представленные содержание, формы и методы работы, организующие процесс формирования информационной компетентности курсантов, призваны обеспечить его целостность и результативность.

Статья поднимает вопрос обучения иностранных граждан русскому языку как иностранному в вузах России. В исследовании определяются цели и задачи обучения русскому языку как иностранному, обозначаются наиболее распространенные методики, применяемые на занятиях. Подчеркивается, что в последнее время возросло значение текстообразующего подхода при обучении иностранных граждан русскому языку. Утверждается важная роль текста в процессе обучения русскому языку как иностранному. Отмечается, что текстообразующий подход выделяет текст как основную единицу обучения, что работа с текстом способствует формированию и развитию навыков всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), а также развивает грамматические навыки, повышает мотивацию обучения. Анализируются интерпретации понятия «текст», определяется роль текста в системе обучения русскому языку как иностранному. Большое внимание уделяется исследованию работы с научными и профессионально ориентированными текстами, что обусловлено особой направленностью названных типов текстов, способствующих формированию теоретической базы понятий, интеграции значения всех языковых единиц, развитию творческих и познавательных способностей иностранных обучающихся. Приводится пример комплексной работы с профессионально ориентированным текстом. Систематизируются основные виды заданий, выполняемых при работе с текстом. Резюмируется, что работа с текстом формирует общепрофессиональные и универсальные компетенции, способствует выработке использования профессионально значимой лексики и терминологии в процессе коммуникации.

Эпистолярное наследие выдающегося педагога-просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (1848-1930) представляет собой уникальное явление в культуре чувашского народа. В нем определенным способом выражается образ многогранной личности И. Я. Яковлева, более полувека неустанно работавшего на ниве просвещения и школьного образования сородичей. Особый исследовательский интерес среди множества писем И. Я. Яковлева вызывают строки, связанные с жизнью его собственной семьи. Изучение эпистолярного наследия И. Я. Яковлева показало, что семья имела огромное значение в его жизни. Он всегда стремился создавать и сохранять в семье атмосферу человеческих отношений, основанных, прежде всего, на духовно-нравственных добродетелях. Показательными в этой связи являются письма И. Я. Яковлева своему старшему сыну Алексею Ивановичу Яковлеву (1878-1952). На основе анализа писем педагога-просветителя А. И. Яковлеву раскрывается в некотором роде характер взаимоотношений взрослых и детей в семье, выделяется мир ценностей, лежащих в основе ее жизнедеятельности. К таковым можно отнести отношения взаимной любви и уважения родителей и детей, доброту и чуткость к окружающим людям, ответственность и заботу о близких, благодарность за счастье быть частью большой семьи, бесценные часы совместного семейного общения.

Изменения в системе высшего образования предполагают переориентацию учебного процесса на формирование у студентов компетенций, нацеленных на социальный заказ общества и государства. Существенная роль среди этих компетенций отводится выработке когнитивных способностей. Традиционное обучение предполагало развитие этих навыков через текст, что не совсем приемлемо для нынешнего поколения студентов, которые читают заметно меньше своих предшественников. В связи с этим, целью данного исследования стал выбор наиболее эффективных средств, способствующих развитию памяти, внимания, речи, логики мышления. Авторы статьи на примере исторических дисциплин пришли к выводу, что важным инструментом развития когнитивных способностей на современном этапе является рабочая тетрадь. Она позволяет структурировать и расширять полученные знания по предмету, тренировать различные виды памяти, осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию имеющейся информации, осуществлять контроль и самоконтроль за ходом обучения студентов конкретному учебному курсу. Разнообразный формат предлагаемых заданий, нестандартных задач, творческих проектов делает рабочую тетрадь универсальным средством развития когнитивных способностей, повышения эффективности обучения в преподавании дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Издательский дом Среда

- Регион

- Россия, Чебоксары

- Почтовый адрес

- Гражданская ул., 75

- Юр. адрес

- Гражданская ул., 75

- ФИО

- Яковлев Алексей Валентинович (Руководитель)

- E-mail адрес

- info@phsreda.com

- Контактный телефон

- +7 (835) 2655731