Висмутовые комплексы порфиринов представляют интерес для ИК-люминесцентной диагностики рака, поскольку обнаружены довольно интенсивные эмиссионные полосы в диапазоне 800–920 нм. В связи с пандемией COVID-19 соединения висмута представляют также интерес и в лечении коронавирусной инфекции. Синтезированы висмутовые комплексы порфиринов различной пространственной конфигурации и исследован ряд их спектрально-оптических свойств. Было оценено влияние различных заместителей на спектральные характеристики методами исследования электронных спектров поглощения, спектров люминесценции, ИК-, 1H ЯМР-спектроскопии.

Bismuth porphyrins complexes are of interest for IR luminescence cancer diagnostics, since rather intense emission bands in the 800–920 nm range have been found. In connection with the COVID-19 pandemic, bismuth compounds are also of interest in the treatment of coronavirus infection. Due to the Covid-19 pandemic in 2020, bismuth compounds are of particular interest in the treatment of coronavirus infection. These complexes are also of significant interest for IR-luminescent diagnostics of cancer, since strong emission bands in the range of 800–950 nm were found. Bismuth porphyrins complexes of various spatial configurations were synthesized and their spectral-optical properties were investigated. The influence of various substituents on the spectral characteristics was evaluated by electronic absorption spectra, luminescence spectra, IR-, 1H NMR-spectroscopy.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Физика

- eLIBRARY ID

- 44446797

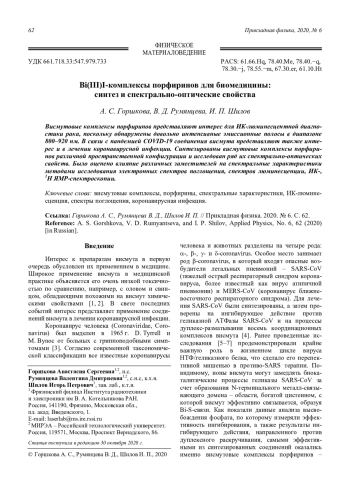

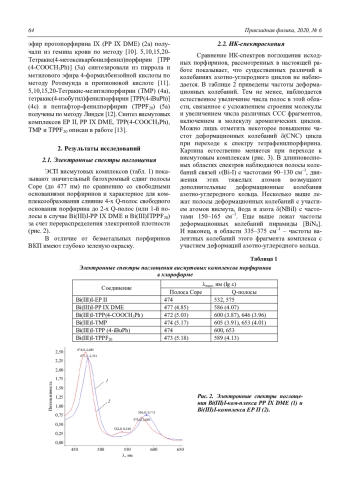

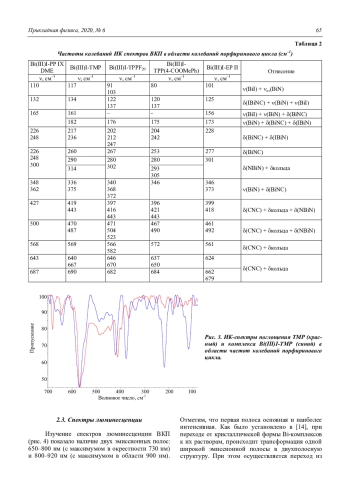

1. Сравнительные исследования ЭСП висмутовых комплексов порфиринов показывают значительный батохромный сдвиг полосы Соре (до 477 нм) по сравнению со свободными основаниями порфиринов. 2. В ИК-спектрах при координации иона висмута с порфириновыми макроциклами появляются полосы колебаний с участием связей висмут–йод и висмут–азот в длинноволновых областях спектров. 3. Изучение спектров люминесценции показало, что Bi-комплексы в различных органических растворах имеют двухполосную структуру, причем основная и наиболее интенсивная полоса находится в диапазоне 650–800 нм. Вторая же наблюдаемая у ВКП эмиссионная полоса (800– 920 нм) делает возможным использование данных комплексов для целей люминесцентной диагностики рака.

Список литературы

1. Юхин Ю. М., Михайлов Ю. И. Химия висмутовых соединений и материалов. – СО РАН. Новосибирск. 2001.

2. Горшкова А. С., Румянцева В. Д., Миронов А. Ф. // Тонкие химические технологии. 2018. Т. 13. № 2. С. 5.

3. Респираторная медицина в 3-х томах. Т. 2 / под ред. Чучалина А. Г. – М.: Литтерра, 2017.

4. Yang N., Tanner J.A., Wang Z., Huang J., Zheng B., Zhu N., Sun H. // Chem. Commun. 2007. P. 4413.

5. Tanner J. A., Zheng B. J., Zhou J., Watt R. M., Jiang J. Q., Wong K. L., Lin Y. P., Lu L. Y., He M. L., Kung H. F., Kesel A. J., Huang J. D. // J. Chem. Biol. 2005. Vol. 12. P. 303.

6. Bernini A., Spiga O., Venditti V., Prischi F., Bracci L., Huang J. D., Tanner J. A., Niccolai N. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006. Vol. 343. № 4. P. 1101.

7. Tanner J. A., Watt R. M., Chai Y. B., Lu L. Y., Lin M. C., Peiris J. S., Poon L. L., Kung H. F., Huang J. D. // J. Biol. Chem. 2003. Vol. 278. P. 39578.

8. Ivanov A. V., Rumyantseva V. D., Shchamkhalov K. S., Shilov I. P. // Laser Phys. 2010. Vol. 20. № 12. P. 2056.

9. Fischer H., Orth H. Die Chemie des Pyrrols. Band II. Haelfte 1. 1938.

10. Smith K. M. Porphyrins and metalloporphyrins. – Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York, 1975.

11. Койфман О. И., Семейкин А. С., Березин Б. Д. В кн.: Порфирины: Структура, свойства, синтез / Под ред. Ениколопяна Н. С. – М.: Наука, 1985.

12. Lindsey J. S., Schreiman I. C., Hsu H. C., Kearney P. C., Marquerettaz A. M. // J. Org. Chem. 1987. Vol. 52. P. 827.

13. Ageeva T. A., Golubev D. V., Gorhkova A. S., Ionov A. M., Koifman O. I., Mozhchil R. N., Rumyantseva V. D., Sigov A. S., Fomichev V. V. // Macroheterocycles. 2018. Vol. 11. № 2. P. 155.

14. Wagner B., Dehnhardt N., Schmid M., Klein B. P., Ruppenthal L., Müller P., Zugermeier M., Gottfried J. M., Lippert S., Halbich M.-U., Rahimi-Iman A., Heine J. // J. Phys. Chem. C. 2016. Vol. 120. № 49. P. 28363.

1. Yu. M. Yukhin and Yu. I. Mikhailov, Chemistry of bismuth compounds and materials (SB RAS. Novosibirsk, 2001) [in Russian].

2. A. S. Gorshkova, V. D. Rumyantseva, and A. F. Mironov, Fine Chemical Technologies 13, 5 (2018) [in Russian].

3. Respiratory medicine in 3 volumes. Vol. 2. Ed. A.G. Chuchalin (Litterra, Moscow, 2017) [in Russian].

4. N. Yang, J.A. Tanner, Z. Wang, J. Huang, B. Zheng, N. Zhu, and H. Sun, Chem. Commun. 4413 (2007).

5. J. A. Tanner, B. J. Zheng, J. Zhou, R. M. Watt, J. Q. Jiang, K. L. Wong, Y. P. Lin, L.Y. Lu, M. L. He, H. F. Kung, A. J. Kesel, and J. D. Huang, J. Chem. Biol. 12, 303 (2005).

6. A. Bernini, O. Spiga, V. Venditti, F. Prischi, L. Bracci, J. D. Huang, J. A. Tanner, and N. Niccolai, Biochem. Biophys. Res. Commun. 343, 1101 (2006).

7. J. A. Tanner, R. M. Watt, Y. B. Chai, L. Y. Lu, M. C. Lin, J. S. Peiris, L. L. Poon, H. F. Kung, and J. D. Huang, J. Biol. Chem. 278, 39578 (2003).

8. A. V. Ivanov, V. D. Rumyantseva, K. S. Shchamkhalov, and I. P. Shilov, Laser Phys. 20, 2056 (2010).

9. H. Fischer and H. Orth. Die Chemie des Pyrrols. Band II. Haelfte 1. (1938).

10. K. M. Smith. Porphyrins and metalloporphyrins (Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York, 1975).

11. O. I. Koifman, A. S. Semeikin, and B. D. Berezin. In the book: Porphyrins: Structure, properties, synthesis. Ed. N.S. Enikolopyan (Nauka, Moscow, 1985) [in Russian].

12. J. S. Lindsey, I. C. Schreiman, H. C. Hsu, P. C. Kearney, and A.M . Marquerettaz, J. Org. Chem. 52, 827 (1987).

13. T. A. Ageeva, D. V. Golubev, A. S. Gorhkova, A. M. Ionov, O. I. Koifman, R. N. Mozhchil, V. D. Rumyantseva, A. S. Sigov, and V. V. Fomichev, Macroheterocycles 11, 155 (2018).

14. B. Wagner, N. Dehnhardt, M. Schmid, B. P. Klein, L. Ruppenthal, P. Müller, M. Zugermeier, J. M. Gottfried, S. Lippert, M.-U. Halbich, A. Rahimi-Iman, and J. Heine, J. Phys. Chem. C. 120, 28363 (2016).

Выпуск

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Панов В. А., Печеркин В. Я., Василяк Л. М., Ветчинин С. П. Влияние полярности электродов на развитие пробоя в проводящей воде с микропузырь-ками воздуха 5

Бакшт Ф. Г., Лапшин В. Ф. Трансформация радиального профиля концентрации электронов в плазме импульсно-периодического разряда высокого давления в цезии 10

Богданов А. А., Гавриш С. В., Коваль В. В., Марциновский А. М., Столяров И. И. Особенности сильноточного цезиевого импульсно-периодического разряда как источни-ка видимого излучения 16

Железнов Ю. А., Хомич В. Ю. Система регистрации оптических и рентгеновских спектров и объектов излучения, гене-рируемого в плазменных каналах оптического пробоя в бесселевых пучках 23

Куриленков Ю. К., Тараканов В. П. О выпуске и запирании флуоресцентной линии K железа самоорганизованной межэлек-тродной средой наносекундного вакуумного разряда 28

Наумова И. К., Титов В. А., Хлюстова А. В., Сироткин Н. А. Плазмохимическая обработка воды для повышения всхожести семян ярового ячменя Hordeum vulgare 34

Скрябин А. С., Павлов А. В., Телех В. Д., Картова А. М. Электровзрывное разрушение сборки из параллельных металлических проволочек с раз-ной проводимостью 40

Фролова Ю. Л., Надирадзе А. Б., Ловцов А. С., Томилин Д. А. Влияние давления фонового газа на параметры струи стационарного плазменного двига-теля 45

ФОТОЭЛЕКТРОНИКА

Климанов Е. А. Влияние газовой среды на диффузию термодоноров в кремнии 51

Кульчицкий Н. А. Анализ параметров атомных и молекулярных пучков в установках молекулярно-лучевой эпитаксии 55

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Горшкова А. С., Румянцева В. Д., Шилов И. П. Bi(III)I-комплексы порфиринов для биомедицины: синтез и спектрально-оптические свойства 62

Самойленков С. В., Щербаков В. И. Оптимальная толщина изоляционного слоя для обеспечения максимального теплопере-носа при охлаждении металлической поверхности жидким азотом 68

Жабин Г. А., Иваненко И. П. Долговечность молекулярно-напыленных оксидных катодов в циклотронных защитных устройствах 73

ИНФОРМАЦИЯ

Сводный перечень статей, опубликованных в журнале «Прикладная физика» в 2020 г. 80 XLVIII Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу 87

Правила для авторов 91

C O N T E N T S

PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS

V. A. Panov, V. Ya. Pecherkin, L. M. Vasilyak, and S. P. Vetchinin Electrodes polarity effect on the development of breakdown in conductive water with air mi-crobubbles 5

F. G. Baksht and V. F. Lapshin Transformation of radial profile of electron concentration in plasma of the pulse-periodic high pressure caesium discharge 10

A. A. Bogdanov, S. V. Gavrish, V. V. Koval’, A. M. Martsinovsky, and I. I. Stolyarov Features of a high-current cesium repetitively pulsed discharge as a source of visible radiation 16

Yu. A. Zheleznov and V. Yu. Khomich System for registration of optical and X-ray spectra and images of radiation generated in optical breakdown plasma channels in Bessel beams 23

Yu. K. Kurilenkov and V. P. Tarakanov On release and trapping of the Kα-Fe line by the interelectrode medium of nanosecond vacuum discharge 28

I. K. Naumova, V. A. Titov, A. V. Khlyustova, and N. A. Sirotkin Plasma chemical treatment of water to enhance the germination of Hordeum vulgare spring bar-ley seeds 34

A. S. Skriabin, A. V. Pavlov, V. D. Telekh, and A. M. Kartova Electric explosive destruction of assembly of parallel metall wires with different conductivity 40

Y. L. Frolova, A. B. Nadiradze, A. S. Lovtsov, and D. A. Tomilin Background pressure effect on the parameters of a stationary plasma thruster plume 45

PHOTOELECTRONICS

E. A. Klimanov The influence of the gas environment on the diffusion of thermodonor in silicon 51

N. A. Kulchitsky Analysis of parameters atomic and molecular beams in molecular beam epitaxy systems 55

PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS

A. S. Gorshkova, V. D. Rumyantseva, and I. P. Shilov Bi(III)I-porphyrins complexes for biomedicine: synthesis and spectral-optical properties 62

S. V. Samoilenkov and V. I. Shcherbakov The optimal thickness of insulation layer for the most efficient heat transfer from metal surface to liquid nitrogen 68

G. A. Zhabin and I. P. Ivanenko Durability of molecular sputter-deposited oxide cathodes in cyclotron protective devices 73

INFORMATION

The summary list of the articles published in Applied Physics (Prikladnaya Fizika) in 2020 80 XLVIII International Zvenigorod Conference on Plasma Physics and Controlled Thermonuclear Fusion 87

Rules for authors 91

Другие статьи выпуска

Представлены результаты исследования долговечности молекулярно-напыленных оксидных катодов в циклотронных защитных устройствах. Методами атомно-силовой микроскопии исследована морфология эмиссионной поверхности напыленного катода. Приведены эмиссионные характеристики катодов и графики зависимости срока службы от температуры и плотности тока. С применением растровой электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии показано влияние предельных параметров работы катода на морфологию и состав поверхности.

В работе изучены особенности теплопереноса от металлической поверхности в жидкий азот через слой изоляции (например, полиимидного слоя) и границу её раздела с жидким азотом. Определены экспериментально и обоснованы теоретически оптимальные условия, отвечающие максимальному теплопереносу. Особенность процесса теплопереноса в системе «жидкий азот – слой изоляции – твердое тело» заключается в возможности пленочного кипения азота и низкой теплопроводности изоляторов на основе полимеров. Задача является практически значимой в криогенной технике, в частности, для оптимизации условий применения сверхпроводников в практических изделиях: токоограничивающих устройствах, кабелях, трансформаторах, двигателях и магнитах. Результаты работы могут оказаться полезны в других криогенных системах, где необходимо обеспечение эффективного охлаждения металлической поверхности жидким азотом.

Представлена реализация конструктивно простого и достаточно универсального метода определения интенсивностей атомных и молекулярных пучков, основанного на регистрации величины малоуглового рассеяния электронов, возникающего при взаимодействии узкого электронного луча с атомами испаряемого вещества.

Показано, что при высокотемпературной термообработке (1150 оС) кремния, выращенного методом бестигельной зонной плавки с низким содержанием кислорода (Fz-Si) наблюдается значительное различие в профилях распределения термодоноров в зависимости от газовой среды в реакторе. Оценка коэффициентов диффузии из профилей распределения термодоноров дает значительно большие значения коэффициента при обработке в кислороде по сравнению с обработкой в аргоне.

Предложено объяснение данного эффекта различием в точечных дефектах, преобладаюших при термообработке: вакансий при обработке в аргоне и межузельных атомов при обработке в кислороде. Вакансии служат эффективными ловушками для термодоноров, которыми являются межузельные атомы примесей, и снижают их наблюдаемый коэффициент диффузии.

Рассмотрены вопросы влияния давления фонового газа вакуумной камеры на параметры плазменных струй стационарных плазменных двигателей. Приведены результаты обработки экспериментальных данных по ослаблению потока ионов струи за счет процессов резонансной перезарядки на частицах фонового газа, а также по содержанию образующихся при этом ионов перезарядки, применительно к высокоимпульсному двигателю мощностью 2,3 кВт. Измерения параметров струи проводили в диапазоне давления от 1 до 5 мПа (по ксенону). Определено ослабление потока ускоренных ионов струи и содержание ионов перезарядки. Получены угловые характеристики ионов струи при различных значениях давления. Показано, что давление в вакуумной камере оказывает значительное влияние не только на распространение струи, но и на процессы формирования струи в самом двигателе.

Представлены результаты исследования процессов, имеющих место при электрическом взрыве двух соединенных параллельно металлических проволочек. Экспериментальной моделью служили проволочные сборки из никеля и титана длиной 9–10 см с эквивалентным сопротивлением 0,6–1,3 Ом. Ввод энергии осуществлялся от ёмкостного накопителя с помощью тиратронного коммутатора. Характерные значения амплитуды тока составляли 0,9–1,2 кA, что вызывало появление термоупругих волн, разрушающих проводник. Интегральные и шлирен-фотографии процесса взрыва позволили установить особенности внутренней структуры генерируемых взрывом течений, включая формирование ячеистой структуры за счет взаимодействующих ударных волн. В продуктах разрушения проволочных сборок были обнаружены металлические частицы с характерным размером 0,1–30 мкм.

В статье представлены результаты плазмохимической обработки воды и исследования ее влияния на всхожесть семян ярового ячменя, а также на динамику начального роста растений. Водопроводную воду обрабатывали диафрагменным разрядом переменного тока при амплитудных значениях напряжения 4 кВ и тока разряда 50 мА. Получены осциллограммы тока и напряжения на электродах, спектры излучения плазмы. Измерены значения удельной электропроводности воды, значения рН, концентрации нитрит- и нитрат-ионов, а также пероксида водорода в обработанной воде. Показано, что использование воды после плазмохимической обработки приводит к повышению всхожести семян и ускорению развития растений на ранних стадиях.

Ранее обсуждался эффект частичного «запирания» и вспышек рентгеновского излучения (РИ) с энергией меньше или порядка K–Pd в плотной межэлектродной полидисперсной среде наносекундного вакуумного разряда (НВР) с анодом из Pd трубок. В данной работе представлен и моделируется эксперимент в НВР с анодом из железа, где наблюдается как выпуск, так и запирание РИ межэлектродной средой квантов K–Fe, энергия которых более чем в три раза меньше, чем в палладии. Это говорит в пользу того, что нужная энергия жёстких квантов во вспышках РИ, близкая к линии K, может быть получена выбором материала анода.

Разработана четырехканальная схема эксперимента по регистрации оптических и рентгеновских спектров и изображений излучения, генерируемого в плазменных каналах оптического пробоя в бесселевых пучках, получаемых при фокусировке электромагнитного излучения коноидными системами фокусировки типа аксикон.

Выполнены исследования цезиевого импульсно-периодического разряда в широком диапазоне его параметров на двух лампах с горелками одного диаметра (5 мм), но с разным межэлектродным расстоянием (55 и 22 мм). Обнаружено, что такое уменьшение длины столба плазмы приводит к существенному изменению свойств разряда. На более длинной горелке при повышении давления контракция столба разряда происходит с локализацией плазменного шнура у стенки разрядной трубки, и при дальнейшем увеличении давления наблюдается значительное возрастание светоотдачи. На короткой горелке контракция происходит при меньших давлениях (удельных мощностях) с локализацией плазменного шнура по оси трубки, и не наблюдается увеличения светоотдачи с последующим ростом давления.

Сформулирована математическая модель импульсно-периодического разряда высокого давления в парах цезия на основе уравнений радиационной газодинамики. Выполнено исследование динамики формирования радиального распределения электронов в плазме разряда. Показано, что в разряде возможна реализация двух видов радиальных профилей концентрации электронов. В случае относительно небольших токов, когда плазма разряда частично ионизована, концентрация электронов имеет максимальное значение на оси разряда и убывает вдоль радиуса. При возрастании тока, после достижения высокой степени ионизации плазмы на оси разряда, характер распределения электронов резко изменяется: концентрация электронов теперь возрастает вдоль радиуса трубки, достигая максимума на периферии разряда. Показано, что перестройка радиальных профилей концентрации электронов происходит в момент, когда теплоёмкость плазмы на оси достигает минимума. Рассчитана зависимость значения температуры, соответствующей моменту перестройки, от давления плазмы в трубке.

Экспериментально исследовано влияние полярности электродов с геометрией «острие–штырь» на развитие импульсного электрического разряда в воде с удельной электропроводностью (90 10) мкСм/см с воздушными микропузырьками и без них. Обнаружено, что начальная инициация плазменного канала на аноде в воде происходит вблизи контакта металл-жидкость-изоляция для всех исследуемых геометрий анода. В присутствии пузырьков при повышенном напряжении развитие плазменных каналов после инициации происходит в противоположную от разрядного промежутка сторону вдоль изолированной поверхности электродов. При наличии пузырьков снижается амплитуда напряжения пробоя, уменьшается время задержки инициирования и общее время развития пробоя каналом, развивающимся с острийного анода. При повышении амплитуды напряжения развитие замыкающего канала происходит с катода вне зависимости от его геометрии.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АО "НПО "ОРИОН"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- Юр. адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- ФИО

- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- orion@orion-ir.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 3749400