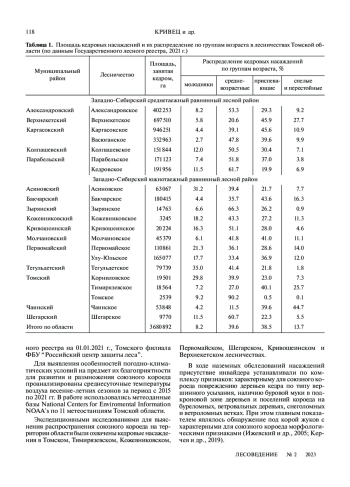

Приведены результаты исследований впервые наблюдаемой в Сибири вспышки массового размножения нового инвазивного вредителя кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) – союзного короеда (Ips amitinus (Eichh.)). Исследования проведены в юго-восточной части Западной Сибири, на территории Томской области, в поврежденных чужеродным короедом припоселковых кедровниках. Показано, что возникновение вспышки спровоцировано благоприятными погодными условиями последних десятилетий и обилием в экосистемах–реципиентах инвазии деревьев, ослабленных по разным причинам, среди которых важное значения имела вспышка численности сибирского шелкопряда в 2016–2018 гг. Выявлены особенности популяционной динамики союзного короеда в новых местообитаниях по сравнению с первичным ареалом в Европе: повышение уровня численности популяций, сужение трофической специализации вплоть до региональной монофагии, снижение роли межвидовой конкуренции за счет вытеснения инвайдером местных видов стволовых дендрофагов, одновременное существование очагов размножения в разных фазах развития и связь их характеристик с породным составом насаждений и факторами ослабления. Предложена и реализована на уровне лесничеств оригинальная методика оценки риска распространения вспышки размножения союзного короеда на территории Томской области при воздействии комплекса факторов, способствующих повышению его численности

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

Союзный короед Ips amitinus (Eichh.) (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) – представитель фауны центрально-европейских горных хвойных лесов, к настоящему времени широко распространившийся во многих странах Европы (Jeger et al., 2017). В первичном ареале этот вид не имеет экономического значения, в качестве очага его массового размножения до недавнего времени указаны лишь 25 га насаждений кедра европейского (Pinus cembra L.) в альпийском регионе Словении (Jurc, Bojović, 2006)

Список литературы

1. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57.

2. Берриман А. Защита леса от насекомых-вредителей / Пер. с англ. В.Г. Долгополова. М.: Агропромиздат, 1990. 288 с.

3. Бисирова Э.М., Керчев И.А. Оценка состояния кедра сибирского в очагах массового размножения союзного короеда - нового инвазионного вредителя в Сибири // Дендробионтные беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах. IX Чтения памяти О.А. Катаева, Санкт-Петербург, 24-27 ноября 2020 г. СПб: СПбГЛТУ, 2020. С. 82-83. EDN: FESQBV

4. Евсеева Н.C. География Томской области (Природные условия и ресурсы). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 223 с. EDN: VWGKWN

5. Волкова Е.С., Кривец С.А., Мельник М.А. Районирование Томской области по опасности распространения уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandf.) – нового вредителя пихты сибирской // География и природные ресурсы. 2013. № 3. С. 41–49.

6. Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Тула: Гриф и К., 2005. 220 с.

7. Исаев А.С., Хлебопрос Р.Г., Недорезов Л.В., Кондаков Ю.П., Киселев В.В. Динамика численности лесных насекомых. Новосибирск: Наука, 1984. 224 с.

8. Исаев А.С., Пальникова Е.Н., Суховольский В.Г., Тарасова О.В. Динамика численности лесных насекомых-филлофагов: модели и прогнозы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. 262 с.

9. Керчев И.А., Кривец С.А. Состав и численность обитающих совместно с уссурийским полиграфом ксилофильных консортов пихты сибирской в Томской области // Экологические и экономические последствия инвазий дендрофильных насекомых: Мат. Всеросс. конф., Красноярск, 25–27 сентября 2012 г. Красноярск: ИЛ СО РАН, 2012. С. 57–59.

10. Керчев И.А., Мандельштам М.Ю., Кривец C.А., Илинский Ю.Ю. Союзный короед Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) – новый чужеродный вид в Западной Сибири // Энтомологическое обозрение. 2019. Т. 98. № 3. С. 592–599. EDN: FJEWNP

11. Керчев И.А., Кривец С.А., Бисирова Э.М., Смирнов Н.А. Распространение союзного короеда Ips amitinus (Eichhoff, 1872) в Западной Сибири // Российский журнал биологических инвазий. 2021. № 4. С. 77–84. EDN: OMIBJV

12. Керчев И.А., Кривец С.А., Бабенко А.С., Кривошеина М.Г., Смирнов Н.А., Целих Е.В. Материалы по фауне и биологии насекомых-энтомофагов союзного короеда Ips amitinus (Eichh.) (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) в Западной Сибири // Энтомологическое обозрение. 2022. Т. 101. № 2. С. 252–270. EDN: HJUWLL

13. Кривец С.А., Бисирова Э.М., Демидко Д.А. Виталитетная структура древостоев кедра сибирского Pinus sibirica Du Tour на юго-востоке Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313. С. 225–231. EDN: JUYSNF

14. Кривец С.А., Керчев И.А. Защита кедровых лесов Сибири от союзного короеда: мифы и реальность // Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике: Мат-лы Третьей Всеросс. конф. с международным участием, Москва, 11-15 апреля 2022 г. Москва-Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2022. С. 87-88. EDN: TERMAG

15. Лесной план Томской области на 2019-2028 годы, утвержденный распоряжением губернатора Томской области от 18 февраля 2019 г. № 40-р.

16. Мандельштам М.Ю., Селиховкин А.В. Короеды Северо-Запада России (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae): история изучения, состав и генезис фауны // Энтомологическое обозрение. 2020. Т. 99. № 3. С. 631–665. EDN: SJTGTA

17. Методические рекомендации по нормированию труда на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Утверждены ФГБУ “НИИ ТСС” Минтруда России 07.03.2014, № 006, шифр 13.01.06. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 308907/ 576245b522294624269f6888e590b4a30abd1038.

18. Мозолевская Е.Г., Катаев О.А., Соколова Э.С. Методы лесопатологического обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 152 с.

19. Орлов А.И. Экспертные оценки: учебное пособие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 31 с.

20. Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047. https://base.garant.ru/75037636.

21. Технология мониторинга пихтовых лесов в зоне инвазии уссурийского полиграфа в Сибири / C.А. Кривец, Э.М. Бисирова, Е.С. Волкова, И.А. Керчев, М.А. Мельник и др. Методическое пособие. Томск: УМИУМ, 2018. 74 с. EDN: JDCFCK

22. Чмыр А.Ф., Маркова И.А., Сеннов С.Н. Методология лесоводственных исследований: учебное пособие. СПб.: ЛТА, 2001. 96 с.

23. Holuša J., Lucášová K., Grodzki W., Kula E., Matoušek P. Is Ips amitinus (Coleoptera: Curculionidae) abundant in wide range of altitudes? // Acta Zoologica Bulgarica. 2012. V. 64. P. 219–228. EDN: SSCDHB

24. https://tomsk.rcfh.ru/presscenter/novosti/opasnyy-vreditel-kedrovikh-lesov-sibiri.

25. Jurc M., Bojović S. Bark beetle outbreaks during the last decade with special regard to the eight-toothed bark beetle (Ips amitinus Eichh.) outbreak in the Alpine region of Slovenia. // Proceedings of the IUFRO (WP7.03.10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, September 12-16, 2004. Biotic Damage in Forests (ed. by G. Csyka, A. Hirka and A. Koltay). Hungarian Forest Research Institute, Hungary. 2006. P. 85-95.

26. Jeger M., Bragard C., Caffier D., Candresse T., Chatzivassiliou E., Dehnen-Schmutz K., Gilioli G., Anton J., Miret J., MacLeod A., Navajas Navarro M., Niere B., Parnell S., Potting R., Rafoss T., Rossi V., Urek G., Van Bruggen A., Van der Werf W., West J., Winter S., Kertesz V., Aukhojee M., and J.C. Gregoire. Pest categorisation of Ips amitinus // EFSA Journal. 2017. V. 15. № 11. P. 1–26.

27. Koponen M. Distribution of Ips amitinus (Coleoptera, Scolytidae) in Finland in 1974–1979 // Notulae Entomologicae. 1980. V. 60. P. 223–225.

28. Musolin D.L., Kirichenko N.I., Karpun N.N., Aksenenko E.V., Golub V.B., Kerchev I.A., Mandelshtam M.Y., Vasaitis R., Volkovitsh M.G., Zhuravleva E.N., Selikhovkin A.V. Invasive insect pests of forests and urban trees in Russia: origin, pathways, damage, and management // Forests. 2022. V. 13. P. 1–60. EDN: ZZLVRX

29. Witrylak M. Studies of the biology, ecology, phenology, and economic importance of Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) in experimental forest of Krynica (Beskid Sadecki, southern Poland) // Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. 2008. № 1. 75–92.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Представлен обзор публикаций, посвященных взаимоотношениям насекомых-филлофагов и лесных сообществ в современной экологической обстановке, когда происходящие изменения климата, проявляющиеся прежде всего в повышении температуры воздуха и изменении количества и распределения осадков, действуют на все процессы в природных сообществах. Наблюдаются изменения ареалов многих видов растений и животных – в северном направлении и вверх по высоте над уровнем моря. Весенние фенофазы наступают раньше, осенние – позже, удлиняется вегетационный период и увеличивается биомасса наземных растений. Подобные явления, вместе с изменениями климатических параметров, влияют на растительноядных животных, к которым относятся и насекомые с разной пищевой специализацией и различными жизненными циклами. По-прежнему, несмотря на возрастающее число наблюдений в разных частях Земли, остается много неясного в том, как функционируют отдельные виды растений и насекомых, их функциональные группы в меняющихся внешних условиях. Подчеркивается, что необходимо продолжить долгосрочные исследования в конкретных природных условиях для того, чтобы более точно определить реакцию участников взаимодействий на локальные изменения климата и понять, какова должна быть стратегия лесного хозяйства в современной и предполагаемой в будущем ситуации

Модель Морана–Рикера с запаздыванием 1 и 2 года, учитывающая внутрипопуляционные саморегуляторные механизмы, применяется к описанию динамики плотности двух популяций листовертки лиственничной (Zeiraphera griseana). Используются данные о популяциях, обитающих в Швейцарии в локациях Graubunden (the Global Population Dynamics Database: Data set 1525 (Baltensweiler, Fischlin, 1988)) и Oberengadin (Baltensweiler, 1991). Оценки значений параметров моделей находились путем минимизации суммы квадратов отклонений эмпирических и модельных траекторий. Показано, что найденные точечные оценки популяционных параметров удовлетворяют статистическим критериям и располагаются в области квазипериодических колебаний, как правило, соседствуя с другими динамическими режимами. Следовательно, вариация демографических параметров, например, в результате эволюционных процессов или же влияния модифицирующих факторов может привести к смене динамического режима. Чтобы проверить прогностические свойства этих моделей, часть данных была использована для оценок значений параметров, а оставшаяся часть – для сопоставления реальной динамики и модельного прогноза. Как оказалось, качество прогноза существенно зависит от характера динамики в конце обучающей выборки, используемой для оценки параметров. Наилучший прогноз будет получен, если обучающая выборка заканчивается на фазе пика численности. В случае фазы низкой численности прогноз может характеризоваться приемлемой ошибкой, однако характер прогнозируемой динамики может измениться: например, произойдет смещение пика численности. Для Data set 1525 проведено сопоставление точечных оценок, полученных по обучающей выборке разной длины, с динамическими режимами модели Морана–Рикера. Это позволило получить представление об эволюции динамических режимов в популяции листовертки лиственничной и выявить переходы от одних динамических режимов к другим

Работа посвящена обсуждению возможностей описания динамики развития очагов массового размножения лесных насекомых на разных пространственных масштабах. Свойства очагов массового размножения рассмотрены на микропространственном масштабе, где анализируются модели распределения особей по кормовым объектам в границах локальной территории или насаждения, и на макропространственном масштабе, где рассмотрены показатели изъятия фотосинтезирующего аппарата (листьев или хвои) по всей территории очага, включая первичные, вторичные и миграционные очаги. При анализе микропространственного распределения гусениц на деревьях в очагах на разных фазах градации была использована модель распределения особей на кормовых деревьях как фазового перехода второго рода. Макропространственные процессы, происходящие в ходе роста очага, включают, во-первых, рост существующего очага и появление новых связных поврежденных участков леса, во-вторых, появление новых несвязных вторичных очагов. В качестве характеристик очагов массового размножения используются их фрактальная размерность D и характеристики “вязких пальцев” на границе очага. Для расчетов этих характеристик применены данные спутникового зондирования. Предлагаемые подходы могут быть использованы для прогноза развития очагов массового размножения лесных насекомых. При построении и верификации моделей применены данные учетов численности сибирского шелкопряда и заселенности деревьев в очагах его массового размножения, дистанционные данные по площадям и форме очагов в районах Красноярского края в ходе вспышки массового размножения сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv.) в 2015–2019 гг.

Изучена сопряженность динамики численности различных видов лесных насекомых при неравноценных ландшафтных условиях на территории Краснотуранского бора (юг Красноярского края). Сопряженность популяционной динамики указывает на наличие экологического механизма, приводящего к согласованию временных рядов популяционной динамики различных видов в одном местообитании или одного вида в разных местообитаниях. Это означает, что по показателям сопряженности динамики насекомых можно косвенно оценить и влияние различных факторов, воздействующих на эти популяции. Для оценки пространственно-временной синхронизации динамики численности насекомых в различных ландшафтных условиях использованы данные учетов насекомых-филлофагов с 1979 по 2016 гг. Анализ данных многолетних учетов показывает, что даже на достаточно близких расстояниях характеристики динамики численности насекомых-филлофагов различаются как по абсолютным значениям, так и по фазам динамики, хотя периоды циклических колебаний филлофагов в различных урочищах близки. “Память” системы, выражающаяся в порядке авторегрессионной модели динамики численности, для изученных комплексов видов филлофагов достаточно велика: на текущее значение плотности популяций филлофагов оказывают значимое влияние плотности популяций даже за четыре года до учетов. Подобные значения “памяти” приводят к повышению запаса по устойчивости популяций и снижению рисков развития вспышек массового размножения. Близкие к 1 коэффициенты детерминации R2 для моделей динамики филлофагов в урочищах Краснотуранского бора указывают на слабое влияние модифицирующих (в частности, погодных) факторов на динамику численности популяций

Вспышки массового размножения сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv.) в таежных лесах Сибири начинаются с очагов площадями в единицы га и достигают площадей в сотни тысяч га, что ведет к значительным повреждениям лесов. Границы очагов изменяются во времени и пространстве в зависимости от внешних факторов, динамики популяции и состояния кормовых деревьев. Борьбу с вредителем необходимо начинать за 1–2 года до достижения пика плотности популяции насекомого. В связи с этим важно знать предикторы повышения численности вредителя, заблаговременно определять момент начала вспышек и зоны, в пределах которых возникают вспышки. Для оценки необходимых условий возникновения вспышки предлагается метод оценки состояния лесных насаждений по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)

Метод феромонного мониторинга в системе надзора за плотностью вредителей приобрел широкую популярность ввиду его относительной простоты. Целью исследования был анализ степени соответствия результатов феромонного мониторинга и динамики плотности популяции непарного шелкопряда (Lymantria dispar (L.)), а также внешних факторов, влияющих на результаты феромонного мониторинга. Феромонный мониторинг проводили на ареале зауральской популяции в Свердловской области, в двух районах – с высокой плотностью популяции и периодическими вспышками массового размножения и очень низкой плотностью, с отсутствием периодических вспышек массового размножения в течение 10 лет. Параллельно с феромонным мониторингом проводили мониторинг плотности популяции на основании осеннего учета кладок. Результаты многолетнего феромонного мониторинга непарного шелкопряда позволяют прийти к следующим выводам. Основное влияние на уловистость ловушек оказывают погодные условия, в том числе температура воздуха и устойчивость воздушных потоков в период лета самцов. Плотность кладок и коэффициент размножения популяции непарного шелкопряда могут оказывать влияние на результаты феромонного мониторинга, но они не являются определяющими. Делать прогнозы изменения плотности популяции этого вида можно только при детальном феромонном мониторинге с точным фиксированием периода основного лета самцов и на основании поправочных коэффициентов, учитывающих погодные условия. Экономическая целесообразность такого рода работ с целью оценки плотности вредителя и слежения за динамикой численности представляется авторам сомнительной

Для эффективного прогнозирования и управления популяциями вредных лесных насекомых необходимы многолетние исследования. Целью статьи является количественное описание механизмов динамики численности непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) и зеленой дубовой листовертки (Tortrix viridana L.) при их совместном и одновременном массовом размножении. Для этого выполнен сравнительный анализ данных стационарных наблюдений за популяциями насекомых в 1975– 2021 гг. Установлено, что вспышки массового размножения непарного шелкопряда и зеленой дубовой листовертки с образованием комплексных очагов в ослабленных лесостепных порослевых дубравах наблюдаются периодически. Продолжительность массового размножения непарного шелкопряда составляет 10–11 лет, а зеленой дубовой листовертки – около 20 лет. Характерной чертой является постоянная готовность популяций к массовому размножению, численность непарного шелкопряда не стабилизируется на низком уровне и практически не колеблется возле точки равновесия, а сразу начинает увеличиваться. Показаны механизмы, и дана количественная оценка влияния межвидовой конкуренции на динамику популяций. При доминировании в очагах зеленой дубовой листовертки массовое размножение непарного шелкопряда не прекращается, но становится менее интенсивным. Доля популяции непарного шелкопряда в чистых дубовых насаждениях снижается. Вследствие ухудшения условий обитания, повышения смертности гусениц наблюдается медленное нарастание численности и существенно более низкий ее максимальный уровень. Повышается эффективность энтомофагов, популяция непарного шелкопряда не выходит из-под их контроля, поэтому реализуется менее интенсивное массовое размножение. У листовертки, наоборот, биоценотическая регуляция популяции менее эффективна и характеризуется сильной инерционностью. Для зеленой дубовой листовертки характерно образование хронических очагов вследствие увеличения фазы максимума вспышки массового размножения и ее продолжительности в целом. Массовое размножение характеризуется высокой интенсивностью, наблюдается стабилизация популяции на высоком уровне численности. Непарный шелкопряд при одновременном размножении не оказывает на листовертку существенного негативного воздействия

Обобщены и проанализированы данные по видовому составу и динамике вспышек размножения хвое- и листогрызущих вредителей, представляющих опасность для древостоев Архангельской, Ленинградской и Мурманской областей, Республик Карелии и Коми. Показано существенное снижение частоты вспышек размножения отдельных видов хвое- и листогрызущих вредителей, что соответствует тенденциям для некоторых других регионов. У неоднократно дававших вспышки массового размножения в этих районах сосновой пяденицы (Bupalus piniaria (L.)), сосновой совки (Pannolis flammea), лунки серебристой (Phalera bucephala (L.)), античной (Orgyia antiqua (L.)) и ивовой (Leucoma salicis (L.)) волнянок значимого увеличения плотности популяций не наблюдалось 25 и более лет. Увеличение вспышечной активности и расширение ареала вредоносности к северу вероятно для зимней пяденицы (Operophtera brumata (L.)) и ларенции осенней (Epirrita autumnata). Потенциальную опасность представляют серая лиственничная листовертка (Zeiraphera griseana) и еловый пилильщик (Gilpinia hercynia). У этих видов отмечена только одна, но чрезвычайно обширная вспышка размножения. Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr.) и, возможно, обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini (L.)) будут и в дальнейшем играть существенную роль как вредители молодняков. Динамика их вспышек, по-видимому, определяется климатическими изменениями и в неменьшей степени –наличием больших площадей возобновления хвойных. Вероятно увеличение амплитуды колебаний плотности популяций вредителей городских насаждений, в особенности молей-пестрянок (Phyllonorycter isskii, Ph. populifoliella и Ph. apparella ), для которых потепление климата – принципиально важный фактор

В задачах анализа динамики численности лесных насекомых можно выделить два основных направления. Первое связано с теоретическим анализом динамики численности лесных насекомых и посвящено выявлению факторов динамики их численности и причин развития вспышек массового размножения в различных условиях, закономерностям потребления корма насекомыми, описанию структуры многовидовых сообществ, анализу причин миграции видов на новые территории. Второе – практический анализ динамики численности лесных насекомых, сосредоточенное на разработке методов мониторинга популяций вредителей, методов оценок рисков возникновения вспышек, развитии методов борьбы со вспышками лесных насекомых.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14

- Юр. адрес

- 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14

- ФИО

- Лукина Наталья Васильевна (Директор)

- E-mail адрес

- cepfras@cepl.rssi.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 7430016

- Сайт

- http:/cepl.rssi.ru