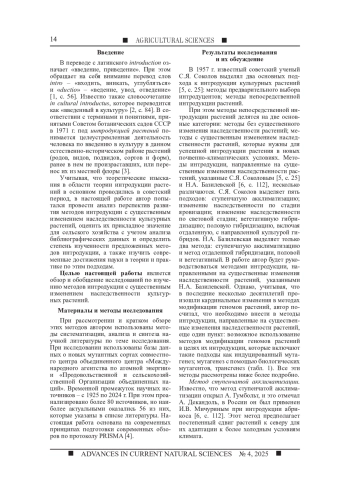

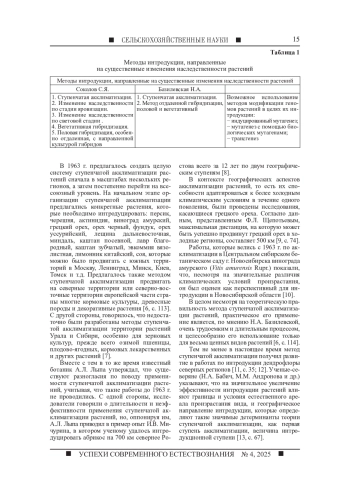

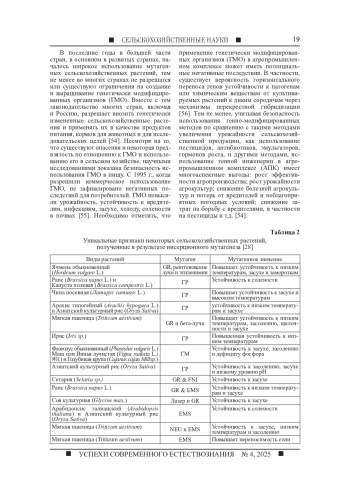

Сегодня существует необходимость подробного рассмотрения методов интродукции с существенным изменением наследственности культурных растений с учетом современных достижений науки. Целью настоящей работы является обзор и обобщение исследований по изучению методов интродукции с существенным изменением наследственности растений. При рассмотрении и кратком обзоре этих методов автором использованы методы систематизации, анализа и синтеза научной литературы. При исследовании использованы базы данных о новых мутантных сортах совместного объединенного центра «Международного агентства по атомной энергии» и «Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций». Временной промежуток научных источников - с 1925 по 2024 г. При этом проанализировано более 80 источников, но наиболее актуальными оказались 56 из них, которые указаны в списке литературы. Известно, что методы с существенным изменением наследственности растений подразделяются на следующие три подхода: метод ступенчатой акклиматизации; методы отдаленной гибридизации; методы модификации геномов растений. Обзор литературы по методу ступенчатой акклиматизации растений показал, что он является весьма длительным процессом и в настоящее время используется для весьма ценных видов растений, а также для дендрофлоры северных регионов. Сегодня метод отдаленной гибридизации на основе подхода получения гаплоидных культур используется для создания новых сортов растений. Учитывая современные достижения науки, автор предлагает включить в методы интродукции с существенным изменением наследственности культурных растений методы модификации геномов растений, которые включают в себя следующие подходы: индуцированный мутагенез, метод использования биологических мутагенов, а также трансгенез. Таким образом, в настоящее время методы интродукции с существенным изменением наследственности культурных растений получили значительный импульс в развитии, появились новые сорта культурных растений, которые можно использовать для их интродукции в различных климатических условиях.

Идентификаторы и классификаторы

В переводе с латинского introduction означает «введение, приведение». При этом обращает на себя внимание перевод слов intro – «входить, вникать, углубляться» и «ductio» – «ведение, увод, отведение» [1, с. 56]. Известно также словосочетание in cultural introductus, которое переводится как «введенный в культуру» [2, с. 84].

Список литературы

1. Левинский К.А. Латинско-русский, русско-латинский словарь. М.: АСТ, 2022. 320 с.

2. Шлыков Г.Н. Интродукция и акклиматизация растений: введение в культуру и освоение в новых районах. М.: Сельхозиздат, 1963. 488 с.

3. Понятия, термины, методы и оценка результатов работы по интродукции растений. М.: ГБС АН СССР, 1971. 23 с.

4. Page M.J., McKenzie J.E., Bossuyt P.M., Boutron I., Hoffmann T.C., Mulrow C.D., et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews // Syst Rev. 2021. № 10 (1). P. 89. DOI: 10.1186/s13643-021-01626-4

5. Соколов С.Я. Современное состояние теории интродукции и акклиматизации растений // Интродукция растений и зеленое строительство. 1957. Труды БИН АН СССР. Сер. VI. Вып. 2. С. 9-32.

6. Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений. М.: Издательство Московского университета, 1964. 131 с.

7. Доброхвалов В.П. Система ступенчатой акклиматизации растений как возможная основа организации акклиматизационной работы в стране // Бюллетень главного ботанического сада. М., 1964. Вып. 55. С. 17-26.

8. Лыпа А.Л. Методологические и методические предпосылки к проведению работ по ступенчатой акклиматизации растений // Бюллетень главного ботанического сада. М., 1965. Вып. 59. С. 3-8.

9. Щепотьев Ф.Л., Рихтер А.А., Павленко Ф.А., Молотков П.И., Кравченко В.И., Ирошников А.И. М.: Агропромиздат, 1985. 224 с.

10. Горохова Г.И. Интродукция винограда амурского в Новосибирске // Бюллетень главного ботанического сада. М., 1984. Вып. 132. С. 41-44.

11. Андронова М.М., Бабич Н.А., Хамитов Р.С. Ступенчатая интродукция древесных растений на севере Русской равнины. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2021. 412 с. EDN: GUWPOL

12. Ступенчатая интродукция видов дендрофлоры в Северо-Восточную часть русской равнины (обзор) / Н. А. Бабич, Е. Б. Карбасникова, М. М. Андронова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2021. - № 3(381). - С. 73-85. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-3-73-85 EDN: WBTXJM

13. Залывская О.С., Бабич Н.А. Интродукция арборифлоры в северные широты: монография. Архангельск: САФУ, 2023. 214 с.

14. Еремин Г.В., Еремин В.Г. Использование отдаленной гибридизации в селекции косточковых плодовых культур на юге России // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 91. С. 110-120. DOI: 10.21515/1999-1703-91-110-120 EDN: TRYDMI

15. Инге-Вечтомов С.Г. Н.И. Вавилов, ВИР, Университет… // Экологическая генетика. 2020. № 18 (1). С. 5-10. DOI: 10.17816/ecogen19140 EDN: KXNSRZ

16. Захаров И.К. Влияние ВИР на становление и развитие научных направлений по генетике и селекции растений в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР/ РАН и vice versa // Историко-биологические исследования. 2020. Т. 12, № 3. С. 46-65. DOI: 10.24411/2076-8176-2020-13004 EDN: QDRLFI

17. Вишнякова М.А., Гончаров Н.П. Институциализация генетики и отдаленной гибридизации растений в 1920-1930 годах во Всесоюзном институте растениеводства // Генетика. 2019. Т. 55, № 11. С. 1241-1252. DOI: 10.1134/S001667581911016X EDN: DXPFSN

18. Филин В.Р., Кожевникова А.Д. Воспоминания С.Ю. Липшица о Николае Ивановиче Вавилове и гербарии Московского государственного университета // Историко-биологические исследования. 2023. Т. 15, № 1. С. 129-148. DOI: 10.24412/2076-8176-2023-1-129-148 EDN: RIKGOG

19. Дьячук Т.И., Акинина В.Н., Хомякова О.В., Калашникова Э.В. Отдаленная гибридизация как метод получения гаплоидных растений у злаков (обзор проблемы) // Биотехнология и селекция растений. 2019. № 2 (2). С. 44-52. DOI: 10.30901/2658-6266-2019-2-44-52 EDN: JQYCLB

20. Калинина Н.В., Донцова В.Ю., Черткова Н.Г., Марченко Д.М. Создание гаплоидных растений озимой пшеницы на основе метода отдаленной гибридизации с кукурузой // Зерновое хозяйство России. 2024. № 16 (6). С. 74-80. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-95-6-74-80 EDN: CNZHPV

21. S. Samantaray J., Ali K.L.C., Nicolas J.L., Katara R.L., Verma C., Parameswaran B.N., Devanna A., Kumar B., Dash S.S. Bhuyan. Doubled Haploids in Rice Improvement: Approaches, Applications, and Future Prospects // In: J. Ali, Sh.H.Wani (ed) Rice Improvement, Physiological, Molecular Breeding and Genetic Perspectives. 2021. P. 425-447. DOI: 10.1007/978-3-030-66530-2_12

22. Loo S-W., Xu Z-H. Anther culture for rice improvement in China // In: Y.P.S. Bajaj (ed.), Biotechnology in agriculture and forestry: Rice. Springer-Verlag, Berlin. 1990. P. 151-179. DOI: 10.1007/978-3-642-83986-3_12

23. Zapata F.J., Alejar M.S., Torrizo B., Novero A.U., Singh V.P., Senadhira D. Field performance of anther-culture-derived lines from F1 crosses of Indica rices under saline and non-saline conditions // Theoretical and Applied Genetics. 1991. № 83. P. 6-11. DOI: 10.1007/BF00229219

24. Islam M.I., Arif M.R., Hasan Md.T., Robin A.H.K. Anther Culture in Crop Plants: Progress and Perspectives // Plant Biotechnology and Breeding. 2023. № 11. P. 69-96. DOI: 10.9787/PBB.2023.11.2.69 EDN: NOOPQQ

25. Pendinen G.I., Scholz M. Homoeologous chromosome pairing at metaphase I of meiosis in Hordeum vulgare L. × H. bulbosum L. triploid hybrids (HvHbHb). // Plant Biotechnology and Breeding. 2020. № 3 (2). P. 6-15. DOI: 10.30901/2658-6266-2020-2-o2 EDN: NBQJHC

26. Dwivedi S.L., Britt A.B., Tripathi L., Sharma S., Upadhyaya H.D., Ortiz R. Haploids: Constraints and opportunities in plant breeding // Biotechnology Advances. 2015. № 33 (6). P. 812-829. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2015.07.001

27. Chaudhary J., Deshmukh R., Sonah H. Mutagenesis Approaches and Their Role in Crop Improvement // Plants (Basel). 2019. № 8 (11). P. 467. DOI: 10.3390/plants8110467

28. Antwi-Boasiako A., Adu-Antwi P., Amoah R.A., Boateng A.B., Gyau J., Frimpong M., Boakye-Mensah I., Ahiamadia I.O. Mutagenesis Application in Plant Improvement: Advancements and Its Future // Open access peer-reviewed chapter. 2023. DOI: 10.5772/intechopen.112510

29. Щербань А.Б. Модификация геномов растений: от индуцированного мутагенеза до геном-ного редактирования // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2022. № 26 (7). С. 684-696. DOI: 10.18699/VJGB-22-83

30. Курсанова Т.А. Основоположник отечественной микробиологии. К 150-летию со дня рождения академика Г.А. Надсона // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 7. С. 663-669. DOI: 10.7868/S086958731707009X EDN: YYZKVF

31. Моссэ И.Б. Лекции по радиационной генетике. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2005. 208 с.

32. Курсанова Т.А. Между биохимией, физикой и политикой. Особенности молекулярной биологии в СССР (30-60-е гг.) // Историко-биологические исследования. 2021. Т. 13, № 3. С. 94-116. DOI: 10.24412/2076-8176-2021-3-94-116 EDN: SFXROL

33. Stadler L.J. Genetic effects of x-rays in maize // Proceedings of the National Academy of Sciences. 1928. № 14. P. 69-75. DOI: 10.1073/pnas.14.1.69

34. Stadler L.J. Mutations in Barley induced by x-rays and radium // Science. 1928. № 68. P. 186-7. DOI: 10.1126/science.68.1756.186 EDN: IELAUB

35. Acquaah G. Principles of Plant Genetics and Breeding. John Wiley & Sons; Hoboken, N.J, USA: 2009. 740 p. [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/PrinciplesOfPlantGeneticsAndBreeding/page/n3/mode/2up (дата обращения: 16.02.2025).

36. Делоне Л.Н. Опыты по рентгенизации культурных растений. Пшеница // Труды института селекции. 1928. № 4. С. 3-16.

37. Timofeeff-Ressovsky N.W. Ausolsung von Vitalitatsmutationen durch Rontgenbestrahlung bei Drosophila melanogaster // Straglentherapie. 1934. № 51. Р. 658-663. EDN: YRIFXO

38. Сапегин А.А. Рентгеномутации как источник новых сортов сельскохозяйственных растений // Природа. 1934. № 9. С. 28-34.

39. Баутин В.М. Научный вклад выдающегося ученого академика Н.И. Вавилова в развитие российского и мирового сельского хозяйства // Известия ТСХА. 2018. Вып.1. С. 147-160. DOI: 10.26897/0021-342X-2018-1-147-160 EDN: YWZIPG

40. Новохатин В.В., Драгавцев В.А. Научное обоснование эколого-генетической селекции мягкой яровой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34, № 12. С. 39-46. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11206 EDN: IKPXTB

41. The FAO/IAEA mutant variety database // Plant Breeding & Genetics Newsletter. 2024. № 52. 20 p.; URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Newsletters/pbg-52.pdf (дата обращения: 12.02.2025).

42. Mutant Variety Database. [Электронный ресурс]. URL: https://nucleus.iaea.org/sites/mvd/SitePages/Home.aspx (дата обращения: 10.02.2025).

43. Шевченко В.А., Дорохов А.С., Белышкина М.Е., Кобозева Т.П., Загоруйко М.Г., Попова Н.П., Синеговский М.О., Гуреева Е.В., Башмаков И.А., Дегтарева Е.Д. Технологии и технические средства в соеводстве Нечерноземья: монография. М.: ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2024. 140 с. DOI: 10.37738/VNIIGIM.2024.43.78.001 EDN: UDEFAY

44. Смыков А.В. Радиационный мутагенез и изменчивость персика // Бюллетень ГНБС. 2019. Вып. 132. С. 60-67. DOI: 10.25684/NBG.boolt.132.2019.07 EDN: WMWQIQ

45. Эйгес Н.С., Волченко Г.А., Волченко С.Г., Духанин Ю.А., Кузнецова Н.Л., Упелниек В.П. Пшеница в средней полосе России. Некоторые аспекты ее становления. К 70-летию открытия метода химического мутагенеза И.А. Рапопортом III. Свойства, сопутствующие высокой выносливости к неблагоприятным условиям внешней среды у озимой пшеницы // История и педагогика естествознания. 2018. № 3. С. 35-44. DOI: 10.24411/2226-2296-2018-10306 EDN: YTOGZF

46. Вайсфельд Л.И., Боме Н.А. Теоретические аспекты химических мутагенов и фенотипических активаторов роста растений, разработанные И.А. Рапопортом (обзор литературных источников) // Биосфера. 2022. № 3 (22). С. 245-253. DOI: 10.24855/biosfera.v14i3.689 EDN: DCTBHK

47. Jiang L., Zhang B., Chen W., Qiu T., Wang L., Yang Sh. Space breeding in modern agriculture // American Journal of Agricultural Research. 2020. № 5. P. 81. DOI: 10.28933/ajar-202-01-1005 EDN: GSEBKV

48. Beetham P.R., Kipp P.B., Sawycky X.L., Arntzen C.J., May G.D. A tool for functional plant genomics: chimeric RNA/DNA oligonucleotides cause in vivo gene-specific mutations // Proceedings of the National Academy of Sciences. 1996. № 96 (15). P. 8774-8778. DOI: 10.1073/pnas.96.15.8774 49. Ruiter R., Van Den Brande I., Stals E., Delaure S., Cornelissen M., D’Halluin K. Spontaneous mutation frequency in plants obscures the effect of chimeraplasty // Plant Molecular Biology. 2003. № 53 (5). P. 715-729. :PLAN.0000019111.96107.01. DOI: 10.1023/B EDN: EZARTY

50. Watanabe K., Breier U., Hensel G., Kumlehn J., Schubert I., Reiss B. Stable gene replacement in barley by targeted double-strand break induction // Journal of Experimental Botany. 2015. № 67 (5). P. 1433-1445. DOI: 10.1093/jxb/erv537

51. Mosbach V., Poggi L., Viterbo D., Charpentier M., Richard G.F. TALEN-induced double-strand break repair of CTG trinucleotide repeats // Cell Reports. 2018. № 22 (8). P. 2146-2159. DOI: 10.1016/j.celrep.2018.01.083

52. Abdel-Hamid A.A., Galal O.A., Elmoghazy A., Abd Elrazek M.M. Using gamma rays for genetic improvement of Rice resistance to blast disease // Journal of Agricultural Chemistry and Biotechnology. 2022. № 13 (10). P. 85-89. DOI: 10.21608/jacb.2022.152986.1028 EDN: XEMGLO

53. Hunter CT. (2021) CRISPR/Cas9 targeted mutagenesis for functional genetics in maize // Plants. 2021. № 10 (4). P. 723. DOI: 10.3390/plants10040723 EDN: LVFCZR

54. Дудин М.Н. Трансгенные организмы (ГМО) в сельском хозяйстве: объективная необходимость в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности или способ увеличения прибыли ТНК АПК? // Продовольственная политика и безопасность. 2020. № 7 (2). С. 107-120. DOI: 10.18334/ppib.7.2.100666 EDN: FQXUXP

55. Goodman R.E. Twenty-eight years of GM Food and feed without harm: why not accept them? // GM Crops Food. 2024. № 15 (1). P. 40-50. DOI: 10.1080/21645698.2024.2305944 EDN: LJQCTN

56. Schütte G., Eckerstorfer M., Rastelli V., Reichenbecher W., Restrepo-Vassalli S., Ruohonen-Lehto M., Saucy A.-G.W., Mertens M. Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmentalmaspects of genetically modified herbicide-resistant plants // Environmental Sciences Europe. 2017. № 29 (1). P. 5. DOI: 10.1186/s12302-016-0100-y EDN: TWJZRQ

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье представлены результаты модельного исследования микробиологических процессов трансформации полициклических ароматических углеводородов, влияющих на формирование качества воды в Амурском лимане. Целью работы являлось исследование микробиологических процессов трансформации полициклических ароматических углеводородов бактериобентосом на разных участках в Амурском лимане. В работе использовали микробные комплексы, выделенные из донных отложений на различных участках Амурского лимана. В качестве основного метода был использован микробиологический анализ. Численность бактериобентоса определяли общепринятыми в водной микробиологии приемами и выражали в колониеобразующих единицах на 1 г сырого веса донных отложений. Методом эколого-физиологических исследований определяли потенциальную способность бентосных микробных комплексов к трансформации полициклических ароматических углеводородов. Культивирование микробных комплексов осуществляли на жидких питательных средах, содержащих ароматические углеводороды разного строения. В качестве источников углерода использовали бициклический нафталин и трициклический фенантрен в концентрации 1 г/л. Потенциальную активность бактериобентоса оценивали по изменению оптической плотности накопления биомассы (490 нм) и образованию окрашенных продуктов (400 нм) через 30 и 90 суток. Как показали модельные исследования, интенсивность их трансформации может существенно изменяться на различных участках Амурского лимана. Выполненные микробиологические исследования в Амурском лимане показали, что скорость трансформации ПАУ и образования метаболитов зависела от множества факторов, включая природную соленость, от адаптации деструкторов микробного сообщества и концентрации полициклических ароматических углеводородов. Трансформация полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях происходит с участием сложных микробных комплексов, что предполагает поэтапное разложение углеводородов и возможность накопления различных метаболитов в придонных слоях воды.

Цель статьи заключается в анализе применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов при эксплуатации залежей месторождений Югры, находящихся на заключительных стадиях разработки. Для заключительных стадий разработки нефтяных месторождений характерно применение в промышленных масштабах геолого-технических мероприятий по интенсификации добычи нефти и увеличению нефтеотдачи пластов. Среди мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта наибольшее применение нашли гидродинамические и физико-химические методы. В статье, на примере находящегося на третьей стадии разработки месторождения ЗС, проведен анализ эффективности физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пласта. В результате ретроспективного анализа фондовых, геолого-геофизических исследований и промысловых данных непосредственно на указанном месторождении, были определены успешные и не показавшие успешность технические решения и рассмотрены некоторые особенности применения технологий физико-химического воздействия. По степени влияния на продуктивный пласт, в статье рассмотрены потокоотклоняющие, доотмывающие и интенсифицирующие технологии. Анализ эффективности рассмотренных методов показал, что использование той или иной технологии требует постоянного контроля со стороны геолого-технологической служб предприятия, а решения об их использовании и/или прекращении должны приниматься в режиме реального времени.

Целью исследования является оценка эффективности и демонстрация типичных проблем постановки наиболее экспрессных методов геофизической разведки при решении задачи картирования потенциально перспективных на россыпи участков в условиях заболоченности и вечной мерзлоты северных районов Восточной Евразии. Несмотря на значительное исчерпание запасов россыпных месторождений в целом и смену фокусировки рудной отрасли на коренные месторождения, и в настоящее время большинство новых горных проектов связаны с поисками россыпного золота. Традиционный подход к поискам месторождений такого типа основан на бурении, что медленно, дорого и неэкологично. Основным способом оптимизации затрат на поиски и разведку россыпных залежей золота являются геофизические исследования, которые позволяют уменьшить район поисков и, соответственно, снизить затраты на бурение. В настоящее время приходится вести поиски в районах со сложными ландшафтно-морфологическими и геологическими условиями, такими как заболоченность, мерзлота, сложное тектоническое строение. Эти факторы могут затруднять постановку традиционно применяемых при поисках россыпей методов, таких как магнитная съемка или методы электроразведки на постоянном токе. В данной работе анализируются результаты проведенных опытно-методических работ комплексом малоглубинных методов геофизики в типичных геологических условиях Восточной Сибири. Рассматриваются результаты магнитных и электромагнитных съемок, анализируются возникшие проблемы и описываются перспективы и пути их решения и делается вывод о целесообразности применения каждого метода. В результате даны рекомендации по наиболее рациональному способу геофизических поисков россыпных месторождений в условиях заболоченности и криолитозоны.

Основополагающим в современной жизни стало понятие экологической безопасности жизнедеятельности человека, одной из составляющих которого представляется допустимый радиационный фон. Современный уровень развития общества приводит к тому, что одним из важнейших параметров, который оказывает непосредственное влияние на выбор строительных материалов для обеспечения деятельности человека, служит экологическая безопасность, в том числе радиационная составляющая. Целью работы является комплексная оценка антропогенного влияния на изменение естественной радиационной составляющей на месторождении гипса в Холмогорском районе Архангельской области. В летний период 2024 года были выполнены работы по измерению мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, удельной активности радионуклидов и плотности потока радона на разрабатываемом месторождении. По итогам экспериментальных работ выявлен локальный перенос радионуклидов в отвалы вскрышных пород, выделены два участка первого и второго классов по степени радоноопасности. Количественные показатели активности радионуклидов находятся в пределах нормативных значений. Деятельность горного предприятия приводит к локальным изменениям радиационного фона, на фоне снижения гамма-излучения и плотности потока радона на территории карьера фиксируются повышенные значения гамма-излучения в отвалах вскрышных пород, а в карьерных водах повышаются концентрации урана. Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова» УрО РАН FUUW-2025-0011 «Особенности миграции элементов и их изотопов в компонентах окружающей среды Западного сектора Российской Арктики в условиях климатических и техногенных изменений», № государственной регистрации 125022002727-2.

В условиях изменения климата и деградации ледников возникает большое количество ледниковых озер с угрозой их катастрофического прорыва. На Кавказе в долине реки Адылсу происходили прорывы озер у ледника Башкара в 1958, 1959, 1960 и 2017 гг. В последние годы произошли значительные изменения этих озер, и в 2024 г. наблюдался повышенный приток воды с ледника в озеро Башкара, что создало прорывоопасную обстановку. Целью исследования является оценка состояния озер у ледника Башкара в период увеличения притока воды в озеро Башкара и их динамики за 2017-2024 гг. Была проведена аэрофотосъемка с применением квадрокоптера 29.06.2024 и для сравнения использованы ортофотопланы и цифровые модели рельефа предыдущих аэрофотосъемок 2017 и 2023 гг. Выявлены значительное увеличение площади Башкара и уменьшение площади озера Лапа. На участке притока воды в озеро Башкара обнаружены следы прохождения селевого потока. Селевой режим наблюдался также на участке прорана на выходе с озера Башкара. В результате анализа материалов аэрофотосъемок был сделан вывод об изменении направления подледного канала стока с ледника Башкара и возможном повторном прорыве озера Башкара. Во избежание повторения прорыва озера Башкара в будущем предложено отвести водный поток с ледника, который питает озеро, влево, минуя озеро, путем прокопа на участке моренной перемычки минимальной высоты.

Биологизация сельского хозяйства предполагает необходимость введения в систему защиты растений от болезней препаратов биологического происхождения, не имеющих отрицательного воздействия на культуру и окружающую среду. Биостимуляторы позволяют у растений повышать комплексную устойчивость к широкой классификации вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, а также адаптивные свойства к различным факторам окружающей среды (температура, засуха, продолжительность светового дня и т. д.). Цель исследования заключалась в изучении эффективности применения биологически активного препарата на основе микробного синтеза Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus subtilis на некоторых видах сельскохозяйственных культур. Опыт представлен комплексом исследований, заложенных на экспериментальных площадках агропредприятий, в разрезе исследуемых культур. Результаты проведения полевого опыта оценивались согласно следующим показателям: месторасположение экспериментальной площадки, ее площадь, сортовые особенности культуры, предшественник, метод и фазы обработки, морфометрические показатели растений, метеорологические показатели (среднесуточные температуры, осадки) в период вегетации, фактическая урожайность культуры относительно контрольного участка. Особое внимание уделялось схеме защиты растений контрольных участков, представленной преимущественно химпрепаратами, и экспериментальных участков с частичной заменой химических регуляторов препаратами с биологической основой. В ходе проведенного эксперимента установлено, что средняя урожайность опытных участков выше по сравнению с урожайностью контрольных участков. Расчет экономической эффективности от предложенной схемы защиты растений, с учетом полученных результатов, позволяет рекомендовать проведение дальнейших исследований по применению изучаемого биопрепарата.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru