Актуальность повестки исследования потенциала адаптации методов китайских «Цифровых деревень» для регионального развития в России обусловливается необходимостью решения задач по структурной трансформации региональной экономики и решению социальных задач регионов. Модель китайской цифровой деревни успешно способствовала возрождению сельского хозяйства и поддержке экономического роста через комплексный подход, включающий цифровую инфраструктуру, образование и стимулирование местной экономики в КНР. Россия добилась заметных успехов в сокращении разрыва в доходах между городом и деревней, в поддержке региональной торговли. В то же время Россия сталкивается с уникальными вызовами, такими как экстремальные климатические условия и огромная территория. Вот почему представляется полезным исследовать опыт Китая, не прибегая к прямому копированию данной модели. В статье рассмотрены ключевые компоненты китайского подхода, включая его акцент на сельском хозяйстве, цифровой инфраструктуре и создании «деревень Таобао», а также предлагается модифицированная модель, соответствующая российской реальности. Исследована роль агломерационных экономик в развитии деревень и предложены критерии отбора территориальных образований для включения в план развития регионов на основе цифровизации с применением географических, экономических, социальных, государственных и инфраструктурных факторов. Предложена потенциальная структура для будущих программ развития регионов, с акцентом на необходимость разработки адаптированных подходов, которые позволят в условиях российских социально-экономических реалий использовать передовой опыт других стран в области цифровой трансформации сельских территорий.

Идентификаторы и классификаторы

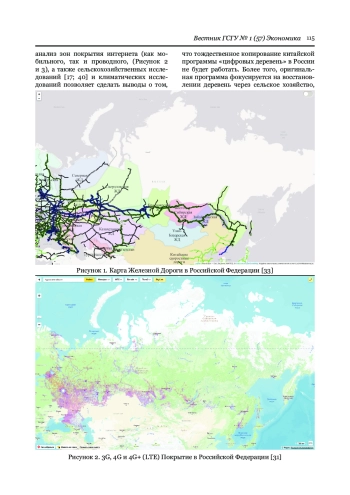

Впечатляющие результаты китайских цифровых деревень способствовали ревитализации сельского хозяйства в Китае и поддержали общий экономический рост [18; 36], а также привели к созданию Таобао деревень [4]. Хотя Таобао деревни не являются основным достижением программы, они все же оказывают положительное влияние, способствуя развитию региональной торговли и малых производителей [4]. В Китае также зафиксировано снижение разрыва в доходах между городами и деревнями [37], что способствовало развитию местных экономик и долгосрочному региональному развитию. Опыт Китая представляет несомненный научный и практический интерес. Мы можем извлечь из него важные уроки, но не следует слепо копировать методику китайских партнеров. Богатой ресурсами России с ее огромной территорией предстоит решить вопросы с обеспечением быстрого интернета и преодолевать другие проблемы на пути развития регионов.

Список литературы

1. Костылева Т. “Электронные деревни” появятся в Тамбовской области. - URL: https://d-russia.ru/elektronnye-derevnipoyavyatsya-v-tambovskoj-oblasti.html (дата обращения: 10.10.2024).

2. Смагинян А. 23 “электронных деревни” появится на Алтае. - URL: https://altai.aif.ru/society/education/351205(дата обращения: 10.10.2024).

3. Arroyo-Menendez M., Gutierrez-Laiz N. and Criado-Quesada B. The digitization of seniors: analyzing the multiple confluence of social and spatial divides. - URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/11/6/953(accessed on 20.09.2024).

4. Cao L, Niu H, Wang Y Utility analysis of digital villages to empower balanced urbanrural development based on the three-stage DEA-Malmquist model. - URL: 10.1371/journal.pone.0270952 (accessed on 13.09.2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0270952(accessedon13.09.2024)

5. Chu H., Hassink R., Xie D., Hu X. Placing the platform economy: the emerging, developing and upgrading of Taobao villages as a platform-based place making phenomenon.

6. Вестник ГСГУ № 1 (57) Экономика in China, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volume 16, Issue 2, July 2023, Pages 319-334 - URL:10.1093/cjres/rsad004 (accessed on 15.10.2024). DOI: 10.1093/cjres/rsad004(accessedon15.10.2024)

7. ChunlinXiong, Yaling Wang, Zhenyu Wu, Fen Liu What drives the development of digital rural life in China?, Heliyon - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024155429 (accessed on 10.10.2024).

8. CKGSB. Growing closer: China’s ruralurban divide and its effects. China Europe International Business School (CEIBS) - URL: https://english.ckgsb.edu.cn/knowledge/article/growing-closer-chinas-rural-urbandivide-and-its-effects/?utm_source=chatgpt.com (accessed on 24.11.2024).

9. European Commission. Supporting Smart Village strategies. - URL: https://agriculture.ec.europa.eu/commonagricultural-policy/rural-development/supporting-smart-village-strategies_en (accessed on 09.10.2024).

10. European Commission. Finland 2024 Digital Decade Country Report. - URL: https://ecigital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/finland-2024-digital-decade-country-report (accessed on 09.10.2024).

11. Eurostat.Rural areas and urban areas in the European Union. European Commission. - URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=587819.com (accessed on 10.10.2024).

12. Giuliano, G., Kang, S. and Yuan, Q. Agglomeration economies and evolving urban form. Ann Reg Sci 63, 377-398. - 10.1007/s00168-019-00957-4 (accessed on 12.12.2024). DOI: 10.1007/s00168-019-00957-4(accessedon12.12.2024)

13. IntelionData Systems - URL:https://intelionmine.ru/data-center-kalininskaya-aes (accessed on 25.10.2024).

14. ITU Infrastructure Connectivity Map. Infrastructure Connectivity Map. - URL: https://bbmaps.itu.int/bbmaps (accessed on 15.10.2024).

15. Kinery E. Biden announces $42 billion high-speed internet initiative, CNBC. - URL: https://www.cnbc.com/2023/06/26/bidenhigh-speed-internet-initiative.html (accessed on 15.10.2024).

16. Kremlin.ru. Федеральный законот 27.12.2019 г. № 473-ФЗ. - URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44984 (accessed on 12.12.2024).

17. Krestetskayastrochka. - URL: https://krestetskayastrochka.com (accessed on 12.12.2024).

18. Kurganova I.N., Karelin D.V., Kotlyakov V.M. et al. A Pilot National Network for Monitoring Soil Respiration in Russia: First Results and Prospects of Development. Dokl. Earth Sc. 519, 1947-1954 (2024). - 10.1134/S1028334X24603377 (accessed on 09.09.2024). DOI: 10.1134/S1028334X24603377(accessedon09.09.2024)

19. Lai M., Li W., Gao Z., & Xing Z. Evaluation, mechanism and policy implications of the symbiotic relationship among rural digitisation, agricultural development and farmer enrichment: Evidence from digital village pilots in China, Frontiers in Environmental Science, 12, 1361633. - 10.3389/fenvs.2024.1361633 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.3389/fenvs.2024.1361633(accessedon16.10.2024)

20. Liu H., Zhang Y., Wang S. & Zhao H.Comprehensive evaluation of digital village development in the context of rural revitalization: A case study from Jiangxi Province of China. PLOS ONE, 19(5), e0303847. - 10.1371/journal.pone.0303847 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0303847(accessedon16.10.2024)

21. Mayer H., Habersetzer A. & Meili R.Rural-Urban Linkages and Sustainable Regional Development: The Role of Entrepreneurs in Linking Peripheries and Centers. Sustainability, 8(8), 745. - 10.3390/su8080745 (accessed on 12.12.2024). DOI: 10.3390/su8080745(accessedon12.12.2024)

22. Ministry of Economic Development of the Russia Federation. - URL: https://en.economy.gov.ru/material/file/9132eddaf544a9847d9cff98df46b61a/SKFO_broshure_2022.pdf (accessed on 12.12.2024).

23. Mitra S., Bandyopadhyay S., Roy S., Dentinho T.P.Introduction: Railway Transportation-Regions, Economy and Development, In: Mitra S., Bandyopadhyay S., Roy S., Ponce Dentinho, T. (eds) Railway Transportation in South Asia, Contemporary South Asian Studies. Springer, Cham. - 10.1007/978-3-030-76878-2_1 (accessed on 15.10.2024). DOI: 10.1007/978-3-030-76878-2_1(accessedon15.10.2024)

24. NKHP. Крестецкая строчка. - URL: https://nkhp.ru/assotsiatsiya/turisticheskievozmozhnosti-predpriyatiy-nhp/krestetskayastrochka (accessed on 12.12.2024).

25. Pole.rf / Поле.рф. Пилотный запуск российской платформы “Цифровая деревня” планируется на 2026 год. - URL: https://sjdlyjрф/journal/publication/pilotnaya-realizaciya-rossiiyskoiy-platformycifrovaya-derevnya-planiruetsya-na-2026-god (accessed on 10.10.2024).

26. Ren J., Chen X., Shi L., Liu P. & Tan Z. Digital Village Construction: A Multi-Level Governance Approach to Enhance Agroecological Efficiency. Agriculture, 14(3), 478. - URL:10.3390/agriculture14030478 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.3390/agriculture14030478(accessedon16.10.2024)

27. Ren X., Ding J. and Jin Z. Spatiotemporal characteristics of industry relying type “Taobao Village” and its influencing factorsa - A case of cashmere industry agglomeration area in Hebei Province, World Regional Studies, 28(3), 173-182. (in Chinese). - URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/- 9479.2019.03.2018093 (accessed on 09.09.2024). DOI: 10.3969/j.issn.1004

28. Rosng.ru “Электронная деревня”. - URL: https://rosng.ru/post/contentelektronnaya-derevnya?ysclid=m3u0mmnvot545480608 (дата обращения: 10.10.2024).

29. Rosstat. Статистическая информация о социально-экономическом развитии сельских территорий Российской Федерации. - URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/region_stat/sel-terr/selterr.html (дата обращения: 10.10.2024).

30. Rouzi A. China updates digital village guideline, published on 04/06/24. - URL: https://www.dcz-china.org/2024/06/04/china-updates-digital-village-guideline (accessed on 05.09.2024).

31. Savin I.Y., Orlova K.S. &Avetyan S.A. An Anthropogenic Soil Disturbance Map of Russia.Dokl. Earth Sc. 515, 449-452 (2024). - 10.1134/S1028334X23603097 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.1134/S1028334X23603097(accessedon16.10.2024)

32. Sit-Com. Общая карта зоны покрытия операторов сотовой связи. - URL: https://www.sit-com.ru/map.html (accessed on 16.10.2024).

33. Slavmoda. “КРЕСТЕЦКАЯ СТРОЧКА” - КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ. - URL: https://slavmoda.com/krestetskayastrochka-kulturnoe-nasledie-rossii (accessed on 12.12.2024).

34. Supermap.Interactive Railroad map of Russia. - URL: https://supermap.zatramvaj.su (accessed on 16.10.2024).

35. The Economist. How the data-centre boom became a political battleground. - URL: https://www.economist.com/podcasts/2024/10/10/how-the-data-centreboom-became-a-political-battleground (accessed on 21.10.2024).

36. The Government of the Republic of Armenia - URL:https://www.gov.am/ru/news/item/9302 (accessed on 09.10.2024).

37. Wang P.; Li C.; Huang C. The Impact of Digital Village Construction on County-Level Economic Growth and Its Driving Mechanisms: Evidence from China. Agriculture 2023. - 10.3390/agriculture13101917 (accessed on 13.09.2024). DOI: 10.3390/agriculture13101917(accessedon13.09.2024)

38. Xing Z, Zhao S and Wang D. Performance and sustainability evaluation of rural digitalization and its driving mechanism: evidence from Hunan province of China, Frontiers in Environmental Science. - URL: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/ (accessed on 13.09.2024). DOI: 10.3389/fenvs.2023.1326592/full

39. U.S. Department of Commerce. Building a Better America: Commerce Department Fact Sheet for Rural Communities. - URL: https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2022/04/building-betteramerica-commerce-department-fact-sheetrural-communities (accessed on 09.10.2024).

40. Zhao S., Li M. & Cao X. Empowering Rural Development: Evidence from China on the Impact of Digital Village Construction on Farmland Scale Operation. Land, 13(7), 903. - URL:10.3390/land13070903 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.3390/land13070903(accessedon16.10.2024)

41. Zhidkin A., Komissarov M., Shamshurina E. Soil Erosion in the Central Russian Upland: A Review, Eurasian Soil Science, April 2023, Vol. 56, No. 2, pp. 226-237. - URL: https://www.researchgate.net/profile/Mikhail-Komissarov/publication/369780783_Soil_Erosion_in_the_Central_Russian_Upland_A_Review/links/642ea186609c170a13fa8160/Soil-Erosion-in-the-Central-Russian-Upland-A-Review.pdf (accessed on 09.09.2024). EDN: OZDXPA

42. Zhu C., Wang X., Wang D., Zhong W. The spatial linkage of Taobao Villages in Haining City based on the operation process. FURP 1, 16. - 10.1007/s44243-023-00017-8 (accessed on 16.10.2024). DOI: 10.1007/s44243-023-00017-8(accessedon16.10.2024)

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье предложена концептуальная модель системы обеспечения экономической безопасности региона, реализуемая контрольными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Обосновывается актуальность создания интегрированной системы, направленной на предотвращение экономических угроз и минимизацию их негативных последствий. Рассмотрены ключевые теоретические подходы к определению экономической безопасности, а также их адаптация к региональному уровню. Описаны теории, положения которых должны использоваться для решения проблем обеспечения экономической безопасности региона, субъекты и объекты обеспечения экономической безопасности региона контрольными органами исполнительной власти. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации работы региональных органов власти, повышения устойчивости социально-экономических систем и разработки стратегий экономической безопасности.

В настоящей статье рассмотрено влияние компетенций специалистов финансовых органов на качество управления муниципальными финансами. Специфика профессиональной деятельности специалистов в сфере управления муниципальными финансами заключается в том, что, с одной стороны, она имеет сильные бюрократические традиции, а с другой - она интегрирована с деятельностью других структур муниципальных образований при финансовом обеспечении их деятельности. Поэтому от компетенций муниципальных служащих финансовых органов зависит уровень достижения целей национальных проектов и муниципальных программ.

Актуальность темы обусловлена тем, что оценка влияния профессионализма специалистов финансовых органов на качество управления муниципальными финансами и на достижение результатов муниципальных программ в настоящее время является недостаточно изученной. В то же время в повышении компетенций муниципальных служащих зачастую содержатся резервы для повышения эффективности использования бюджетных средств, возможности комплексного социально-экономического развития муниципального образования и повышении качества жизни населения.

Цель работы - поиск резервов в повышении эффективности расходов местных бюджетов через повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих финансовых органов.

Предметом исследования является оценка влияния профессионализма и компетентности муниципальных служащих финансовых органов на качество управления муниципальными финансами.

Методология исследования основана на использовании данных официальной статистики и мониторинга органов государственной власти субъектов РФ, публикуемые в открытых источниках, а также классических методах анализа.

В результате проведенного исследования обоснована целесообразность интеграции системы внутреннего финансового контроля с оценкой вклада каждого специалиста в качество управления муниципальными финансами. Кроме того, также сформирована авторская модель компетенций муниципального служащего финансового органа, которая ориентирована при оценке профессионализма специалистов на умение использовать знания и навыки в практической деятельности и делиться ими с подчиненными.

В статье впервые предпринимается попытка описать лексические средства репрезентации близкозначных понятий «пол» и «гендер» в современном немецком языке. Данная тема актуальна в современных немецкоязычных культурах, где вопросы продвижения идеи гендерного многообразия становятся все более важными. Предметом исследования являются гендерно маркированные лексические средства, используемые для создания номинаций, реферирующих к понятиям пола и гендера и отражающих ключевые понятия гендерной картины мира в современном немецком языке. Цель исследования заключается в выявлении лексических средств сопоставительной репрезентации понятия «пол» как совокупности биологических данных и понятия «гендер» как совокупности связанных с полом аспектов социальных ролей. В ходе исследования для достижения поставленной цели применялись следующие методы: анализ и синтез, структурирование лексики, полевое наблюдение, классификация, описание. В результате исследования было установлено, что в современном немецком языке используются три лексические единицы, репрезентирующие понятия «пол» и «гендер»: Sex, das ‘биологический пол’, Gender, das ‘социальный пол’ и Geschlecht, das ‘пол’ (как биологический, так и социальный пол). Таким образом, результаты исследования показали, что дихотомии понятий «пол» и «гендер» носителей немецкого языка соответствует языковая трихотомия Sex - Gender - Geschlecht. Показывается, что две ментальные составляющие объединяются, формируя человеческую природу (антропологический дуализм) в языковом воплощении на основе гиперонимической номинации Geschlecht, das, и в то же время акцентируют внимание на различиях между понятиями «пол» и «гендер». Отмечается, что в выборе лексических средств для номинации актуальных понятий современной гендерной лингвистики, таких как «гендерное разнообразие», «гендерная идентичность», «язык, учитывающий гендерный фактор», основная роль принадлежит немецкой лексической единице Geschlecht, das, а не заимствованию Gender, das. Тем самым проведенное исследование акцентирует внимание на роли языковых единиц как факторов этнической идентичности.

В статье представлено исследование концепта «гроза» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Цель работы - описать признаки художественного концепта «гроза» и смоделировать его структуру. Такой анализ может быть полезен для создания режиссерского замысла и воплощения его на сцене или в кино. Актуальность работы обосновывается значимостью концептуальных исследований для современной лингвистики, а новизна - рассмотрением структуры концепта как динамической, меняющейся вместе с событиями пьесы. Использована методика концептуального анализа: выявление слов - репрезентантов концепта, которые наиболее полно выражают художественный концепт «гроза» в пьесе, выявление их сочетаемостных характеристик, описание образных признаков концепта, выявление понятийного слоя концепта, ценностных и символьных признаков. В статье определяется, что лексемы «гроза», «гром», «пожар», «геенна огненная», «дождик», «туча» являются контекстуальными репрезентантами концепта «гроза». Образные признаки «грозы» - это антропоморфные признаки, признаки живого существа и витальные признаки смерти. В понятийном слое концепта «гроза» зафиксированы признаки природного или психического явления. «Гроза» - это символ смерти или обновления; эти же признаки составляют ценностный компонент данного концепта. В статье представлена динамическая модель структуры концепта «гроза», которая раскрывается в движении по событиям пьесы и в образах ее персонажей. В итоге делается вывод о том, что концепт «гроза» - это художественный концепт авторского происхождения, раскрывающийся в динамике пьесы как космический и психический концепт, в ядре которого расположено представление о бинарном единстве тела и души. Подходя к анализу «грозы» как к авторскому художественному концепту, мы получаем ключ к идее текста, которая может стать основой режиссерского замысла для постановки на сцене.

В данной статье рассматривается использование псевдоустной речи в южнокорейских дорамах, а также производится классификация дорамных штампов, которые формируют уникальный стиль и структуру диалогов в зависимости от ситуации. Псевдоустная речь, представляющая собой стилизованное и упрощенное общение, играет важную роль в создании эмоциональной атмосферы и передаче характеров персонажей. Предметом работы является псевдоустная речь и дорамные штампы в южнокорейских дорамах. Исследование включает примеры из популярных дорам, таких как «Таинственный сад», «Потомки солнца» и «Игра в кальмара», выявляя типичные штампы и их функции в контексте сюжета и взаимодействия героев. Целью данной работы является проведение анализа использования псевдоустной речи и дорамных штампов, выявление их функции и влияния на восприятие зрителями. В частности, внимание уделяется тому, как штампы помогают передать ключевые темы, такие как любовь, дружба, семейные и социальные отношения. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к южнокорейской культуре и медиа, а также их влиянием на глобальную поп-культуру. Понимание языковых особенностей дорам может помочь в анализе их художественной ценности и осмыслении культурных контекстов. Работа направлена на понимание влияния таких элементов на восприятие зрителями и их роль в формировании культурных стереотипов. В статье анализируется, как использование определенных фраз и выражений может способствовать созданию эмоциональной связи между персонажами и аудиторией, а также как они отражают и укрепляют социальные нормы и ценности корейского общества.

В статье рассматриваются сонеты коломенского поэта Романа Славацкого (1957-2021), содержащие гоголевские мотивы. Сонет «Ревизор» (2013) навеян постановкой комедии Гоголя в Коломенском Народном театре и творчески варьирует отдельные эпизоды пьесы (сцена объявления о приезде ревизора, сцена завтрака, сцена отъезда Хлестакова). В сонете значимы восходящие к творчеству Гоголя мотивы Петербурга и тени. Сонет «Римские видения» (2020; на бумажном носителе публикуется впервые) написан под впечатлением от одноименной скульптуры Владимира Потлова (дерево, бронза). Художник изобразил Гоголя сидящим на стене Колизея, в окружении своих персонажей. В сонете же сопряжены мотивы гоголевской судьбы, итальянские мотивы и мотивы коломенские (городская легенда о Марине Мнишек, якобы заточенной в одной из башен коломенского кремля). Поэзии Славацкого вообще свойственно сближение образа Коломны с большими темами русской и европейской культурной истории. Сонет «Гекатомба» (2007) связан с именем Гоголя ассоциативно: он написан после ритуального сожжения Славацким рабочих материалов его прозаической поэмы «Мемориал», соотносимого с сожжением второго тома «Мертвых душ» - кстати, жанрового прецедента книги Славацкого.

Статья посвящена репрезентации языковой картины мира через призму фразеологии на примере фразеологических единиц с компонентами, входящими в лексико-семантическое поле «Еда». Предметом исследования является обширный фрагмент общего фразеологического гнезда с вершиной соль: культурно значимой, востребованной носителями языка реалией. Исследуемый фрагмент частного фразеологического гнезда, образованный в национальном русском языке на базе первичного лексико-семантического варианта полисеманта соль «белое кристаллическое вещество с острым характерным вкусом, употребляемое как приправа к пище», пересекается с фрагментом фразеологического гнезда с вершиной хлеб «пищевой продукт, выпекаемый из муки».

Целью статьи является выявление и описание семантических особенностей фразеологических единиц с компонентами - номинациями пищевых продуктов (хлеб, соль), которые представляют собой ключевые концептуальные доминанты пищевого кода в языковой картине мира, формируют устойчивое единство и покрывают объемное семантическое поле. Анализ фразеологизмов с данными компонентами позволяет выявить оригинальные ассоциации, а также важные для носителей языка свойства хлеба и соли. Эти свойства переосмысливаются носителями языка и приобретают роли символов, что становится основой для формирования фразеологизмов.

Материалом статьи послужили фразеологические единицы различных типов, включая пословицы и поговорки, которые были извлечены методом сплошной выборки из различных словарей: русского литературного языка, словарей народных говоров, а также вебсайтов, форумов, отражающих разговорную речь носителей языка. В качестве основного использовался структурно-описательный метод, а также применялись методы семантического и компонентного анализа.

В статье выявлены и описаны единицы, которые отражают важность хлеба и соли как символа гостеприимства, доверия, дружбы, благодарности, благословения, взаимности как в дружеских, так и во враждебных отношениях, а также те, в которых единство хлеба и соли мыслится как нечто важное, ценное, первостепенное, является объектом почитания и сакрализации. Отмечено, что единство хлеба и соли, представляя собой культурологически и духовно значимую ценность, является многомерным и многофункциональным символом.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при проведении занятий по лексикологии русского языка, межкультурной коммуникации, при разработке курсов, связанных с изучением фразеологизмов русского языка, при написании выпускных квалификационных работ, а также научных статей.

Статья посвящена анализу внешнеполитической деятельности смоленского князя Ростислава Мстиславича в период 1130-40-х гг., который являлся ключевым этапом в формировании его политической стратегии. В эти годы, характеризующиеся интенсивной междоусобной борьбой князей в русских землях (особенно в Южной Руси), Ростислав Смоленский, как самостоятельный правитель, активно, но достаточно осторожно выстраивал свои отношения с соседними княжествами после смерти отца киевского князя Мстислава Великого, стремясь укрепить позиции Смоленской земли в новых внешнеполитических условиях. В работе исследуется его взаимодействие с киевскими, черниговскими, волынскими, переяславскими князьями, а также анализируется его участие в ряде военных кампаний и междоусобных столкновениях этого времени на южнорусском направлении. При изучении проблемы предпринята попытка проследить динамику развития внешнеполитического курса Ростислава и выделить основные тенденции его деятельности в рассматриваемый период. В заключении делается вывод о выстраиваемой Ростиславом Мстиславичем взвешенной внешней политике с киевскими князьями как из династии Мономашичей, так и Ольговичей, способствовавшей сохранению самостоятельности Смоленской земли, а также повышению ее значимости в политической жизни русских земель в указанное время.

В статье рассматривается эволюция идейно-политических взглядов адмирала А. В. Колчака параллельно с развивавшимися историческими событиями в России накануне и в период революции и Гражданской войны. А. В. Колчака нельзя назвать убежденным монархистом. Вместе с тем не был он и идейным демократом. Его милитаристские взгляды постепенно сформировали мнение об авторитарной военной диктатуре как единственно правильной форме правления, хотя и с отдельными элементами демократии. С другой стороны, его взгляды (несмотря на отдельные нюансы) можно квалифицировать как достаточно типичные для мировоззрения большинства представителей и лидеров Белого движения. Личность и деятельность адмирала А. В. Колчака, как и его общественно-политические взгляды, до сих пор являются дискуссионными вопросами отечественной и (в меньшей степени) зарубежной исторической науки, невзирая на достаточно обширную историографию. Их изучение имеет особое значение по причине того, что А. В. Колчак в качестве Верховного правителя России являлся общепризнанным ведущим лидером Белого движения в России, в связи с чем его фигура и спустя столетие продолжает привлекать широкое общественное внимание.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 1990-Х ГГ.: ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И РЕАЛИИ (О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ И ФЕРМЕРСТВЕ)

В ходе Первой мировой и Гражданской войн российское общество столкнулось с комплексом негативных последствий, в числе которых применительно к объекту нашего исследования необходимо выделить распространение личного стрелкового оружия и массовые психологические девиации, связанные с укоренившейся за годы войн привычкой решать конфликтные ситуации насильственным путем. В данной работе преимущественное внимание уделено насильственным преступлениям (убийствам), совершенным в сельской местности в период наиболее напряженных исторических отрезков: коллективизации сельского хозяйства, голода начала 1930-х годов и первых месяцев Великой Отечественной войны. Основным источником исследования является делопроизводственная документация НКВД, направлявшаяся для ознакомления в губернские/областные комитеты партии: сводки о происшествиях, аналитические записки о состоянии преступности, отдельные сообщения о совершенных преступлениях. В ходе их анализа рассматривается влияние отдельных экономических, политических и бытовых факторов на совершение убийств в сельской местности Центрального Черноземья.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Регион

- Россия, Коломна

- Почтовый адрес

- 140411, Московская обл, г Коломна, ул Зеленая, д 30

- Юр. адрес

- 140411, Московская обл, г Коломна, ул Зеленая, д 30

- ФИО

- Леонова Жанна Константиновна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- mo_gsgu_cpa@mosreg.ru

- Контактный телефон

- +7 (915) 1833520