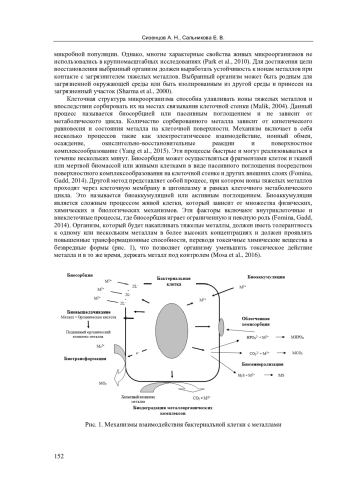

Возрастающий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду оказывает негативное влияние на экологические системы различного уровня организации. Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносят тяжелые металлы, так как наряду с выраженным биологическим действием они обладают кумулятивным эффектом. Поиск новых методических подходов устранения последствий техногенного загрязнения тяжелыми металлами является актуальной задачей для создания экологического благополучия территорий. Физические и химические методы используемые для ремедиации имеют ряд недостатков, таких как высокая стоимость и неполное удаление, что может привести к вторичному загрязнению. Бактериальная ремедиация является высокоэффективным методом обеспечивающим снижение уровня техногенной нагрузки на экологическую систему бактерия - вода - почва - растение - животное - человек. В статье проведен анализ метааналитических литературных данных механизмов взаимодействия бактериальной клетки и металлов, методы биоремедиации почв и оценка сорбционных характеристик микроорганизмов рода Bacillus sp. Представленные в обзоре результаты эмпирических исследований свидетельствуют о высоком биоремедиационном потенциале представителей данной группы в отношении как эссенциальных так и ксенобиотических элементов из группы тяжелых металлов. Так уровень сорбции ртути из субстртатов может достигать 96,4 % от внесенной концентрации, свинца до 99,5 %, кадмия - 98,3 %, мышьяка - 98,3 %, никеля - 99,2 %, хрома - 95,0 %, меди - 91,8 % и цинка - 87,0 %, соответственно. Поиск альтернативных методов ремедиации территорий подвергшихся техногенной нагрузки с использованием популяций бактериальных клеток является не только высокоэффективным, но и экологически безопасным. В большинстве анализируемых работ используются аборигенные штаммы уровень металтолерантности и сорбционной емкости которых обусловлен их селекционными характеристиками в условиях избыточной катионной нагрузки металлов на среду их обитания.

Идентификаторы и классификаторы

Загрязнение окружающей среды опасными отходами, органическими загрязнителями и тяжелыми металлами отрицательно влияет на природные экосистемы и наносит существенный ущерб здоровью человека. Основным источником данных загрязнителей являются не только антропогенные факторы, но так же и различные стихийные бедствия (ураганы, извержения вулканов, землетрясения и т. д.). Тяжелые металлы обладают выраженным кумулятивным действием и проявляют свою токсичность за счет накопления в сельскохозяйственных почвах с последующим внедрением в пищевую цепочку, создавая тем самым серьезную угрозу продовольственной безопасности. Традиционные и физические методы дороги и малоэффективны в районах с низкой токсичностью металлов. Таким образом, биоремедиация является экологически чистым и эффективным методом восстановления окружающей среды, загрязненной тяжелыми металлами, путем использования внутренних биологических механизмов микроорганизмов и растений для уничтожения опасных загрязнителей (Ojuederie, Babalola, 2017).

Список литературы

1. Adnan A. S. M., Abu Zeid I. M., Ahmad S. A., Halmi M. I. E., Abdullah S. R. S., Masdor N. A., Shukor M. S., Shukor M. Y. A molybdenum-reducing Bacillus sp. strain Zeid 14 in soils from Sudan that could grow on amides and acetonitrile // Malaysian Journal of Soil Science. - 2016. - Vol. 20. - P. 111-134. EDN: YGMJMF

2. Al-Gheethi A., Mohamed R., Noman E., Ismail N., Kadir O. A. Removal of heavy metal ions from aqueous solutions using Bacillus subtilis biomass pre-treated by supercritical carbon dioxide // CLEAN-Soil Air Water. - 2017. - Vol. 45, N 10. - P. 1700356. org/. DOI: 10.1002/clen.201700356

3. Alotaibi B. S., Khan M., Shamim S. Unraveling the Underlying Heavy Metal Detoxification Mechanisms of Bacillus Species // Microorganisms. - 2021. - N 9 (8). -1628 р. DOI: 10.3390/microorganisms9081628 EDN: KGHTUF

4. An Q., Jin L., Deng S., Li Z., Zhang C. Removal of Mn(II) by a nitrifying bacterium Acinetobacter sp. AL-6.

5. efficiency and mechanisms // Environmental Science and Pollution Research. - 2021. - Vol. 28. - P. 31218-31229. DOI: 10.1007/s11356-021-12764-6 EDN: NXIXIH

6. Anderson C. R., Cook G. M. Isolation and characterization of arsenate-reducing bacteria from arsenic-contaminated sites in New Zealand. Current Microbiology. - 2004. - N 48 (5). - P. 341-7. DOI: 10.1007/s00284-003-4205-3 EDN: FMJXBH

7. Arifiyanto A., Apriyanti F. D., Purwaningsih P., Kalqutny S. H., Agustina D., Surtiningsih T., Shovitri M., Zulaika E. Lead (Pb) bioaccumulation; Genera Bacillus isolate S1 and SS19 as a case study // AIP Conference Proceedings. - 2017. - N 1854. - P. 020003. DOI: 10.1063/1.4985394

8. Ayangbenro A. S., Babalola O. O. A New Strategy for Heavy Metal Polluted Environments: A Review of Microbial Biosorbents // International Journal of Environmental Research and Public Health. - 2017. - N 14 (1). - P. 94. DOI: 10.3390/ijerph14010094 EDN: YZSBRT

9. Ayangbenro A. S., Babalola O. O. Genomic analysis of Bacillus cereus NWUAB01 and its heavy metal removal from polluted soil // Scientific reports. - 2020. - N 10 (1). - P. 19660. DOI. -x. DOI: 10.1038/s41598-020-75170 EDN: PIYZRZ

10. Azubuike C. C., Chikere C. B., Okpokwasili G. C. Bioremediation techniques-classification based on site of application: principles, advantages, limitations and prospects // World Journal of Microbiology & Biotechnology. - 2016. - Vol. 32. - P. 180. DOI. -x. DOI: 10.1007/s11274-016-2137 EDN: XTEHZV

11. Bai Y., Su J., Wen Q., Li G., Xue L., Huang T. Removal of tetracycline by denitrifying Mn(II)-oxidizing bacterium Pseudomonas sp. H117 and biomaterials (BMO and MBMO): Efficiency and mechanisms // Bioresource Technology. - 2020. - N 312. - P. 123565. DOI: 10.1016/j.biortech.2020.123565 EDN: VALKVQ

12. Balamurugan D., Udayasooriyan C., Kamaladevi B. Chromium (VI) reduction by Pseudomonas putida and Bacillus subtilis isolated from contaminated soils // International Journal of Environmental Sciences. - 2014. - Vol. 5. N 3. - P. 522. DOI: 10.6088/ijes.2014050100046

13. Basha S. A., Rajaganesh K. Microbial bioremediation of heavy metals from textile industry dye effluents using isolated bacterial strains // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS). - 2014. - Vol. 3. - P. 785-794.

14. Blindauer C. A., Harrison M. D., Robinson A. K., Parkinson J. A., Bowness P. W., Sadler P. J., Robinson N. J. Multiple bacteria encode metallothioneins and SmtA-like zinc fingers // Molecular Microbiology. - 2002, N 45 (5). - P. 1421-1432. DOI: 10.1046/j.1365-2958.2002.03109.x EDN: BFBPBL

15. Bouchez T., Patureau D., Dabert P., Juretschko S., Doré J., Delgenès P., Moletta R., Wagner M.. Ecological study of a bioaugmentation failure // Environmental microbiology. - 2000. - Vol. 2, N 2. - P. 179-190. DOI: 10.1046/j.14622920.2000.00091.x

16. Cai D., Rao Y., Zhan Y., Wang Q., Chen S. Engineering Bacillus for efficient production of heterologous protein: current progress, challenge and prospect // Journal of Applied Microbiology. - 2019. - N 126 (6). - P. 1632-1642. DOI: 10.1111/jam.14192

17. Cephidian A., Makhdoumi A., Mashreghi M., Mahmudy Gharaie M. H. Removal of anthropogenic lead pollutions by a potent Bacillus species AS2 isolated from geogenic contaminated site // International journal of environmental science and technology. - 2016. - Vol. 13. - P. 2135-2142. DOI: 10.1007/s13762-016-1023-2 EDN: ELTUVJ

18. Chaturvedi M. K. Studies on chromate removal by chromium-resistant Bacillus sp. isolated from tannery effluent // Journal of Environmental Protection. - 2011. - Vol. 2, N 01. - P. 76-82. DOI: 10.4236/jep.2011.21008

19. Chen X. C., Wang Y. P., Lin Q., Shi J. Y., Wu W. X., Chen Y. X. Biosorption of copper (II) and zinc (II) from aqueous solution by Pseudomonas putida CZ1 // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. - 2005. - Vol. 46, N 2. - P. 101- 107. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2005.10.003 EDN: KMOUAN

20. Chen Z., Pan X., Chen H., Lin Z., Guan X. Investigation of lead(II) uptake by Bacillus thuringiensis 016 // World Journal of Microbiology & Biotechnology. - 2015. - Vol. 31, N 11 - P. 1729-36. DOI: 10.1007/s11274-015-1923-1 EDN: XYRHNZ

21. Chikere C. B., Okpokwasili G. C., Chikere B. O. Bacterial diversity in a tropical crude oil-polluted soil undergoing bioremediation // African Journal of Biotechnology. - 2009. - Vol. 8. - P. 2535-2540.

22. Chipasa K. B., Mędrzycka K. Behavior of lipids in biological wastewater treatment processes // Journal of industrial microbiology and biotechnology. - 2006. -Vol. 33. N 8. - P. 635-645. DOI: 10.1007/s10295-006-0099-y EDN: LYYNKR

23. Coelho L. M., Rezende H. C., Coelho L. M., De Sousa P. A., Melo D. F., Coelho N. M. Bioremediation of polluted waters using microorganisms // Advances in Bioremediation of Wastewater and Polluted Soil. - 2015. - Vol. 10. - P. 60770. DOI: 10.5772/60770

24. da Costa A. C. A., Duta F. P. Bioaccumulation of copper, zinc, cadmium and lead by Bacillus sp., Bacillus cereus, Bacillus sphaericus and Bacillus subtilis // Brazilian Journal of Microbiology. - 2001. - Vol. 32. - P. 1-5. DOI: 10.1590/S1517-83822001000100001

25. Dadrasnia A., Chuan Wei K. S., Shahsavari N., Azirun M. S., Ismail S. Biosorption potential of Bacillus salmalaya strain 139SI for removal of Cr (VI) from aqueous solution // International journal of environmental research and public health. - 2015. - Vol. 2, N 12. - P. 15321-15338. DOI: 10.3390/ijerph121214985 EDN: XOWZLJ

26. Das P., Sinha S., Mukherjee S. K. Nickel bioremediation potential of Bacillus thuringiensis KUNi1 and some environmental factors in nickel removal // Bioremediation journal. - 2014. - Vol. 18, N 2. - P. 169-177. DOI: 10.1080/10889868.2014.889071

27. Das S., Dash H. R., Chakraborty J. Genetic basis and importance of metal resistant genes in bacteria for bioremediation of contaminated environments with toxic metal pollutants // Applied microbiology and biotechnology. - 2016. - Т. 100. - P. 2967-2984. EDN: WUJMSD

28. Dash H. R., Das S. Bioremediation of inorganic mercury through volatilization and biosorption by transgenic Bacillus cereus BW-03 (pPW-05) // International Biodeterioration & Biodegradation. - 2015. - Vol. 103. - P. 179-185. DOI: 10.1016/j.ibiod.2015.04.022 EDN: XPEGTH

29. Dell’Anno F., Brunet C., van Zyl L. J., Trindade M., Golyshin P. N., Dell’Anno A., Ianora A., Sansone C. Degradation of hydrocarbons and heavy metal reduction by marine bacteria in highly contaminated sediments // Microorganisms. - 2020. - Vol. 8. - P. 1402. DOI: 10.3390/microorganisms8091402 EDN: GXCIBV

30. Dey U., Chatterjee S., Mondal N. K. Isolation and characterization of arsenic-resistant bacteria and possible application in bioremediation // Biotechnology Reports. - 2016. - N 10. - P. 1-7. DOI: 10.1016/j.btre.2016.02.002

31. Díaz A., Marrero J., Cabrera G., Coto O., Gómez J. M. Biosorption of nickel, cobalt, zinc and copper ions by Serratia marcescens strain 16 in mono and multimetallic systems // Biodegradation. - 2022a. - N 33 (1). - P. 33-43. DOI: 10.1007/s10532-021-09964-9 EDN: NFGOAP

32. Díaz A., Marrero J., Cabrera G., Coto O., Gómez J. M. Optimization of nickel and cobalt biosorption by native Serratia marcescens strains isolated from serpentine deposits using response surface methodology // Environmental Monitoring and Assessment. - 2022b. - Vol. 10, N 194 (3). - P. 167. DOI: 10.1007/s10661-022-09816-w EDN: HRKQHD

33. Dong G., Wang Y., Gong L., Wang M., Wang H., He N., Zheng Y., Li Q. Formation of soluble Cr (III) end-products and nanoparticles during Cr (VI) reduction by Bacillus cereus strain XMCr-6 // Biochemical engineering journal. - 2013. - Vol. 70. - P.166-172. DOI: 10.1016/j.bej.2012.11.002

34. El-Helow E. R., Sabry S. A., Amer R. M. Cadmium biosorption by a cadmium resistant strain of Bacillus thuringiensis: regulation and optimization of cell surface affinity for metal cations // BioMetals. - 2000. - N 13 (4). P. 273- 280. :1009291931258. DOI: 10.1023/a EDN: XNURIX

35. Elshaghabee F. M., Rokana N., Gulhane R. D., Sharma C., Panwar H. Bacillus as potential probiotics: status, concerns, and future perspectives // Frontiers in microbiology. - 2017. - Vol. 8. - P. 1490. DOI: 10.3389/fmicb.2017.01490 EDN: YHHEYH

36. Fomina M., Gadd G. M. Biosorption: current perspectives on concept, definition and application // Bioresource Technology. - 2014. - N 160. P. 3-14. DOI: 10.1016/j.biortech.2013.12.102 EDN: XLBQUD

37. Gadd G. M. Bioremedial potential of microbial mechanisms of metal mobilization and immobilization // Current Opinion in Biotechnology. - 2000. - Vol. 11. N 3. - P. 271-279. DOI: 10.1016/S0958-1669(00)00095-1 EDN: LXFMZN

38. Gao R., Wang Y., Zhang Y., Tong J., Dai W. Cobalt (II) bioaccumulation and distribution in Rhodopseudomonas palustris // Biotechnology & Biotechnological Equipment. - 2017. - Vol. 31, N 3. - P. 527-534. DOI: 10.1080/13102818.2017.1292148 EDN: YZWQWZ

39. Gavrilescu M. Removal of heavy metals from the environment by biosorption // Engineering in Life Sciences. - 2004. - Vol. 4. - P.219-232. DOI: 10.1002/elsc.20040026

40. Ghosh S., Mohapatra B., Satyanarayana T., Sar P. Molecular and taxonomic characterization of arsenic (As) transforming Bacillus sp. strain IIIJ3-1 isolated from As-contaminated groundwater of Brahmaputra river basin, India // BMC Microbiology. - 2020. - Vol. 20. - P. 256. DOI: 10.1186/s12866-020-01893-6 EDN: ZEQJFN

41. Green-Ruiz C., Rodriguez-Tirado V., Gomez-Gil B. Cadmium and zinc removal from aqueous solutions by Bacillus jeotgali: pH, salinity and temperature effects // Bioresour Technol. - 2008. - 99 (9). Р. 3864-3870. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.06.047

42. Green-Ruiz C. Mercury(II) removal from aqueous solutions by nonviable Bacillus sp. from a tropical estuary // Bioresource Technology. - 2006. - N 97(15). - P. 1907-11. DOI: 10.1016/j.biortech.2005.08.014 EDN: LWQBUJ

43. He L. M., Tebo B. M. Surface Charge Properties of and Cu(II) Adsorption by Spores of the Marine Bacillus sp. Strain SG-1 // Applied and Environmental Microbiology. - 1998. - N 64(3). - P. 1123-9. DOI: 10.1128/AEM.64.3.11231129.1998

44. Hong H. A., Duc L. H., Cutting S. M. The Use of Bacterial Spore Formers as Probiotics // FEMS Microbiology Reviews. - 2005. - N 29(4). - P. 813-835. DOI: 10.1016/j.femsre.2004.12.001 EDN: MAHCYJ

45. Huang H., Zhao Y., Xu Z., Ding Y., Zhou X., Dong M. A high Mn(II)-tolerance strain, Bacillus thuringiensis HM7, isolated from manganese ore and its biosorption characteristics // PeerJ Publishing. - 2020. - N 8. - P. 8589. DOI: 10.7717/peerj.8589 EDN: GZATKB

46. Huang X., Nong X., Liang K., Chen P., Zhao Y., Jiang D., Xiong J. Efficient Mn(II) removal mechanism by Serratia marcescens QZB-1 at high manganese concentration // Frontiers in Microbiology. - 2023. - N 14. - P. 1150849. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1150849 EDN: HCPTXF

47. Issazadeh K., Jahanpour N., Pourghorbanali F., Raeisi G., Faekhondeh J. Heavy metals resistance by bacterial strains // Annals of Biological Research. - 2013. - Vol. 4. - N 2. - P. 60-63.

48. Jakovljević V., Grujić S., Simić Z., Ostojić A., Radojević I. Finding the best combination of autochthonous microorganisms with the most effective biosorption ability for heavy metals removal from wastewater // Frontiers in Microbiology. - 2022. - N 13. - P. 1017372. DOI: 10.3389/fmicb.2022.1017372 EDN: KNYJWX

49. Jiménez G., Blanch A. R., Tamames J., Rosselló-Mora R. Complete Genome Sequence of Bacillus toyonensis BCT7112T, the Active Ingredient of the Feed Additive Preparation Toyocerin // Genome Announcements. - 2013. - N 1 (6). - P. 01080-13. DOI: 10.1128/genomeA.01080-13

50. Joo J. H., Hassan S. H., Oh S. E. Comparative study of biosorption of Zn2+ by Pseudomonas aeruginosa and Bacillus cereus // International Biodeterioration & Biodegradation. - 2010. - Vol. 64, N 8. - P. 734-741. DOI: 10.1016/j.ibiod.2010.08.007

51. Kaksonen A. H., Puhakka J. A. Sulfate reduction based bioprocesses for the treatment of acid mine drainage and the recovery of metals // Engineering in Life Sciences. - 2007. - Т. 7 (6). - P. 541-564. EDN: MKENJV

52. Kamika I., Momba M. N. Assessing the resistance and bioremediation ability of selected bacterial and protozoan species to heavy metals in metal-rich industrial wastewater // BMC Microbiology. - 2013, N 6. - P. 13-28. DOI: 10.1186/1471-2180-13-28 EDN: KQYKTJ

53. Kanmani P., Aravind J., Preston D. Remediation of chromium contaminants using bacteria // International journal of Environmental Science and Technology. - 2012. - N 9. P. 183-193. DOI: 10.1007/s13762-011-0013-7 EDN: PLAVQL

54. Kapahi M., Sachdeva S. Bioremediation options for heavy metal pollution // Journal of health and pollution. - 2019. - Vol. 9. N 24 - Р. 191-203. EDN: SSNNEK

55. Karakagh R. M., Chorom M., Motamedi H., Kalkhajeh Y. K., Oustan S. Biosorption of Cd and Ni by inactivated bacteria isolated from agricultural soil treated with sewage sludge // Ecohydrology & Hydrobiology. - 2012. - Vol. 12, N 3. - Р. 191-198. DOI: 10.1016/S1642-3593(12)70203-3

56. Khan M., Ijaz M., Chotana G. A., Murtaza G., Malik A., Shamim S. Bacillus altitudinis MT422188: A potential agent for zinc bioremediation // Bioremediation Journal. - 2022. - Vol. 26, N 3. - Р. 228-248. DOI: 10.1080/10889868.2021.1927973 EDN: IYLTNI

57. Kim I. H., Choi J. H., Joo J. O., Kim Y. K., Choi J. W., Oh B. K. Development of a microbe-zeolite carrier for the effective elimination of heavy metals from seawater // Journal of microbiology and biotechnology. - 2015. - Vol. 25, N 9. - Р.1542-1546. DOI: 10.4014/jmb.1504.04067

58. Kim S. Y., Jin M. R., Chung C. H., Yun Y. S., Jahng K. Y., Yu K. Y. Biosorption of cationic basic dye and cadmium by the novel biosorbent Bacillus catenulatus JB-022 strain // Journal of bioscience and bioengineering. - 2015. - Vol. 119, N 4. - P. 433-439. DOI: 10.1016/j.jbiosc.2014.09.022

59. Kotb E. Purification and partial characterization of serine fibrinolytic enzyme from Bacillus megaterium KSK-07 isolated from kishk, a traditional Egyptian fermented food // Applied Biochemistry and Microbiology. - 2015. - Vol. 51. - P. 34-43. DOI: 10.1134/S000368381501007X EDN: UVYCOX

60. Kumawat T. K., Kumawat V., Sharma S., Kandwani N., Biyani M. Applications of EPS in environmental bioremediations // In Microbial Exopolysaccharides as Novel and Significant Biomaterials, 1st ed., Nadda A. K., Sajna K. V., Sharma S., Eds.; Springer: Cham, Switzerland. - 2021. P. 285-302.

61. Lee N. K., Kim W. S., Paik H. D. Bacillus strains as human probiotics: characterization, safety, microbiome, and probiotic carrier // Food Science and Biotechnology. - 2019. - Vol. 28. - P. 1297-1305. DOI: 10.1007/s10068-019-00691-9 EDN: QAINBX

62. Liaqat I., Muhammad N., Ara C., Hanif U., Andleeb S., Arshad M., Aftab M. N., Raza C., Mubin M. Bioremediation of heavy metals polluted environment and decolourization of black liquor using microbial biofilms // Molecular Biology Reports. - 2023. - N 50 (5). - P. 3985-3997. DOI: 10.1007/s11033-023-08334-3 EDN: TQCBOG

63. Lin C. C., Lin H. L. Remediation of soil contaminated with the heavy metal (Cd2+) // Journal of Hazardous Materials. - 2005. - N 122 (1-2). P. 7-15. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2005.02.017 EDN: KJTRMH

64. Liu T., Nakashima S., Hirose K., Uemura Y., Shibasaka M., Katsuhara M., Kasamo K. A metallothionein and CPxATPase handle heavy-metal tolerance in the filamentous cyanobacterium Oscillatoria brevis // FEBS Letters. - 2003. - N 542 (1-3). - P. 159-163. DOI: 10.1016/s0014-5793(03)00370-3 EDN: BGJNEL

65. Malik A. Metal bioremediation through growing cells // Environment International. - 2004. - N 30(2). P. 261-278. DOI: 10.1016/j.envint.2003.08.001

66. Mangunwardoyo W., Sudjarwo T., Patria M. P. Bioremediation of effluent wastewater treatment plant Bojongsoang Bandung Indonesia using consortium aquatic plants and animals // International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences. - 2013. - Vol. 14, N 1. - P. 150-160.

67. Mani D., Kumar C. Biotechnological advances in bioremediation of heavy metals contaminated ecosystems: an overview with special reference to phytoremediation // International journal of environmental science and technology. - 2014. - Vol. 11. - P.843-872. DOI: 10.1007/s13762-013-0299-8 EDN: SOMMRV

68. Mardiyono M., Sajidan S., Masykuri M., Setyono P. Bioremediation of nickel heavy metals in electroplating industrial liquid waste with Bacillus subtilis // International Conference on Science and Applied Science (ICSAS) 2019 AIP Conf. Proc. - 2022. - 1. DOI: 10.1063/1.5141697

69. Medina-Bellver J. I., Marín P., Delgado A., Rodríguez-Sánchez A., Reyes E., Ramos J. L., Marqués S. Evidence for in situ crude oil biodegradation after the Prestige oil spill // Environmental microbiology. - 2005. - Vol.7. N 6. - P. 773- 779. DOI: 10.1111/j.1462-2920.2005.00742.x

70. Mishra S., Doble M. Novel chromium tolerant microorganisms: isolation, characterization and their biosorption capacity // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2008. - N 71 (3). - P. 874-9. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2007.12.017

71. Miyatake M., Hayashi S. Characteristics of arsenic removal by Bacillus cereus strain W2 // Resources Processing. - 2011. - Vol. 58. - N 3. - Р. 101-107. DOI: 10.4144/rpsj.58.101

72. Mohamed E. A., Farag A. G. Arsenic removal from aqueous solutions by different Bacillus and Lysinibacillus species // Bioremediation Journal. - 2015. - Vol. 19. N 4. - P. 269-276. DOI: 10.1080/10889868.2014.995375

73. Mosa K. A., Saadoun I., Kumar K., Helmy M., Dhankher O. P. Potential Biotechnological Strategies for the Cleanup of Heavy Metals and Metalloids // Frontiers in Plant Science. - 2016. - N 7. - P. 303. DOI: 10.3389/fpls.2016.00303 EDN: XYUEAD

74. Muneer B., Iqbal M. J., Shakoori F. R., Shakoori A. R. Tolerance and biosorption of mercury by microbial consortia: Potential use in bioremediation of wastewater // Pakistan Journal of Zoology. - 2013. - Vol. 45. - P. 247-254.

75. Nayak A. K., Panda S. S., Basu A., Dhal N. K. Enhancement of toxic Cr (VI), Fe, and other heavy metals phytoremediation by the synergistic combination of native Bacillus cereus strain and Vetiveria zizanioides L.// International journal of phytoremediation. - 2018. - Vol. 20, N 7. - P. 682-691. DOI: 10.1080/15226514.2017.1413332

76. Nwinyi O. C., Kanu I. A., Tunde A., Ajanaku K. O. Characterization of diesel degrading bacterial species from contaminated tropical ecosystem // Brazilian Archives of Biology and Technology. - 2014. - Vol. 57. - P. 789-796. DOI: 10.1590/S1516-8913201402250

77. Ojuederie O. B., Babalola O. O. Microbial and Plant-Assisted Bioremediation of Heavy Metal Polluted Environments: A Review // International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). - 2017. - N 14(12). - P. 1504. DOI: 10.3390/ijerph14121504

78. Oliveira A. F., Machado R. B., Ferreira A. M., Sena I. D. S., Silveira M. E., Almeida A. M. S., Braga F. S., Rodrigues A. B. L., Bezerra R. M., Ferreira I. M., Florentino A. C. Copper-Contaminated Substrate Biosorption by Penicillium sp. Isolated from Kefir Grains // Microorganisms. - 2023. - N 11(6). P. 1439. DOI: 10.3390/microorganisms11061439 EDN: IWPXWA

79. Ouattara H. G., Reverchon S., Niamke S. L., Nasser W. Regulation of the synthesis of pulp degrading enzymes in Bacillus isolated from cocoa fermentation // Food Microbiology. - 2017. - Vol. 63. - P. 255-262. DOI: 10.1016/j.fm.2016.12.004

80. Oves M., Khan M. S., Zaidi A. Biosorption of heavy metals by Bacillus thuringiensis strain OSM29 originating from industrial effluent contaminated north Indian soil // Saudi journal of biological sciences. - 2013. - Vol. 20, N 2. - P. 121- 129. DOI: 10.1016/j.sjbs.2012.11.006

81. Öztürk A. Removal of nickel from aqueous solution by the bacterium Bacillus thuringiensis // Journal of Hazardous Materials. - 2007. - Vol. 147, N 1-2. - P. 518-523. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.01.047 EDN: KJWOCH

82. Pal A., Paul A. K. Microbial extracellular polymeric substances: central elements in heavy metal bioremediation // Indian Journal of Microbiology. 2008. - N 48 (1). - P. 49-64. DOI: 10.1007/s12088-008-0006-5 EDN: YAQTEV

83. Pan J. H., Liu R. X., Tang H. X. Surface reaction of Bacillus cereus biomass and its biosorption for lead and copper ions // Journal of Environmental Sciences. - 2007. - Vol. 19, N 4. - P. 403-408. DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60067-9

84. Pardo R., Herguedas M., Barrado E., Vega M. Biosorption of cadmium, copper, lead and zinc by inactive biomass of Pseudomonas putida // Analytical and Bioanalytical Chemistry. - 2003. - Vol. 376. - P. 26-32. DOI: 10.1007/s00216003-1843-z EDN: ESJKAL

85. Park D, Yun Y. S., Park J. M. The past, present, and future trends of biosorption // Biotechnol Bioproc E. - 2010. - Vol. 15. - P. 86-102. DOI: 10.1007/s12257-009-0199-4 EDN: XXJPWP

86. Pham V. H. T., Kim J., Chang S., Chung W. Bacterial biosorbents, an efficient heavy metals green clean-up strategy: Prospects, challenges, and opportunities // Microorganisms. - 2022. - Vol. 10. - P. 610. DOI: 10.3390/microorganisms10030610 EDN: RFXFYP

87. Podder M. S., Majumder C. B. Biosorptive Performance of Bacillus arsenicus MTCC 4380 Biofilm Supported on.

88. Sawdust/MnFe2O4 Composite for the Removal of As(III) and As(V) // Water Conservation Science and Engineering. - 2016. - Vol. 1. - P.103-125. DOI: 10.1007/s41101-016-0007-x EDN: JIHCTB

89. Pushkar B., Sevak P., Singh A. Bioremediation treatment process through mercury-resistant bacteria isolated from Mithi river // Appl Water Sci. - 2019. - Vol. 9. - P. 117. DOI: 10.1007/s13201-019-0998-5 EDN: MYSYPI

90. Qiao W., Zhang Y., Xia H., Luo Y., Liu S., Wang S., Wang W. Bioimmobilization of lead by Bacillus subtilis X3 biomass isolated from lead mine soil under promotion of multiple adsorption mechanisms // Royal Society open science. - 2019. - Vol. 6, N 2. - P. 181701. DOI: 10.1098/rsos.181701 EDN: XAKONW

91. Rahman A., Nahar N., Nawani N. N., Jass J., Hossain K., Saud Z. A., Saha A. K., Ghosh S., Olsson B., Mandal A. Bioremediation of hexavalent chromium (VI) by a soil-borne bacterium, Enterobacter cloacae B2-DHA // Journal of.

92. Environmental Science and Health, Part A. - 2015. - Vol. 50, N 11. - P. 1136-1147. DOI: 10.1080/10934529.2015.1047670

93. Raj A. S., Muthukumar P. V., Bharathiraja B., Priya M. Comparative biosorption capacity of copper and chromium by Bacillus cereus // International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - Vol. 7. - P. 442-444. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.34.19355

94. Rajesh P., Athiappan M., Paul R., Raj K. D. Bioremediation of cadmium by Bacillus safensis (JX126862), a marine bacterium isolated from mangrove sediments // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. - 2014. - Vol. 3, N 12. - P. 326-335.

95. Rani M. J., Hemambika B., Hemapriya J., Kannan V. R. Comparative assessment of heavy metal removal by immobilized and dead bacterial cells: a biosorption approach //African Journal of Environmental Science and Technology. - 2010. - Vol. 4. - N 2. - P.77-83.

96. Rigoletto M., Calza P., Gaggero E., Malandrino M., Fabbri D. Bioremediation methods for the recovery of leadcontaminated soils: A review // Applied Sciences. - 2020. - Vol. 10, N 10. - P. 3528. DOI: 10.3390/app10103528 EDN: PUMEIC

97. Rodríguez-Tirado V., Green-Ruiz C., Gómez-Gil B. Cu and Pb biosorption on Bacillus thioparans strain U3 in aqueous solution: Kinetic and equilibrium studies // Chemical Engineering Journal. - 2012. - Vol. 181. - P. 352-359. DOI: 10.1016/j.cej.2011.11.091

98. Rohini B., Jayalakshmi S. Bioremediation potential of Bacillus cereus against copper and other heavy metals // International Journal of Advanced Research in Biological Sciences. - 2015. - Vol. 2, N 2. - P. 200-209.

99. Sabae S. Z., Hazaa M., Hallim S. A., Awny N. M., Daboor S. M. Bioremediation of Zn+2, Cu+2 and Fe+2 using Bacillus subtilis D215 and Pseudomonas putida biovar A D225 // Bioscience Research. - 2006. - Vol. 3. - P.189-204.

100. Şahin Y., Öztürk A. Biosorption of chromium (VI) ions from aqueous solution by the bacterium Bacillus thuringiensis // Process Biochemistry. - 2005. - Vol. 40, N 5. - P. 1895-1901. DOI: 10.1016/j.procbio.2004.07.002

101. Sahoo S., Goli D. Bioremediation of lead by a halophilic bacteria Bacillus pumilus isolated from the mangrove regions of Karnataka // International Journal of Science and Research. - 2020. - Vol. 9. - P. 1337-1343. DOI: 10.21275/ART20204172

102. Salehizadeh H., Shojaosadati S. A. Removal of metal ions from aqueous solution by polysaccharide produced from Bacillus firmus // Water Research. - 2003. Vol. 37, N 17. - P. 4231-4235. DOI: 10.1016/S0043-1354(03)00418-4 EDN: EROWWD

103. Samarth D. P., Chandekar C. J., Bhadekar R. K. Biosorption of heavy metals from aqueous solution using Bacillus licheniformis // International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology. - 2012. - Vol. 10, N 2. - P. 12-19.

104. Sanders M. E., Morelli L., Tompkins T. A. Sporeformers as Human Probiotics: Bacillus, Sporolactobacillus, and Brevibacillus. // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. - 2003. - N 2 (3). - P. 101-110. DOI: 10.1111/j.1541-4337.2003.tb00017.x

105. Saranya K., Sundaramanickam A., Shekhar S., Swaminathan S. Biosorption of mercury by Bacillus thuringiensis (CASKS3) isolated from mangrove sediments of southeast coast India // Indian Journal of Geo-Marine Sciences. - 2019. - Vol. 48. - P.143-150. http://nopr.niscpr.res.in/handle/123456789/45639.

106. Sayqal A., Ahmed O. B. Advances in Heavy Metal Bioremediation: An Overview // Applied Bionics Biomechanics. - 2021. - N 5. - P. 1-8. DOI: 10.1155/2021/1609149 EDN: QHLHBI

107. Sharma B., Shukla P. Lead bioaccumulation mediated by Bacillus cereus BPS-9 from an industrial waste contaminated site encoding heavy metal resistant genes and their transporters // Journal of Hazardous Materials. - 2021. - N 401. - P. 123285. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123285 EDN: WKFOAA

108. Sharma P. K., Balkwill D. L., Frenkel A., Vairavamurthy M. A. A new Klebsiella planticola strain (Cd-1) grows anaerobically at high cadmium concentrations and precipitates cadmium sulfide // Applied and Environmental Microbiology. - 2000. - N 66 (7). - P. 3083-7. DOI: 10.1128/AEM.66.7.3083-3087.2000

109. Shivaji S., Suresh K., Chaturvedi P., Dube S., Sengupta S. Bacillus arsenicus sp. nov., an arsenic-resistant bacterium isolated from a siderite concretion in West Bengal, India // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. - 2005. - N 55 (Pt 3). - P. 1123-1127. DOI: 10.1099/ijs.0.63476-0 EDN: XRTVXR

110. Siddiquee S., Rovina K., Azad S. A., Naher L., Suryani S., Chaikaew P. Heavy Metal Contaminants Removal from Wastewater Using the Potential Filamentous Fungi Biomass: A Review // Journal of Microbial & Biochemical Technology. - 2015. - Vol. 7. - P. 384-393. DOI: 10.4172/1948-5948.1000243

111. Singh N., Verma T., Gaur R. Detoxification of hexavalent chromium by an indigenous facultative anaerobic Bacillus cereus strain isolated from tannery effluent // African journal of biotechnology. - 2013. - Vol. 12, N 10. - P. 1091-1103.

112. Singh P. P., Chopra A. K. Removal of Zn2+ and Pb2+ using new isolates of Bacillus spp. PPS03 and Bacillus subtilis PPS04 from paper mill effluents using indigenously designed Bench-top Bioreactor // Journal of Applied and Natural Science. - 2014. - Vol. 6, N 1. - P. 47-56.

113. Sinha A., Khare S. K. Mercury bioremediation by mercury accumulating Enterobacter sp. cells and its alginate immobilized application // Biodegradation. - 2012. - N 23 (1). - P. 25-34. DOI: 10.1007/s10532-011-9483-z EDN: PYCMKY

114. Srinath T., Verma T., Ramteke P. W., Garg S. K. Chromium (VI) biosorption and bioaccumulation by chromate resistant bacteria // Chemosphere. - 2002. - N 48 (4). - P. 427-435. DOI: 10.1016/S0045-6535(02)00089-9

115. Su C. A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques // Environmental Skeptics and Critics. - 2014. - Vol. 3, N 2. - P. 24.

116. Sun D., Li X., Zhang G. Biosorption of Ag(I) from aqueous solution by Bacillus licheniformis strain R08 // Applied Mechanics and Materials. - 2013. - N 295-298. - P. 129-134. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.295-298.129

117. Suresh K., Prabagaran S. R., Sengupta S., Shivaji S. Bacillus indicus sp. nov., an arsenic-resistant bacterium isolated from an aquifer in West Bengal, India // International journal of systematic and evolutionary microbiology. - 2004. - Vol. 54, N 4. - P. 1369-1375. DOI: 10.1099/ijs.0.03047-0 EDN: XXGHFV

118. Switzer Blum J., Burns Bindi A., Buzzelli J., Stolz J. F., Oremland R.S. Bacillus arsenicoselenatis, sp. nov., and Bacillus selenitireducens, sp. nov.: two haloalkaliphiles from Mono Lake, California that respire oxyanions of selenium and arsenic // Archives of Microbiology. - 1998. - N 171 (1). - P. 19-30. DOI: 10.1007/s002030050673 EDN: AWMSJX

119. Takano H. The regulatory mechanism underlying light-inducible production of carotenoids in nonphototrophic bacteria // Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. - 2016. - Vol. 80. - P. 1264-1273. DOI: 10.1080/09168451.2016.1156478

120. Tanaka K., Takanaka S., Yoshida K. A second-generation Bacillus cell factory for rare inositol production // Bioengineered. - 2014. - Vol. 5. - P. 331-334. DOI: 10.4161/bioe.29897

121. Tanmoy P., Nimai C. Environmental Arsenic and Selenium Contamination and Approaches Towards Its Bioremediation Through the Exploration of Microbial Adaptations: A Review // Pedosphere. - 2019. - Vol. 29, N 5. - P. 554-568. DOI: 10.1016/S1002-0160(19)60829-5

122. Taran M., Sisakhtnezhad S., Azin T. Biological removal of nickel (II) by sp. KL1 in different conditions: optimization by Taguchi statistical approach // Polish Journal of Chemical Technology. - 2015. - Vol. 17, N 3. - P. 29-32. DOI: 10.1515/pjct-2015-0046

123. Thapa B., Kc A. K., Ghimire A. A review on bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in soil // Kathmandu university journal of science, engineering and technology. - 2012. - Vol. 8, N 1. - P. 164-170.

124. Tiquia-Arashiro S. M. Lead absorption mechanisms in bacteria as strategies for lead bioremediation // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2018. - Vol. 102. - P. 5437-5444. EDN: YISHMD

125. Upadhyay K. H., Vaishnav A. M., Tipre D. R., Patel B. C., Dave S. R. Kinetics and mechanisms of mercury biosorption by an exopolysaccharide producing marine isolate Bacillus licheniformis // 3 Biotech. - 2017. - Vol. 7. - P. 1- 10. DOI: 10.1007/s13205-017-0958-4 EDN: AWQEHG

126. Vidali M. Bioremediation. an overview // Pure and applied chemistry. - 2001. - Vol. 73., N 7. - P. 1163-1172.

127. Wei W., Liu X., Sun P., Wang X., Zhu H., Hong M., Mao Z. W., Zhao J. Simple whole-cell biodetection and bioremediation of heavy metals based on an engineered lead-specific operon // Environmental Science & Technology. - 2014. - N 48 (6). - P. 3363-71. DOI: 10.1021/es4046567 EDN: SRRJZD

128. Wierzba S. Biosorption of lead (II), zinc (II) and nickel (II) from industrial wastewater by Stenotrophomonas maltophilia and Bacillus subtilis // Polish Journal of Chemical Technology. - 2015. - Vol. 17, N 1. - P. 79-87. DOI: 10.1515/pjct-2015-0012

129. Wu G., Kang H., Zhang X., Shao H., Chu L., Ruan C. A critical review on the bio-removal of hazardous heavy metals from contaminated soils: issues, progress, eco-environmental concerns and opportunities // Journal of Hazardous Materials. - 2010. - N 174 (1-3). - P. 1-8. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.113 EDN: YBAOBJ

130. Wu J., Kang F., Wang Z., Song L., Guan X., Zhou H. Manganese removal and product characteristics of a marine manganese-oxidizing bacterium Bacillus sp. FF-1 // International Microbiology. - 2022. - N 25 (4). - P. 701-708. DOI: 10.1007/s10123-022-00254-9 EDN: KDOQYI

131. Yang T., Chen M. L., Wang J. H. Genetic and chemical modification of cells for selective separation and analysis of heavy metals of biological or environmental significance // TrAC Trends in Analytical Chemistry. - 2015. - Vol. 66. - P. 90-102. DOI: 10.1016/j.trac.2014.11.016

132. Zabochnicka-Świątek M., Krzywonos M. Potentials of biosorption and bioaccumulation processes for heavy metal removal // Polish Journal of Environmental Studies. - 2014. - Vol. 23. - P. 551-561.

133. Zhou M., Liu Y., Zeng G., Li X., Xu W., Fan T. Kinetic and equilibrium studies of Cr (VI) biosorption by dead Bacillus licheniformis biomass // World Journal of Microbiology and Biotechnology. - 2007. - Vol. 23. - P. 43-48. DOI: 10.1007/s11274-006-9191-8 EDN: CDDUSI

134. Zouboulis A. I., Loukidou M. X., Matis K. A. Biosorption of toxic metals from aqueous solutions by bacteria strains isolated from metal-polluted soils // Process biochemistry. - 2004. - Vol. 39, N 8. - P. 909-916. DOI: 10.1016/S00329592(03)00200-0

Выпуск

Другие статьи выпуска

На материале изучения двух крымских ценопопуляций, расположенных в урочище Карабель-Даг (горные леса Крыма) и на горе Чакатыш (Южный берег Крыма), выявлены особенности антэкологии орхидеи ятрышника мужского - Orchis mascula L. Сравнение морфометрических показатели соцветий и цветков, изученных ценопопуляций, позволило выявить ряд достоверных отличий по ряду качественных и количественных показателей. В частности, соцветия в урочище Карабель-Даг содержали меньшее число цветков при более плотном их расположении в соцветии, а цветки отличались большими размерами зева цветка и более коротким шпорцем. На цветках орхидеи отловлено 57 экземпляров пчел 13 видов, в том числе, с гемиполлинариями орхидеи - 9 особей 8 видов: Andrena nitida (Müller), Osmia bicornis L., Anthophora plumipes Pallas, Bombus haematurus Kriechbaumer, Bombus hortorum L., Bombus pascuorum Scopoli, Bombus terrestris L., Xylocopa valga Gerstäcker. Особи еще 5 видов отловлены на цветках орхидеи без гемиполлинариев: Andrena flavipes Panzer, Andrena lathyri Alfken, Eucera cf. nigra Lep., Eucera nigrescens Perez. и Apis mellifera L. Морфологическое соответствие пчел последних 5 видов цветкам орхидеи позволяет также отнести их к законным опылителям O. mascula в Крыму. Виды, отмеченные звездочкой, зарегистрированы как опылители O. mascula впервые. Еще 14 видов пчел, летающих в период цветения O. mascula в местах произрастания этой орхидеи, признаны потенциальными опылителями на основании морфологического соответствия головы этих видов пчел и цветка орхидеи. В двух изученных крымских ценопопуляциях O. mascula за 3 сезона наблюдений отмечен стабильный и относительно высокий уровень опыления цветков - от 26 % до 53 %. Уровень опыления O. mascula отличался сильнее по отдельным сезонам и в меньшей степени между ценопопуляциями в один и тот же год. Привлечение опылителей на цветки O. mascula осуществляется за счет яркости соцветий и подражания нектароносным видам растений, цветущим одновременно с O. mascula. Полученные данные позволяют сделать предположение о существовании в Крыму двух экологических форм O. mascula - горно-лесной и южнобережной.

Залив Сиваш за последние 10 лет претерпел значительные изменения, связанные с перекрытием Северо-Крымского канала. Значительно выросла солёность, что способствовало формированию кормовой базы обыкновенного (розового) фламинго (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) - массовое развитие артемии (Artemia sp.) и личинок комаров-звонцов (Chironomidae). Тёплые зимы последних лет и образование зоны покоя в заливе Сиваш в районе основания Арабатской стрелки способствовали формированию гнездовой колонии обыкновенного фламинго. Образование колонии началось в середине апреля 2024 года, кладка яиц началась в первой декаде мая, первые птенцы появились в конце мая - начале июня. Максимальных размеров колония достигла к 22 июня и насчитывала 320 взрослых птиц и около 110 птенцов двух генераций и более 30 гнёзд, на которых фламинго ещё высиживали яйца. Также были собраны первичные сведения о линьке фламинго в Крыму. Установлено, что для гнездящихся птиц характерна последовательная линька, при которой они не теряют способность к полёту. Формирование гнездовой колонии фламинго является уникальным для Российской Федерации. Для сохранения условий гнездования этих птиц необходимо расширение государственного природного заказника регионального значения «Арабатский» до основания Арабатской стрелки с прилегающей акваторией залива Сиваш. Необходимо создание зоны покоя не менее 2 км вокруг песчаной косы, где в 2024 году сформировалась колония фламинго, с запретом добычи мотыля, артемии и катания виндсёрферов.

В Восточной Сибири в Олёкминском районе на юге республики Саха (Якутия) обнаружена Fruticicola transbaicalia transbaicalia (Sсhileyko, 1978). Моллюски были собраны П. Д. Габышевым и П. Р. Ноговицыным у подножия крутого склона берега реки Чара при впадении в неё реки Токко. Река Чара впадает в реку Олёкма, которая является правым притоком реки Лены. Найденная популяция - самая северо-восточная точка ареала F. t. transbaicalia. Вид обитает на глинистом каменистом склоне на карбонатных породах. На склоне разреженный сосняк с подлеском из можжевельника сибирского (Juniperus sibirica) и вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus). Мохово-лишайниковый ярус развит слабо, травяно-кустарничковый покров разрежен и представлен лапчаткой кустарниковой (Dasiphora fruticosa) и кровохлебкой лекарственной (Sanguisorba officinalis). Общие размеры раковин соответствуют размерам B. t. transbaicalia, указанным для этого подвида ранее. На всех раковинах по четыре линии, указывающие на остановки роста в осенне-зимний периоды. Это говорит о пяти зимах, которые прожили улитки до достижения ими половой зрелости и полного формирования раковин. На единственной найденной живой молодой улитке видно, что окраска переднего конца тела и щупальца коричнево-чёрные. Просвечивающее через раковину тело моллюска пёстрое. Оно и определяет окраску улитки. Исследования последних лет поставили под сомнение видовую самостоятельность F. transbaicalia. Анализ распространения этих видов в Якутии может помочь в решении этого спорного вопроса.

В статье рассматривается история формирование коллекции плодовых культур и ее составной части - коллекции груши (Pyrus L.), сохраняемой на базе Майкопской опытной станции ФИЦ Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Биоресурсная коллекция груши была заложена в 1930 году по инициативе академика Н. И. Вавилова, является одной старейших и крупных в Российской Федерации. В настоящее время коллекция включает 1123 образца, в том числе 875 сортов, 33 гибрида, 30 видов, 215 видообразцов и форм, зарегистрированных в постоянном каталоге ВИР. С привлечением образцов коллекции на базе МОС ВИР выведено более 80 новых перспективных форм и сортов груши, обладающих рядом хозяйственно ценных признаков. В результате многолетнего углубленного биолого-хозяйственного изучения генофонда груши на базе МОС ВИР, были выделены сорта - источники и доноры хозяйственно ценных признаков по приоритетным направлениям селекции (ограниченный объем кроны, скороплодность, позднее цветение, устойчивость высокие товарные и вкусовые качества, увеличенная масса плодов, яркая покровная окраска плодов, зимостойкость, сорта с признаками партенокарпии).

Исследовали морфологию и экологию двух видов из рода Pectenogammarus - Pectenogammarus olivii (H. Milne Edwards, 1830) и Pectenogammarus foxi (Schellenberg, 1928) из Черноморского и Азовоморского прибрежья Крыма. Установлено, что вид P. foxi предпочитает галечно-песчанные пляжи, а вид P. olivii - каменистые и каменисто-валунные пляжи. Морфологический анализ P. foxi и P. olivii показал, что различия шипов или щетинок между этими видами касаются прежде всего эпимеральной и абдоминальной части тела. Проанализированы: характер расположения, количество шипов, тип (простые, перистые) и количество щетинок на эпимеральных пластинках второго и третьего сегментов эпимерона, дорсального и субдорсального участков уросома, внешнего края наружной ветви уропода 3, внутреннего края внутренней ветви уропода 3, наружного края лопастей тельсона. Особенности расположения, количество и тип щетинок и шипов у вида P. foxi, предпочитающего зону заплеска пляжей с регулярно двигающейся галькой и песком, следующие: 1) третья эпимеральная пластинка вооружена только щетинками; 2) на субдистальном участке внутреннего края внутренней ветви уропода 3 с увеличением размера особи увеличивается не только количество шипов и щетинок, но разнообразие их типов, что свидетельствует о возрастании полифункциональности этого участка с ростом особи; 3) на субдорсальных и дорсальных участках первого уросомального сегмента наблюдаются преимущественно щетинки, и лишь изредка шипы (не более 26 % особей). Особенности расположения, типы щетинок и шипов у вида P. olivii, предпочитающего скопления камней, валунов и других массивных твердых субстратов в зоне заплеска следующие: 1) третья эпимеральная пластинка вооружена не только щетинками, но и крепкими шипами; 2) на субдистальных участках внутреннего края внутренней ветви уропода 3 присутствуют только перистые щетинки независимо от района исследования; 3) на субдорсальных и дорсальных участках первого уросомального сегмента наблюдаются исключительно шипы. Установлено, что у вида P. olivii при сложном сочетании массивных искусственных (бетонные конструкции) и естественных (валуны, камни) субстратов на фоне открытого прибою участка прибрежья, уменьшается количество перистых щетинок на внешнем крае наружной ветви уропода 3, а также на внутреннем крае внутренней ветви уропода 3. Предполагается, что все выявленные различия связаны с подвижностью грунта, а также гидродинамикой, в данных сложных местообитаниях.

В работе рассматривается эколого-ценотическая роль инвазий чужеродных древесных растений лесостепных экосистем. Установлено их влияние на состав, структуру и экологию местообитаний. Сообщества с доминированием адвентивных деревьев и кустарников характеризуются низким видовым богатством - в 2-3 раза ниже по сравнению с фоновыми лесостепными фитоценозами. Выявлены изменения экологических параметров байрачных дубрав и лугово-степных сообществ. Для склоновой луговой степи на известняках увеличиваются балльные значения влажности почв (от 9,5 до 12,4), гумидности климата (от 7,5 до 7,8), богатства почв азотом (с 4,6 до 6,3), освещенности/затенения (от 2,6 до 4,2); снижаются показатели континентальности климата (от 9,4 до 8,6), кислотности почв (от 8,8 до 7,4) и температуры почв (от 8,8 до 8,5). Для склоновой лесостепи на мелах увеличиваются следующие балльные параметры: влажность почв (от 9,0 до 9,6), солевой режим (от 6,8 до 7,3), богатство почв азотом (от 4,1 до 4,6) и освещенность/затенение (от 2,1 до 2,6), наблюдается снижение кислотности почв (от 8,8 до 7,6). Эколого-ценотическая стратегия инвазионных видов в регионе направлена на трансформацию зональных и азональных типов экосистем с ослаблением и замещением аборигенных эдификаторов. Экотонные антропогенные местообитания успешно занимают сообщества с Acer negundo L. и Robinia pseudoacacia L., блокируя развитие зональных фитоценозов из Acer tataricum L. и Prunus spinosa L. Изменение экологии скальных местообитаний ведет к преобразованиям луговой степи на известняках и исчезновению популяций светолюбивых термофильных кальцефитно-петрофитных растений. Особо охраняемые природные территории теряют свою экологическую ценность как эталонные объекты биосферы.

Вустворчатый моллюск Mya arenaria является недавним вселенцем в Азово-Черноморский бассейн. К настоящему времени она стала одним из доминантных видов в Керченском проливе. Ее биоценоз располагался на илах и заиленной ракуше. В составе ее биоценоза насчитывается 13 видов животных. Плотность видов колеблется от 1 до 10 и в среднем равняется 5,0±0,3 вид/0,1м2. В видовом богатстве преобладают двустворчатые моллюски. Численность находится в пределах от 40 до 2620, в среднем 590±130 экз./м2. Биомасса изменяется от 58 до 1599 и в среднем составляет 770±67 г/м2. По численности и биомассе доминируют двустворчатые моллюски. Огромную роль в численности также играют ракообразные. На долю доминантного вида в среднем приходится 6-11 % численности и 78-85 % биомассы биоценоза. В целом видовой состав биоценоза на разных грунтах характеризуется довольно высоким сходством. При трансформации биоценоза Cerastoderma glaucum в биоценоз M. arenaria видовое богатство уменьшилось в 3,5 раза, при этом практически не изменилась плотность видов. Общая численность биоценоза осталась на прежнем уровне. Общая биомасса, за счет биомассы M. arenaria, увеличилась в 3,8-5,9 раза. В дальнейшем при трансформации биоценоза M. arenaria в биоценоз Anadara kagoshimensis видовое богатство увеличилось в 3,8 раза, а плотность видов - в 1,5-2,0 раза. При этом общая численность и общая биомасса биоценоза статистически не изменились. Для всех трех биоценозов в видовом богатстве сохраняется ядро, состоящее из одних и тех же видов. Изменение видового состава происходило в основном за счет редких видов. Трансформация биоценозов происходила в основном за счет внедрения видов-вселенцев, которые занимали лидирующее положение в биоценозе. Фактически происходила последовательная смена доминантов. Биоценоз M. arenaria центральной части Керченского пролива оказался промежуточным между биоценозами церастодермы и анадары.

В результате комплексного анализа авифауны Крыма, с учетом распределения эколого-фаунистических группировок птиц по зонально-биотопическим выделам, схемой их доминирования, изучения соотношения между представителями различных фаунистических комплексов и типов фаун, а также наличием специфических видов выделен 21 район. По северным предгорьям проходит граница Сахаро-Гобийской и Европейской подобласти. В равнинном Крыму преобладают виды Номадийского типа и тропической группы, в горно-лесном поясе - виды неморальных комплексов Европейского и Евро-Китайского типов фаун. Северные предгорья отличаются переходным характером фауны и значительным сходством с равнинным Крымом (53 %), отнесены к Крымскому предгорному округу, полоса гемиксерофитных лесов, редколесий, томилляров и саванноидов южнобережья выделена в Южно-приморский округ, в составе Западно-Европейской провинции Европейской подобласти.

В статье приведены данные по изучению особенностей биохимического состава древесины хвойных растений в условиях их массового усыхания. Исследования проводились в европейской части Российской Федерации на территории Удмуртской Республики в пределах двух лесных районов. В качестве объектов исследования выступают еловые насаждения кисличного типа. По результатам исследования выявлены особи различного жизненного состояния, у которых отобраны образцы древесины для физиологической оценки. Физиологические исследования проводились методом экстракции растворителями разной полярности. Древесина анализировалась на общее содержание экстрактивных веществ - водорастворимых и смолоподобных соединений, а также танинов. Содержание экстрактивных веществ и их состав сильно варьируют от одной пробной площади к другой. На количество и компонентный состав экстрактивных соединений влияют жизненное состояние растений и условия места произрастания. Высокие значения экстрактивных соединений наблюдаются в насаждениях хвойно-широколиственных лесов. Именно в данном лесном районе процессы гибели еловых лесов идут наиболее интенсивными темпами. У деревьев удовлетворительного состояния содержание всех компонентов экстрактивных веществ выше в сравнении с особями иных жизненных категорий, особенно танинов. Высокое содержание полифенольных соединений наблюдаются у всех исследуемых особей в насаждениях с неблагоприятным санитарным состоянием. Полученные данные об особенностях содержания экстрактивных веществ в древесине ели могут быть использованы при отборе деревьев для создания устойчивых лесных культур.

В связи с сильным антропогенным воздействием на окружающую среду, проблема рационального использования природных ресурсов, в том числе рекреационных, стоит очень остро. Исследования по оценке экологического состояния элементов экосистемы Паркового леса города Клинцы Брянской области проводились в 2022 году в весенне-летний период с целью обоснования придания данной территории охранного статуса. Площадь объекта исследования составляла 45,16 га. При проведении исследований использовались методы экологического мониторинга, геоморфологические, почвенные, флористические обследования. Оценивалась рекреационная нагрузка и другие показатели антропогенного воздействия на лесные экосистемы. Парк был разделен на несколько участков, учитывая особенности состояния природных компонентов в зависимости от естественного и антропогенного воздействия. Преобладают выпуклые формы рельефа, исторически выбираемые населением для организации парковых зон. В геоморфологическом отношении территория относится к третьей группе морфогенетических типов рельефа - ледниковые и водноледниковые аккумулятивные среднечетвертичные равнины. Преобладающий анионный состав подземных вод - гидрокарбонатный. На основании описания почвенного разреза, установлено наличие слабо дерновой слабо подзолистой связно песчаной почвы на двучленных отложениях покровной моренной супеси и флювиогляциальных песков с тонкими прослойками красно-бурой морены. Данная местность относится к типологической группе местностей: зандровые и моренно-зандровые равнины. В целом территория парка относится к классу рекреационных антропогенных ландшафтов. При изучении флористического состава отмечено, что парк расположен на территории островного лесного массива, коренными типами которого являются сосняк кисличный и сосняк лишайниково-вересковый. В настоящие время коренные лесные сообщества сильно модифицированы. Были установлены факторы негативного воздействия на экосистемы Паркового леса, в частности повышенная рекреационная нагрузка. Был сделан вывод, что для сохранения лесного массива в городской черте, необходимо придать охранный статус данной территории.

В Арборетуме Никитского ботанического сада выявлено 30 видов вредителей, 739 экз. (очагов) (74 %); 34 вида возбудителей грибных болезней, 211 экз. (21 %); в том числе: 22 вида трутовых грибов, 143 экз. (14 %); 6 видов мучнисто-росяных грибов, 41 экз. (4 %); 4 вида ржавчинных грибов, 19 экз. (2 %); 2 вида пятнистостей листьев, 8 экз. (1 %); 1 вид цветковых полупаразитов 50 экз. (5 %). Общее количество повреждаемых и поражаемых древесных интродуцентов составляет 1000 экз. Количество повреждаемых растений в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 года на 26 %; уменьшилось количество очагов австралийского желобчатого червеца (на 55 %), продолговатой подушечницы (49 %), самшитовой огневки (28 %). Выявлено 4 новых вида вредителей с общим количеством повреждаемых древесных растений 72 экз., доминирует дубовая широкоминирующая моль (61 экз.). На 93 % увеличилось количество повреждаемых растений пальмовым мотыльком: с 6 экз. в 2022 году до 84 экз. в 2023 году. По другим видам вредителей не отмечено увеличения повреждаемых растений. В Арборетуме выявлено 22 вида ксилотрофных базидиомицетов; количество поражаемых древесных растений трутовыми грибами составляет 143 экз., по числу растений-хозяев доминирует бугристый трутовик - Fuscoporia torulosa, 92 поражаемых дерева. Количество видов фитопатогенных грибов по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5 видов: Byssomerulius corium, Gloeophyllum abietinum, Coprinus micaceus, Lentinus lepideus, Ganoderma cupreolaccatum. Количество видов поражаемых растений трутовыми грибами в 2023 году не изменилась и составляет 58 видов. Мучнисто-росяных грибов выявлено 6 видов на 7 видах древесных растений, общее количество поражаемых растений - 41 экз. Ржавчинных грибов выявлено 4 вида на 5 видах растений, общее количество поражаемых растений - 19 экз. Грибов, вызывающих пятнистости листьев, выявлено 2 вида на 2 таксонах растений, общее количество поражаемых растений - 8 экз. Количество растений, пораженных цветковым полупаразитом арцеутобиумом, составляет 50 экз., на протяжении последних 5 лет количество поражаемых растений не меняется. В 2023 году в Арборетуме погибло 171 экз. древесных интродуцентов 55 видов: по сравнению с 2022 года количество погибших растений увеличилось на 130 экз. От вредителей - австралийского желобчатого червеца и самшитовой огневки - погибло 104 экз. (61 %); от климатической засухи и неблагоприятных экологических факторов - 54 экз., (31 %); от цветкового паразита - 2 экз.; от корневых гнилей - 1 экз. В Арборетуме Никитского ботанического сада выявлено 4 вида инвазивных вида вредителей: пальмовый мотылек, самшитовая огневка, австралийский желобчатый червец, каштановая минирующая моль; изучены их биология и экология

На территории мыса Казантип впервые обнаружены 12 видов пауков (Gnaphosidae - Gnaphosa dolosa, G. jucunda, G. lucifuga, Zelotes longipes, Z. orenburgensis, Z. prishutovae, Z. segrex; Hahnidae - Hahnia nava; Lycosidae - Trochosa robusta; Theridiidae - Steatoda albomaculata; Thomisidae - Heriaeus horridus; Zodariidae - Zodarion thoni). С учётом наших предыдущих исследований государственного природного заповедника «Казантипский» и прилежащей территории, с мыса Казантип теперь известно 155 видов пауков: Agelenidae - Agelena orientalis, Eratigena agrestis, Tegenaria lapicidinarum; Amaurobiidae - Amaurobius erberi; Araneidae - Aculepeira armida, Agalenatea redii, Araneus circe, A. diadematus, Argiope bruennichi, A. lobata, Gibbaranea bituberculata, Larinioides folium, L. ixobolus, Mangora acalypha, Neoscona adianta; Atypidae - Atypus muralis; Cheiracanthiidae - Cheiracanthium elegans, C. erraticum, C. punctorium; Dictynidae - Archaeodictyna minutissima, Devade tenella, Lathys lehtineni, L. stigmatisata; Dysderidae - Dysdera crocata, D. lata, Harpactea azowensis, H. doblikae, H. longobarda, H. rubicunda; Eresidae - Eresus kollari; Gnaphosidae - Berlandina shumskyi, Civizelotes caucasius, C. gracilis, Drassodes lapidosus, Drassyllus crimeaensis, D. praeficus, Gnaphosa dolosa, G. jucunda, G. lucifuga, G. moesta, Haplodrassus dalmatensis, H. signifier, Leptopilos memorialis, Marinarozelotes malkini, Micaria albovittata, M. bosmansi, M. donensis, Nomisia aussereri, N. exornata, Poecilochroa senilis, Talanites strandi, Zelotes electus, Z. eugenei, Z. hermani, Z. longipes, Z. orenburgensis, Z. prishutovae, Z. segrex, Z. tenuis; Hahnidae - Hahnia nava; Linyphiidae - Agyneta rurestris, Ceratinella brevis, Cresmatoneta mutinensis, Lepthyphantes leprosus, Maso gallicus, Megalepthyphantes nebulosus, Microlinyphia pusilla, Microneta viaria, Sintula retroversus, Staveleya pusilla, Stemonyphantes lineatus; Liocranidae - Agroeca brunnea, A. cuprea, A. lusatica; Lycosidae - Alopecosa accentuata, A. pentheri A. pulverulenta, A. solitaria, A. taeniopus, Arctosa leopardus, Geolycosa vultuosa, Hogna radiata, Lycosa praegrandis, Pardosa luctinosa, P. pontica, Trochosa robusta; Mimetidae - Ero flammeola, E. furcata, Mimetus laevigatus; Oxyopidae - Oxyopes heterophthalmus; Philodromidae - Pulchellodromus medius, Thanatus arenarius, T. atratus, T. imbecillus, T. oblongiusculus, T. pictus, T. striatus, T. vulgaris; Pholcidae - Pholcus crassipalpis, Spermophora senoculata; Pisauridae - Pisaura mirabilis; Salticidae - Aelurillus v-insignitus, A. laniger, A. m-nigrum, Ballus chalybeius, Chalcoscirtus infimus, Euophrys frontalis, Heliophanus cupreus, H. flavipes, H. kochii, H. lineiventris, Leptorchestes berolinensis, Neon rayi, Pellenes brevis, P. nigrociliatus, P. seriatus, Phlegra cinereofasciata, P. fasciata, Pseudeuophrys obsoleta, Pseudicius encarpatus, Salticus zebraneus, Synageles scutiger, Talavera logunovi; Scytodidae - Scytodes thoracica; Synaphridae - Synaphris lehtineni; Theridiidae - Anatolidion gentile, Crustulina sticta, Enoplognatha thoracica, Episinus truncatus, Euryopis quinqueguttata, Latrodectus tredecimguttatus, Parasteatoda tepidariorum, Steatoda albomaculata, S. paykulliana, S. triangulosa; Thomisidae - Bassaniodes caperatus, Heriaeus horridus, H. оblongus, H. orientalis, Misumena vatia, Ozyptila atomaria, O. claveata, O. pullata, O. scabricula, Runcinia grammica, Thomisus onustus, Xysticus acerbus, X. kochi, X. laetus, X. marmoratus; Titanoecidae - Nurscia albosignata; Trachelidae - Trachelas minor; Zodariidae - Zodarion morosum, Z. thoni; Zoridae - Zora manicata.

Приведены данные полевого двухфакторного эксперимента по изучению содержания и взаимного влияния микроэлементов в почве, сегетальной растительности, сеяных травах и растениях груши при биологизации агроценоза. Опыт заложен в долине реки Салгир в центральном Крыму (Симферопольский район) на луговых аллювиальных карбонатных почвах в саду груши (Pyrus communis L.) сорта Таврическая на подвое айва ВА 29. В опыте изучали влияние фактора задернения: 1) естественное задернение почвы сегетальной растительностью (ЕЗ) - контроль; 2) смесью трав: Lolium multiflorum Lam. + Medicago sativa L. (СТ2); 3) смесью трав: L. multiflorum + M. sativa + Festuca pratensis Huds. + Trifolium pratense L. + Bromus inermisLeyss (СТ4) и фактора «микробные препараты» (МП): 1) контроль - без МП; 2) Азотобактерин 07-Агро (АБ) - азотфиксатор, стимулятор роста; 3) Микробиоком-Агро (МБК) - комплексный препарат, обладающий азотфиксирующими, ростостимулирующими, фосфатмобилизующими и биопротекторными свойствами. В почве определяли подвижные (доступные) формы Fe, Mn, Cu, Zn и Co, в травах и листьях груши - валовые формы тех же элементов атомно-абсорбционным методом. Установлено, что концентрация Fe, Mn и Co в почве была ниже регионального фона и по Mn и Co была на уровне низкой обеспеченности для плодовых культур. Содержание Cu и Zn в почве было высоким, но не превышало ПДК и расположилось в следующий ряд: Mn ˃ Zn ˃ Fe ˃ Cu ˃ Co. Биологизация вызвала увеличение подвижности микроэлементов (МЭ). Применение МБК на фоне СТ4 способствовало некоторому относительно большему накоплению Zn по отношению к Mn в почве, что может вызвать недостаток Mn в растении груши. Содержание валовых форм МЭ в травах было в основном оптимальным и высоким, Mn - низким. По содержанию в травах МЭ расположились в ряд Fe ˃ Cu ≥ Zn ˃ Mn ˃ Co. Недостаток Mn в травах связан с дефицитом этого элемента в почве. МП способствовали накоплению МЭ в биомассе сеяных трав (за исключением Mn), что может быть использовано для фиторемедиации загрязненных медью и цинком почв. Содержание Mn в травах снижалось под действием МБК. Концентрация валовых форм МЭ (кроме Mn) в листьях груши была оптимальной и высокой, Mn - низкой. Ряд соотношения элементов был аналогичным, полученному для трав, но Zn в листьях было больше, чем Сu. Применяемые приемы биологизации увеличивали содержание Fe, Zn и Co в листьях и снижали концентрацию Mn до уровня ниже оптимального для груши. Травы конкурировали с плодовым растением в поглощении МЭ, особенно при увеличении их биоразнообразия и в сочетании с МП. При биологизации значительно увеличивалось поглощение грушей Со и снижалось поглощение Mn, что вызывает недостаток последнего в питании груши, как из-за его низкого содержания в почве, так и антагонизма с Fe, Zn, Cu и Со в самом растении. Это проявилось во внешних симптомах недостаточности: слабый хлороз и некроз молодых листьев груши. В целом более оптимальным сочетанием задернения и МП (из изученных) по влиянию на свойства почвы и питание растений груши является применение АБ на фоне смеси трав СТ2. Для улучшения питания груши Mn при низком содержании его подвижных форм в карбонатных почвах и при биологизации следует провести исследование по разработке оптимальных доз марганцевых удобрений, внесенных по листу, для конкретных экологических условий.

Небольшой по площади Крымский полуостров, через который проходит одна из ветвей Понтийского или Черноморского пролетного пути (Мензбир, 1934), является регионом массовой миграции птиц, а его территория и прибрежная акватория моря – местами формирования крупных миграционных скоплений. В составе авифауны Крымского полуострова группа весенних мигрантов составляет более половины зарегистрированных здесь видов. Общие описания хода миграционного процесса в Крыму и южной его части содержатся в капитальных работах конца 19 – начала 20 века (Никольский, 1891; Pusanow, 1933); разрозненные данные, касающиеся главным образом отдельных видов и субрегионов, приводятся в ряде публикаций последних десятилетий (Костин Ю., 1983; Бескаравайный, 2008; Бескаравайный и др., 1999; Гирагосов, Бескаравайный, 2016 и др.). Однако в целом этот вопрос остается недостаточно изученным.

Исследовано содержание ртути в воде и во взвешенном веществе Чёрного и Азовского морей. Получено, что в 2020 году концентрация общей формы ртути в воде не превышала предельно допустимых значений (100 нг×л-1) и в Чёрном море изменялась в пределах от 12 до 65 нг×л-1, а в Азовском от 22 до 59 нг×л-1. Варьирование коэффициентов накопления ртути взвесями составило от 14,5×103 до 1666,7×103 единиц в Чёрном море и от 14,5×103 до 272,7×103 в Азовском море. Концентрирующая способность взвесей была максимальной в Чёрном море, на выходе из Керченского пролива, что может свидетельствовать о повышенной антропогенной нагрузке на данную акваторию в изученный период времени. Определена тенденция насыщения взвесей ртутью в Чёрном море с повышением её концентрации в водной среде, и тренд снижения содержания ртути во взвесях Азовского моря по мере возрастания ртутного загрязнения вод. Установлено, что в условиях кардинального различия тенденций изменения концентрации ртути во взвесях Чёрного и Азовского морей, параметры аппроксимирующих экспоненциальных зависимостей между коэффициентами накопления и концентрацией ртути в воде для Чёрного и Азовского морей статистически достоверно не отличались, а объединённая выборка данных по обоим морям удовлетворительно описывалась как экспоненциальной, так и степенной функциями. Полученные результаты в целом свидетельствовали о снижении концентрирующей способности взвесей при увеличении концентрации ртути в воде. Пул ртути на взвешенном веществе варьировал от 3 до 29 % для Чёрного моря и от 6 до 55 % - для Азовского.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- КФУ

- Регион

- Россия, Симферополь

- Почтовый адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- Юр. адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- ФИО

- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)

- E-mail адрес

- v.kuryanov@cfuv.ru

- Контактный телефон

- +7 (978) 9876086

- Сайт

- https://cfuv.ru