1. Вишератин К.Н. Межгодовые вариации и тренды среднезональных рядов общего содержания озона, температуры и зонального ветра // Изв. РАН. ФАО, 2007, т. 43, № 4, с. 67-85. EDN: IANKXP

2. Истошин Ю.В. Океанография. Л., Гидрометеоиздат, 1956, 304 с.

3. Корякин В.С. Ледники Арктики. М., Наука, 1988, 160 с.

4. Ледяные образования морей западной Арктики / Под ред. Г.К. Зубакина. СПб., ААНИИ, 2006, 272 с.

5. Морской лед / Под ред. И.Е. Фролова, В.П. Гаврило. СПб., Гидрометеоиздат, 1997, 402 с.

6. Перов С.П. Современные проблемы атмосферного озона / С.П. Перов, А.Х. Хргиан. Л., Гидрометеоиздат, 1980, 288 с.

7. Федоров В.М. Межгодовые вариации продолжительности тропического года // Докл. РАН, 2013, т. 451, № 1, с. 95-97,. DOI: 10.7868/S086956521319016X EDN: QCMVUX

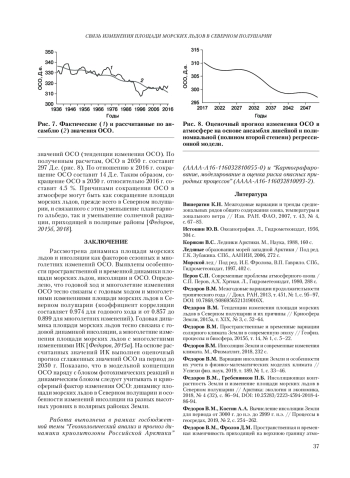

8. Федоров В.М. Тенденции изменения площади морских льдов в Северном полушарии и их причины // Криосфера Земли, 2015а, т. XIX, № 3, с. 52-64. EDN: UMUAWP

9. Федоров В.М. Пространственные и временные вариации солярного климата Земли в современную эпоху // Геофиз. процессы и биосфера, 2015б, т. 14, № 1, с. 5-22. EDN: TYMJEV

10. Федоров В.М. Инсоляция Земли и современные изменения климата. М., Физматлит, 2018, 232 с. EDN: YOXINR

11. Федоров В.М. Вариации инсоляции Земли и особенности их учета в физико-математических моделях климата // Успехи физ. наук, 2019, т. 189, № 1, с. 33-46. EDN: YWNXIL

12. Федоров В.М., Гребенников П.Б. Инсоляционная контрастность Земли и изменение площади морских льдов в Северном полушарии // Арктика: экология и экономика, 2018, № 4 (32), с. 86-94,. DOI: 10.25283/2223-4594-2018-486-94 EDN: RHQNMW

13. Федоров В.М., Костин А.А. Вычисление инсоляции Земли для периода от 3000 г. до н.э. до 2999 г. н.э. // Процессы в геосредах, 2019, № 2, с. 254-262. EDN: QBQKFS

14. Федоров В.М., Фролов Д.М. Пространственная и временная изменчивость приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации // Космические исслед., 2019, т. 57, № 3, с. 177-184. EDN: ZALNYT

15. Цымбаленко Т.Т. Методы математической статистики в обработке экономической информации / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Байдаков, О.С. Цымбаленко, А.В. Гладилин. М., Финансы и статистика, 2007, 200 с. EDN: PFTLOP

16. Bronnimann S., Luterbacher J., Schmutz C., Wanner H. Variability of total ozone Aroza, Switzerland, since 1931 related to atmospheric circulation indices // Geophys. Res. Lett., 2000, vol. 27, No. 15, p. 2213-2216.

17. Chapman S. On ozone and atomic oxygen in the upper atmosphere // Phil. Mag. Ser. 7, 1930, vol. 10, No. 64, p. 369-385. Fetterer F., Knowles K., Meier W. et al. Updated daily sea ice index, version 3. Boulder, Colorado USA. NSIDC: National Snow and Ice Data Center, 2017,. DOI: 10.7265/N5K072F8

18. Giorgini J.D., Yeomans D.K., Chamberlin A.B. et al. JPL’s On-Line Solar System Data Service // Bull. Amer. Astronomical Soc., 1996, vol. 28 (3), p. 1158.

19. Hunt B.G. The need for a modified photochemical theory of the ozonosphere // J. Atmos. Sci., 1966, vol. 23, No. 1, p. 88-95.

20. Kopp G., Lean J. A new lower value of total solar irradiance: Evidence and climate sig nificance // Geophys. Res. Lett., 2011, vol. 37, p. L01706,. DOI: 10.1029/2010GL045777 EDN: OLTRMB

21. Krueger A.J., Minzner R.A. A mid-latitude ozone model for the 1976 U.S. Standard Atmosphere // J. Geophys. Res., 1976, vol. 81, No. 24, p. 4477-4481.

22. Staehelin J., Renaud A., Bader J. et al. Total ozone series at Arosa (Switzerland): Homogenization and data comparison // J. Geophys. Res., 1998, vol. 103, No. DS, p. 5827-5841,. DOI: 10.1029/97JD02402

23. Staehelin J., Viatte P., Stubi R. et al. Stratospheric ozone measurements at Aroza (Switzerland): history and scientifi c relevance // Anmos. Chem. Phys., 2018, vol. 18, p. 6567-6584,. DOI: 10.5194/acp-18-6567-2018

24. Walsh J.T., Chapman W.L. 20th century sea-ice variations from observational data // Ann. Glaciol., 2001, vol. 33, p. 444-448. EDN: LWBPPZ

25. URL: http://nsidc.org - [Электрон. ресурс Нац. центра снега и льда, США] (дата обращения: 25.08.2019).

26. URL: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/merged/ - [Электрон. ресурс Нац. управления по аэронавтике и исслед. космического пространства, США] (дата обращения: 25.08.2019).

27. URL: http://meteoinfo.ru - [Электрон. ресурс Гидрометцентра России] (дата обращения: 25.08.2019).

28. URL: https://www.woudc.org/ - [Электрон. ресурс Всемир. центра данных по озону и ультрафиолет. излучению] (дата обращения: 25.08.2019).

29. URL: http://ssd.jpl.nasa.gov - NASA, Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology (JPL Solar System Dynamics). - [Электрон. ресурс Нац. управления по аэронавтике и исслед. космического пространства, США] (дата обращения: 25.08.2019).