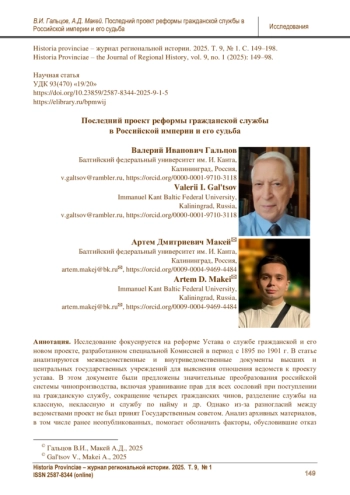

Исследование фокусируется на реформе Устава о службе гражданской и его новом проекте, разработанном специальной Комиссией в период с 1895 по 1901 г. В статье анализируются межведомственные и внутриведомственные документы высших и центральных государственных учреждений для выяснения отношения ведомств к проекту устава. В этом документе были предложены значительные преобразования российской системы чинопроизводства, включая уравнивание прав для всех сословий при поступлении на гражданскую службу, сокращение четырех гражданских чинов, разделение службы на классную, неклассную и службу по найму и др. Однако из-за разногласий между ведомствами проект не был принят Государственным советом. Анализ архивных материалов, в том числе ранее неопубликованных, помогает обозначить факторы, обусловившие отказ отдельных ведомств от реализации нового проекта, что, в свою очередь, позволяет лучше понять причины медленной эволюции системы гражданского чинопроизводства в Российской империи в XIX – начале XX в. и ее значение как одной из основ государственности.

Идентификаторы и классификаторы

Петровская Табель о рангах 1722 г. не только стала основой государственной службы в Российской империи, но и породила ряд проблем, которые беспокоили правительство и чиновничество на протяжении почти двух столетий. В XIX в. эти сложности привлекли внимание исследователей российской истории. В частности, история гражданского чинопроизводства стала предметом известного исследования В. А. Евреинова, который, опираясь на правительственные документы, выделил ключевые проблемы гражданской службы своего времени1.

Список литературы

1. Архипова Т.Г. Высшие комитеты России второй четверти XIX в. (К истории кризиса феодально-крепостнической государственности): автореф. дис.. канд. ист. наук. Московский государственный историко-архивный институт, 1970. 34 с. EDN: YVGTCS

Arkhipova, T.G. “Vysshie komitety Rossii vtoroi chetverti XIX v. (K istorii krizisa feodal’no-krepostnicheskoi gosudarstvennosti)” [Supreme committees of Russia in the second quarter of the 19th century (more on the history of the crisis of the feudal-serfdom statehood)]. PhD thesis, Moscow State Historical and Archival Institute, 1970. (In Russian). EDN: YJGDLL

2. Архипова Т.Г., Румянцева Н.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России. XVIII-XX века. Москва: Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2001. 231 с. EDN: PUHQGF

Arkhipova, T.G., N.F. Rumyantseva, and A.S. Senin. Istoriya gosudarstvennoi sluzhby v Rossii. XVIII-XX veka [History of civil service in Russia. 18th - 20th centuries]. Moscow: Izdatel’stvo Rossiiskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, 2001. (In Russian).

3. Баринова Е.П., Трубицын И.О. Канцелярские служители дворянской корпорации второй половины XIX - начала XX вв. // Via in Tempore. История. Политология. 2023. Т. 50, № 3. С. 673-685. DOI: 10.52575/2687-0967-2023-50-3-673-684 EDN: ZQESSW

Barinova, E.P., and I.O. Trubitsyn. “Kantselyarskie sluzhiteli dvoryanskoi korporatsii vtoroi poloviny XIX - nachala XX vv”. [Clerical servants of the nobility corporation of the second half of the 19th - early 20th centuries]. Via in Tempore. Istoriya. Politologiya. vol. 50, no. 3 (2023): 673-85. (In Russian). DOI: 10.52575/2687-0967-2023-50-3-673-684

4. Барыкина И.Е. Государственное управление России второй половины XIX века: особые формы и специальные институты. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. 368 с. EDN: POKGOP

Barykina, I.E. Gosudarstvennoe upravlenie Rossii vtoroi poloviny XIX veka: osobye formy i spetsial’nye instituty [Public administration of Russia in the second half of the 19th century: Special forms and special institutions]. St Petersburg: Nestor-Istoriya, 2018. (In Russian).

5. Белых А.А. Три века Табели о рангах // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 58 (2). С. 97-113. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-2-6 EDN: XLKNKM

Belykh, A.A. “Tri veka Tabeli o rangakh” [Three centuries of the Table of Ranks]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika, no. 58 (2) (2023): 97-113. (In Russian). DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-2-6 EDN: XLKNKM

6. Блинов И.А. Губернаторы. Историко-юридический очерк. Санкт-Петербург: Типолитография К.Л. Пентковского, 1905. 366 с.

Blinov, I.A. Gubernatory. Istoriko-yuridicheskii ocherk [Governors. Historical and legal essay]. St Petersburg: Tipolitografiya K.L. Pentkovskogo, 1905. (In Russian).

7. Бодрова Ю.В. Семья провинциального чиновника первой половины XIX в. (на материалах Тверской губернии): дис.. канд. ист. наук. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2009. 277 с. EDN: QEPMXT

Bodrova, Yu.V. “Sem’ya provintsial’nogo chinovnika pervoi poloviny XIX v. (na materialakh Tverskoi gubernii)” [The family of a provincial official in the first half of the 19th century (based on the materials from Tver Governorate)]. PhD diss., G.R. Derzhavin Tambov State University, 2009. (In Russian). EDN: QEPMXT

8. Большакова О.В. Власть и политика в России XIX - начала XX века: американская историография. Москва: Наука, 2008. 263 с. EDN: QPIOHJ

Bol’shakova, O.V. Vlast’ i politika v Rossii XIX - nachala XX veka: amerikanskaya istoriografiya [Power and politics in Russia in the 19th - early 20th century: American historiography]. Moscow: Nauka, 2008. (In Russian).

9. Борисенок Т.В. Образ чиновничества в России и во Франции во второй половине XIX века: дис. … канд. культурологии. Российский государственный гуманитарный университет, 2001. 229 с. EDN: QDIYWL

Borisenok, T.V. Obraz chinovnichestva v Rossii i vo Frantsii vo vtoroi polovine XIX veka [The image of bureaucracy in Russia and in France in the second half of the 19th century]. PhD diss., Russian State University for the Humanities, 2001. (In Russian). EDN: QDIYWL

10. Вакилев Т.Р. Провинциальное чиновничество в системе государственного управления во второй четверти XIX века (на материалах Пензенской губернии): дис.. канд. ист. наук. Пензенский государственный университет, 2017. 370 с.

Vakilev, T.R. “Provintsial’noe chinovnichestvo v sisteme gosudarstvennogo upravleniya vo vtoroĭ chetverti XIX veka (na materialakh Penzenskoi gubernii)” [Provincial bureaucracy in the system of public administration in the second quarter of the 19th century (based on the materials from Penza Governorate)]. PhD diss., Penza State University, 2017. (In Russian).

11. Воронов И.И. Министерство земледелия Российской империи: XIX - начало XX в.: дис.. д-ра ист. наук. Санкт-Петербургский государственный университет, 2016. 462 с. EDN: ZRYGUH

Voronov, I.I. “Ministerstvo zemledeliya Rossiiskoi imperii: XIX - nachalo XX v”. [Ministry of Agriculture of the Russian Empire: 19th - early 20th century]. Doctoral diss., Saint Petersburg State University, 2016. (In Russian). EDN: ZRYGUH

12. Градовский А.Д. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 7: Начала русского государственного права. Ч. 1. О государственном устройстве. Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1907. 433 с.

Gradovskii, A.D. Sobranie sochinenii [Collected works], 9 vols. Vol. 7, Nachala russkogo gosudarstvennogo prava [Fundamentals of Russian state law]. Pt. 1, O gosudarstvennom ustroistve [On the state structure]. St Petersburg: Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1907. (In Russian).

13. Демидова Н.Ф. “Среди многочисленных проблем…” (рецензия на книгу С. Троицкого “Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократизма”) // Новый мир. 1975. № 8. С. 283-284.

Demidova, N.F. “Sredi mnogochislennykh problem…” (retsenziya na knigu S. Troitskogo Russkii absolyutizm i dvoryanstvo v XVIII v. Formirovanie byurokratizma) [“Among the numerous problems..”. (Review of Russian absolutism and the nobility in the 18th century. The formation of bureaucracy by S. Troitskii)]. Novyi mir, no. 8 (1975): 283-84. (In Russian).

14. Дрыгина Н.Н. Исторический опыт формирования регионального аппарата государственного управления в Нижнем Поволжье во второй половине XIX - начале XX в.: дис.. канд. ист. наук. Астраханский государственный университет, 2010. 251 с. EDN: QEOSQB

Drygina, N.N. Istoricheskii opyt formirovaniya regional’nogo apparata gosudarstvennogo upravleniya v Nizhnem Povolzh’e vo vtoroi polovine XIX - nachale XX v. [Historical experience in the formation of regional bodies of state administration in the Lower Volga region in the second half of the 19th - early 20th century]. PhD diss., Astrakhan State University, 2010. (In Russian). EDN: QEOSQB

15. Дубенцов Б.Б. Самодержавие и чиновничество в 1881-1904 гг. (Политика царского правительства в области организации государственной службы): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР, 1977. 22 с. EDN: XPJIOT

Dubentsov, B.B. “Samoderzhavie i chinovnichestvo v 1881-1904 gg. (Politika tsarskogo pravitel’stva v oblasti organizatsii gosudarstvennoi sluzhby)” [Autocracy and bureaucracy in 1881-1904 (The policy of the tsarist government in the field of organizing civil service)]. PhD thesis, Leningrad branch of the Institute of History of the USSR of the USSR Academy of Sciences, 1977. (In Russian). EDN: XPJIOT

16. Евреинов В.А. Гражданское чинопроизводство в России. Санкт-Петербург: Типография А.С. Суворина, 1887. 87 с.

Evreinov, V.A. Grazhdanskoe chinoproizvodstvo v Rossii [Civil rank promotion in Russia]. St Petersburg: Tipografiya A.S. Suvorina, 1887. (In Russian).

17. Егоров В.П., Слиньков А.В. История государственного аппарата и чиновничества в России. Москва: Юридический институт МИИТа, 2013. 280 с.

Egorov, V.P., and A.V. Slin’kov. Istoriya gosudarstvennogo apparata i chinovnichestva v Rossii [History of the state apparatus and bureaucracy in Russia]. Moscow: Yuridicheskii institut MIITa, 2013. (In Russian).

18. Еремина Т.И. “Учебная служба” как особый вид государственной службы Российской империи // Историко-правовая наука в условиях современных социальных трансформаций: сборник научных статей по итогам Всероссийского форума историков права (Санкт-Петербург, 10-11 июня 2022 г.) / под редакцией А.А. Дорской, Д.А. Пашенцева. Москва; Саратов: Саратовский источник, 2022. С. 218-223.

Eremina, T.I. “‘Uchebnaya sluzhba’ kak osobyi vid gosudarstvennoi sluzhby Rossiiskoi imperii” [“Training Service” as a special type of civil service in the Russian Empire]. In Istoriko-pravovaya nauka v usloviyakh sovremennykh sotsial’nykh transformatsii: sbornik nauchnykh statei po itogam Vserossiiskogo foruma istorikov prava (Sankt-Peterburg, 10-11 iyunya 2022 g.) [Historical and legal science in the context of modern social transformations: A collection of scientific articles following the results of the All-Russian Forum of Legal Historians (St Petersburg, June 10-11, 2022)], edited by A.A. Dorskaya, and D.A. Pashentsev, 218-23. Moscow; Saratov: Saratovskii istochnik, 2022. (In Russian).

19. Ерошкин Н.П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. Москва: Учпедгиз, 1960. 395 с.

Eroshkin, N.P. Ocherki istorii gosudarstvennykh uchrezhdenii dorevolyutsionnoi Rossii [Essays on the history of state institutions of pre-revolutionary Russia]. Moscow: Uchpedgiz, 1960. (In Russian).

20. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. Москва: Издательство Московского университета, 1964. 513 с. EDN: ZTGGSZ

Zaionchkovskii, P.A. Krizis samoderzhaviya na rubezhe 1870-1880-kh godov [Crisis of autocracy at the turn of the 1870s-1880s]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1964. (In Russian).

21. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. Москва: Мысль, 1978. 288 с. EDN: ZTTWJP

Zaionchkovskii, P.A. Pravitel’stvennyi apparat samoderzhavnoi Rossii v XIX v. [Government apparatus of autocratic Russia in the 19th century]. Moscow: Mysl’, 1978. (In Russian).

22. Карнович Е.П. Русские чиновники в былое и настоящее время. Санкт-Петербург: Типография П.П. Сойкина, 1897. 128 с.

Karnovich, E.P. Russkie chinovniki v byloe i nastoyashchee vremya [Russian officials in the past and present time]. St Petersburg: Tipografiya P.P. Soikina, 1897. (In Russian).

23. Колодеев Е.П. Уровень образованности полицейских чиновников в Российской империи во второй половине XIX в. // Теория и практика общественного развития. 2013. № 7. С. 247-249. EDN: QYYJWJ

Kolodeev, E.P. “Uroven’ obrazovannosti politseiskikh chinovnikov v Rossiiskoi imperii vo vtoroi polovine XIX v”. [The level of education of police officials in the Russian Empire in the second half of the 19th century]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, no. 7 (2013): 247-49. (In Russian). EDN: QYYJWJ

24. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. Состав, численность, корпоративная организация. Москва: Наука, 1979. 304 с. EDN: SGNGKV

Korelin, A.P. Dvoryanstvo v poreformennoi Rossii 1861-1904 gg. Sostav, chislennost’, korporativnaya organizatsiya [The nobility in post-reform Russia, 1861-1904. Composition, number, corporate organization]. Moscow: Nauka, 1979. (In Russian).

25. Кунавин К.С. “Единственно от высочайшего соизволения”? Высшее гражданское чинопроизводство в России XIX - начала XX в. сквозь призму теории самоорганизованной критичности // Историческая информатика. 2019. № 4. С. 74-89. DOI: 10.7256/2585-7797.2019.4.31544

Kunavin, K.S. “‘Edinstvenno ot vysochaishego soizvoleniya’? Vysshee grazhdanskoe chinoproizvodstvo v Rossii XIX - nachala XX v. skvoz’ prizmu teorii samoorganizovannoi kritichnosti” [“Only due to supreme consent?” Promotion in top civil ranks in Russia in the 19th - early 20th century through the lens of self-organized criticality theory]. Istoricheskaya informatika, no. 4 (2019): 74-89. (In Russian). DOI: 10.7256/2585-7797.2019.4.31544 EDN: YOQRIE

26. Курочкина Е.Н. Российское чиновничество XIX века. Эволюция историографических подходов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. № 2 (49). С. 276-280. EDN: NDJXQP

Kurochkina, E.N. “Rossiiskoe chinovnichestvo XIX veka. Evolyutsiya istoriograficheskikh podkhodov” [Russian bureaucracy of the 19th century. Evolution of historiographical approaches]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, no. 2 (49) (2011): 276-80. (In Russian). EDN: NDJXQP

27. Малкова Н.Г. Условия службы чиновников в местных государственных учреждениях в конце XVIII - середине XIX в. (по материалам Казанской губернии) // Экономическая история. 2011. № 3 (14). С. 6-11.

Malkova, N.G. “Usloviya sluzhby chinovnikov v mestnykh gosudarstvennykh uchrezhdeniyakh v kontse XVIII - seredine XIX v. (po materialam Kazanskoi gubernii)” [The conditions of official service in the local state institutions at the end of the 18th - middle of the 19th century (according to the materials from Kazan Governorate)]. Ekonomicheskaya istoriya, no. 3 (14) (2011): 6-11. (In Russian). EDN: PBPUAN

28. Мельникова И.Г. Чиновничество Верхневолжских губерний в первой четверти XIX века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2010. 26 с. EDN: QGXDWT

Mel’nikova, I.G. “Chinovnichestvo Verkhnevolzhskikh gubernii v pervoi chetverti XIX veka” [The Officialdom of the Upper Volga governorates in the first quarter of the 19th century]. PhD thesis, P.G. Demidov Yaroslavl State University, 2010. (In Russian). EDN: QEUHNT

29. Оболонский А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной службы: международный опыт и российские реалии. Москва: Фонд “Либеральная миссия”, 2011. 448 с. EDN: QSGEHD

Obolonskii, A.V. Krizis byurokraticheskogo gosudarstva: Reformy gosudarstvennoi sluzhby: mezhdunarodnyi opyt i rossiiskie realii [Crisis of the bureaucratic state: Civil service reforms: International experience and Russian realities]. Moscow: Fond “Liberal’naya missiya”, 2011. (In Russian).

30. Павлюк Ю.Б. Российское чиновничество в системе местного управления в первой половине XIX века (на материалах Московской и Тверской губерний): дис.. канд. ист. наук. Государственный университет управления, 2001. 240 с. EDN: QDKXLB

Pavlyuk, Yu.B. “Rossiiskoe chinovnichestvo v sisteme mestnogo upravleniya v pervoi polovine XIX veka (na materialakh Moskovskoi i Tverskoi gubernii)” [Russian bureaucracy in the system of local government in the first half of the 19th century (based on the materials from Moscow and Tver governorates)]. PhD diss., State University of Management, 2001. (In Russian). EDN: QDKXLB

31. Писарькова Л.Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в.: замыслы, проекты, воплощение. Москва: Новый хронограф, 2012. 456 с. EDN: RPRUMD

Pisar’kova, L.F. “Gosudarstvennoe upravlenie Rossii v pervoi chetverti XIX v.: zamysly, proekty, voploshchenie” [Russia’s Public administration in the first quarter of the 19th century: Plans, projects, implementation]. Moscow: Novyi khronograf, 2012. (In Russian).

32. Плех О.А. Численность служащих Олонецкой губернии в первой половине XIX в. // Альманах североевропейских и балтийских исследований. 2019. №. 4. С. 218-230. EDN: NHIUIW

Plekh, O.A. “Chislennost’ sluzhashchikh Olonetskoi gubernii v pervoi polovine XIX v”. [The number of employees in Olonets Province in the first half of the 19th century]. Al’manakh severoevropeiskikh i baltiiskikh issledovanii, no. 4 (2019): 218-30. (In Russian).

33. Поскачей Т.А. Провинциальное чиновничество России в последней четверти XVIII - первой половине XIX вв. (на материалах Рязанской губернии): дис.. канд. ист. наук. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 2006. 261 с. EDN: NOGIKD

Poskachei, T.A. “Provintsial’noe chinovnichestvo Rossii v poslednei chetverti XVIII - pervoi polovine XIX vv. (na materialakh Ryazanskoi gubernii)” [Russia’s provincial bureaucracy in the last quarter of the 18th - first half of the 19th century (based on the materials from Ryazan Governorate)]. PhD diss., S.A. Yesenin Ryazan State University, 2006. (In Russian).

34. Ружицкая И.В. Просвещенная бюрократия. 1800-1860-е гг. Москва: Издательство Института российской истории РАН, 2009. 342 с.

Ruzhitskaya, I.V. Prosveshchennaya byurokratiya. 1800-1860-е gg. [Enlightened bureaucracy. 1800-1860s]. Moscow: Izdatel’stvo Instituta rossiiskoi istorii RAN, 2009. (In Russian).

35. Синельников И.Ю. Учреждения и чиновники Министерства внутренних дел в российской провинции 1861-1917 гг. (на материалах Рязанской губернии): автореф. дис.. канд. ист. наук. Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2012. 22 с. EDN: ZOMRUV

Sinel’nikov, I.Yu. “Uchrezhdeniya i chinovniki Ministerstva vnutrennikh del v rossiiskoi provintsii 1861-1917 gg. (na materialakh Ryazanskoi gubernii)” [Institutions and officials of the Ministry of Internal Affairs in the Russian provinces, 1861-1917 (based on the materials from Ryazan Governorate)]. PhD thesis, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 2012. (In Russian). EDN: QFXGJF

36. Соколова Е.С. Институт сословных прав в официальной политической доктрине и законодательстве России середины XVII - первой половины XIX века (дворянство, духовенство, купечество). Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2011. 344 с. EDN: QSNEFX

Sokolova, E.S. Institut soslovnykh prav v ofitsial’noi politicheskoi doktrine i zakonodatel’stve Rossii serediny XVII - pervoi poloviny XIX veka (dvoryanstvo, dukhovenstvo, kupechestvo) [The institute of class rights in Russia’s official political doctrine and legislation in the mid-17th - first half of the 19th century (nobility, clergy, merchants)]. Yekaterinburg: Ural’skaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya, 2011. (In Russian).

37. Соловьев К.А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. Москва: Новое литературное обозрение, 2017. 296 с. EDN: YNZKHR

Solov’ev, K.A. Khozyain zemli russkoi? Samoderzhavie i byurokratiya v ehpokhu moderna [Master of the Russian land? Autocracy and bureaucracy in the Age of Modernity]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. (In Russian).

38. Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 29 т. Москва: Директ-Медиа, 2016. Т. 2. 524 с.

Solov’ev, S.M. Istoriya Rossii s drevneishikh vremen [History of Russia from ancient times], 29 vols. Vol. 2. Moscow: Direkt-Media, 2016. (In Russian).

39. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Ленинград: Наука, 1973. 383 с.

Solov’ev, Yu.B. Samoderzhavie i dvoryanstvo v kontse XIX veka [Autocracy and the nobility at the end of the 19th century]. Leningrad: Nauka, 1973. (In Russian).

40. Соловьев Я.В. Министерство финансов Российской империи в 1858-1903 гг.: Организация и функционирование: дис.. канд. ист. наук. Московский государственный областной университет, 2003. 383 с. EDN: NMFVZD

Solov’ev, Ya.V. “Ministerstvo finansov Rossiiskoi imperii v 1858-1903 gg.: Organizatsiya i funktsionirovanie” [Ministry of Finance of the Russian Empire in 1858-1903: Organization and Functioning]. PhD diss., Moscow Region State University, 2003. (In Russian). EDN: NMFVZD

41. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии. Москва: Наука, 1974. 394 с.

Troitskii, S.M. Russkii absolyutizm i dvoryanstvo v XVIII v.: formirovanie byurokratii [Russian absolutism and the nobility in the 18th century: The formation of bureaucracy]. Moscow: Nauka, 1974. (In Russian).

42. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I / перевод с английского С.В. Житомирской. Москва: ОГИ, 2002. 608 с.

Wortman, R.S. Stsenarii vlasti. Mify i tseremonii russkoi monarkhii [Scenarios of power. Myths and ceremonies in Russian monarchy]. Vol. 1, Ot Petra Velikogo do smerti Nikolaya I [From Peter the Great to the death of Nicholas I], translated from English by S.V. Zhitomirskaya. Moscow: OGI, 2002. (In Russian).

43. Федосов И.А. Социальная сущность и эволюция российского абсолютизма: XVII - первая половина XIX в. // Вопросы истории. 1971. № 7. С. 46-55.

Fedosov, I.A. “Sotsial’naya sushchnost’ i evolyutsiya rossiiskogo absolyutizma: XVII - pervaya polovina XIX v”. [Social essence and evolution of Russian absolutism: 17th - first half of 19th century]. Voprosy istorii, no. 7 (1971): 46-55. (In Russian).

44. Чернуха В.Г. Совет министров в 1857-1861 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. 1973. Т. 5. С. 120-137. EDN: YVDRLI

Chernukha, V.G. “Sovet ministrov v 1857-1861 gg”. [Council of Ministers in 1857-1861]. Vspomogatel’nye istoricheskie distsipliny, vol. 5 (1973): 120-37. (In Russian).

45. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Ленинград: Наука, 1991. 222 с.

Shepelev, L.E. Tituly, mundiry, ordena v Rossiiskoi imperii [Titles, uniforms, orders in the Russian Empire]. Leningrad: Nauka, 1991. (In Russian).

46. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Проблемы торгово-промышленной политики. Ленинград: Наука, 1981. 276 с.

Shepelev, L.E. Tsarizm i burzhuaziya vo vtoroi polovine XIX veka. Problemy torgovo-promyshlennoi politiki [Tsarism and the bourgeoisie in the second half of the 19th century. Problems of trade and industrial policy]. Leningrad: Nauka, 1981. (In Russian).

47. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII - начало XX в. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1999. 477 с.

Shepelev, L.E. Chinovnyi mir Rossii: XVIII - nachalo XX v. [The world of Russia’s officialdom: The 18th - early 20th century]. St Petersburg: Iskusstvo-SPb, 1999. (In Russian).

48. Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802-1917 гг. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2002. 936 с. EDN: WIRSCH

Shilov, D.N. Gosudarstvennye deyateli Rossiiskoi imperii. Glavy vysshikh i tsentral’nykh uchrezhdenii. 1802-1917 gg. [Statesmen of the Russian Empire. Heads of higher and central institutions. 1802-1917]. St Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2002. (In Russian). EDN: WIRSCH

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье рецензируется первая в историографии научная биография Николая Евгеньевича Маркова (Маркова 2-го), выдающегося консервативного политика Российской империи начала XX в. Подчеркивается, что автор биографии, профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Александрович Иванов, при ее написании опирался на широкий круг не только опубликованных, но и найденных им источников. Показано, что автор подробно и объективно исследовал происхождение Маркова, его становление как общественного и политического деятеля, роль черносотенного лидера в III и IV Государственных думах, в монархическом движении России и эмиграции. В связи с проблемами, затронутыми А. А. Ивановым, в русле исторической компаративистики сопоставляется антисемитизм Маркова и современного ему американского политика Т. Э. Уотсона. Кроме того, с точки зрения исторической элитологии рассматривается закулисная история прекращения «забастовки министров», вызванной скандальной речью Маркова и происходившей в мае–октябре 1913 г. Тем самым подтверждается вывод А. А. Иванова о том, что «курский зубр» играл ключевую роль не только в черносотенном лагере, но и в Третьеиюньской системе.

Рецензируемая коллективная монография – результат многолетних исследований группы авторов, занимающихся историей памяти о Первой мировой войне на Ближнем Востоке, в Армении, Австралии и Новой Зеландии. Значительное внимание уделено историографии Великой войны, политике памяти в странах указанных регионов. Отмечено сильное влияние политической конъюнктуры на проведение памятных мероприятий (Мец Егерн в Армении, День АНЗАК в Австралии и Новой Зеландии, победа в Галлиполийском сражении – в Турции). Несмотря на то, что в книге не упомянуты памятные мероприятия в других государствах, появившихся на обломках Османской империи, монография раскрывает значительный и до сих пор малоисследованный сюжет – память о Первой мировой войне за пределами Европы. Несмотря на специфичность темы, книга будет интересна всем, кто интересуется историей Великой войны.

В статье описывается эпизод, связанный с неудачной атакой лейб-гвардии Егерского полка 12 октября 1877 г. на турецкие позиции у Телиша. Полк потерял значительную часть рядового и командного состава, а оставленные на поле боя раненые были зверски замучены турками, не желавшими выполнять условия подписанной ранее их страной Женевской конвенции о военнопленных. Четыре дня спустя Телиш был взят русскими, и масштаб трагедии егерей стал очевиден военному командованию. Автор анализирует реакцию на турецкие зверства со стороны рядового и командного состава войск, журналистов и посетившего место трагедии художника В. В. Верещагина, создавшего на эту тему пронзительное полотно «Побежденные. Панихида». Сопоставление визуального и литературного текстов Верещагина дает возможность лучше представить замысел художника. Приводятся оценки современников, увидевших картину на выставке работ Верещагина, состоявшейся в Петербурге в 1880 г. и в Москве в 1883 г., – как опубликованные, так и ранее не публиковавшиеся источники, мнения представителей разных элит – правительственной, военной, художественной и интеллектуальной. Автор предлагает объяснительную модель негативного отношения правящей верхушки к работам Верещагина, сравнивая его творчество с картиной К. Маковского «Болгарские мученицы», вписывавшейся в общеевропейский тренд сексуализации военного насилия. В статье выстраивается сопоставительный ряд как для батальных полотен Верещагина (французские баталисты О. Верне, Э. Детай и А. де Нёвиль), так и для изображений «ужасов войны» (Ж. Калло и Ф. Гойя).

В статье на основе законодательных актов и неопубликованных материалов по Ярославской, Тверской и Тобольской губерниям рассматривается проблема супружеского насилия во второй половине XIX – начале XX века. Использовалась выборка дел, отложившихся в региональных архивах Тобольска, Твери, Ярославля, Рыбинска и Ростова, а также в Российском государственном историческом архиве, по таким преступлениям, как оскорбление действием, побои и истязания. Изучены дела волостных, уездных, мировых и окружных судов, что позволило представить особенности решения подобных дел в разных судебных учреждениях регионов. Описаны этапы судопроизводства в зависимости от учреждения, в котором рассматривалось дело, представлен анализ применения определенных статей законодательства о наказаниях. Выявлены главные причины супружеских конфликтов, основные поводы к проявлению агрессии со стороны мужей в отношении своих жен, озвученные в ходе следствия как пострадавшими, так и ответчиками. В изученных делах отмечено расхождение между достаточно суровыми мерами наказания, закрепленными в законодательстве по данному виду преступления, и относительно легкими реальными последствиями для виновных. Побои, не приведшие к серьезным повреждениям организма, не считались из ряда вон выходящим явлением семейной жизни и не наказывались действующим законодательством. Преступления, имевшие разную степень тяжести последствий, рассматривались в различных инстанциях, так, наиболее тяжелые и угрожающие жизни и здоровью доходили до окружных судов. Практика показывает, что далеко не все дела в итоге оканчивались наказанием жестоких мужей, достаточно часто женщинам приходилось примиряться с супругами. При отрицании умысла виновным и отсутствии доказательств систематичности побоев (например, с помощью показаний свидетелей, соседей) и тяжести ран привлечь подсудимых к серьезным наказаниям было практически невозможно.

Полноценному использованию женщинами своих прав на защиту препятствовали сформированный страх перед мужьями и уважение к традициям. Серьезной проблемой являлось положение женщины в семье после возвращения ее мужа домой по завершении срока наказания.

Средства передвижения и способы обустройства дорожной сети для столь обширной сухопутной державы, как Российская империя, имели большое значение. Несмотря на развитие речных коммуникаций, доля гужевого транспорта для перевозок грузов и перемещений людей всегда была очень велика. В России издавна стали путешествовать и перевозить грузы на дальние расстояния на лошадях, создали разные виды повозок, выработали способы запряжки лошадей. Устойчивые стереотипы поведения во время поездок на дальние расстояния гужевым транспортом составляют так называемую дорожную традицию России. Дорожная традиция – это условия, обстоятельства и ситуации, которые сопутствовали дальнему сухопутному перемещению. В этой статье исследованы некоторые особенности дорожной традиции на Европейском Севере России в дореволюционное время, а именно: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской губерниях. Источниками стали многочисленные документальные очерки, создававшиеся литераторами и публицистами, работы статистиков, мемуарная литература. Расстояния на Европейском Севере России были значительными, а население редким. Это затрудняло создание качественных дорог. Обращено внимание на устойчивые выражения, которыми характеризовалась дорожная традиция тех мест, например, на поговорку «Во всей Онеге нет телеги». Показано, что в теплое время года в отдаленных местностях северных губерний России обычные крестьянские телеги из-за бездорожья и заболоченности и в самом деле использовались редко. Вместо них употреблялись различные иные приспособления для перевозки, или же люди путешествовали верхом на лошадях. Это показывает адаптивные механизмы традиционной культуры. С конца XVIII и до начала XX в. состояние путей сообщения существенно не улучшалось. Все это стимулировало поиски принципиально иных способов перевозок. Позднее, в XIX–XX вв., главным движителем дорожной истории России стали технические усовершенствования, которые коренным образом изменили транспортную систему и дорожную географию, повлияв на жизнь десятков миллионов людей.

Статья посвящена изучению распространения и бытования знахарских практик в народной среде российской провинции, а именно, в Нижегородской губернии, на протяжении XVIII и XIX столетия. Работа построена на анализе архивных неопубликованных источников, представляющих собой материалы следствия. Следственные процедуры на протяжении указанного периода проводились разными органами, что влияло на полноту и сохранность материалов, а также на интерпретацию преступления и определение наказания. Авторы дают характеристику следственных дел, анализируют причины, инициировавшие следственную процедуру, характеризуют фигурантов дела, акцентируя внимание на обвиняемых и формулировке обвинения, отмечают изменения в подходе законодателя к преступлениям подобного рода. В материалах статьи охарактеризована ситуация с развитием медицинских учреждений в Нижегородской губернии, которая, по мнению авторов, повлияла на длительность и устойчивость там знахарских практик. Выявлены причины обращения к знахарству и его формы, определены вспомогательные вещества и предметы, использовавшиеся знахарями. Также впервые публикуются некоторые заговорные тексты, содержавшиеся в распросных речах и экстрактах. Обращение к следственным материалам позволяет изучить уникальную информацию на микроисторическом уровне, проследить отражение глобальных исторических процессов на периферийных провинциальных территориях.

Статья посвящена проблеме отражения в российской историографии известных сведений о памятниках местного летописания XVI века, написанных представителями служилого сообщества из числа дьячества и дворянства. В современной исторической науке не предпринималось попыток дать обзор накопленному комплексу сведений о произведениях, авторы которых были выходцами из светской среды, как отдельному явлению местной книжной культуры Российского государства. Введение памятников историописания, создававшихся лицами, которые работали без патронажа и прямого руководства светских и церковных властей, в более широкий контекст историографии эпохи Позднего Средневековья и Раннего Нового времени представляет интерес в связи с возможным изменением подхода к источникам как отражению взгляда автора на окружавшую его действительность. В статье особое внимание уделено сложившимся представлениям отечественных историков о происхождении, составе и авторстве Постниковского, Безднинского летописцев, а также Летописца дворян Извольских как произведений местного летописания. По ходу работы отмечены достижения М. Н. Тихомирова и Н. В. Белова по изучению текстов и социальных связей авторов Постниковского летописца и Летописца дворян Извольских соответственно. Особое внимание уделено дискуссии, посвященной личности и политической ориентации думного дворянина М. А. Безднина, а также целевому назначению летописца, созданного им в середине 1580-х годов после ухода в монастырь. Обзор отечественной историографии дворянского и дьяческого летописания в России XVI века показывает, что на периферии исследовательских интересов остались вопросы, связанные с авторским самосознанием создателей историописных произведений и принципами их работы в связи с отбором сведений для своих творений.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Череповецкий государственный университет

- Регион

- Россия, Череповец

- Почтовый адрес

- 162602, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, д. 5

- Юр. адрес

- 162602, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, д. 5

- ФИО

- Лягинова Ольга Юрьевна (Исполняющая обязанности ректора)

- E-mail адрес

- rector@chsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (820) 2556597

- Сайт

- https://www.chsu.ru