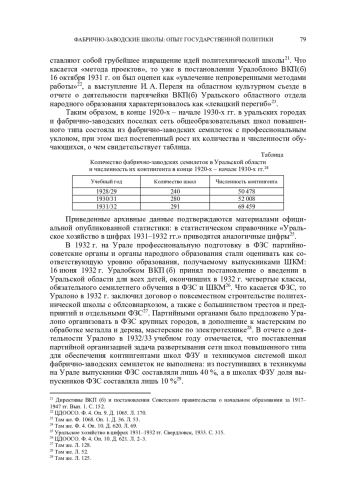

Рассматриваются проблемы формирования системы общеобразовательных школ повышенного типа в начале 1930-х гг. в Уральской области. Исследуются сеть, материальная база учебных заведений, кадровый состав школьных работников и содержание учебной работы. Фабрично-заводские семилетки оцениваются как основной тип общеобразовательных учебных заведений в городах и рабочих поселках, дающих образование выше начального.

Идентификаторы и классификаторы

Изучение процесса модернизации системы школьного образования всегда привлекало пристальное внимание историков советского, постсоветского и новейшего времени. На данном этапе исторического развития общества интерес к вопросам функционирования национальной системы образования не уменьшился. Система школьного образования, как и прежде, претерпевает изменения, связанные с поиском новых методов обучения, перестройкой программ и содержания образования. Одной из самых острых проблем, как и в начале 1930-х гг., является проблема социального партнерства школы и предприятия, так называемая проблема социального партнерства в сфере образования, подразумевающая под собой привлечение предприятий различного уровня для совместной организации учебного процесса школьников с целью достижения общественно значимого результата1. Каким был опыт такого взаимодействия? Какие ошибки были допущены? Каким был результат государственной политики в сфере политехнизации школьного образования? Об этом в нашей статье. Осуществление реформирования системы школьного образования требует как изучения, так и переосмысления опыта, накопленного в советский период, анализа как позитивных, так и негативных его аспектов с целью применения его к новым историческим условиям. Учет критического опыта прошлого помог бы, например, избежать некоторых ошибок при проведении школьной реформы в конце 1950-х гг., ибо в начале 1930-х гг. попытки профессионализации общеобразовательных школ, дающих образование выше начального, также объяснялись необходимостью «политехнизации школьного образования».

Список литературы

1. Гришанов П. В. Школьный всеобуч на Урале в условиях строительства социализма (1926-1937 гг.): учеб. пособие. Челябинск: ЧПИ. 1982. 91 c.

2. Игошев Б. М., Попов М. В., Суворов М. В. Рождение и первый выпуск Екатеринбургского учительского института // Педагогическое образование в России. 2012. № 5. С. 16-21.

3. Леднев В. П. Профессионально-педагогическое образование на Урале: становление и развитие. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2004. 141 с.

4. Попов М. В. Школьный всеобуч и педагогическое образование в Свердловске в первой половине 1930-х гг. // Педагогическое образование в России. 2013. № 6. С. 274-284.

5. Попов М. В., Протасова Э. Е., Бахтина И. Л. Начальное образование в уральской деревне в 1920-1941 гг. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2006. 156 с. EDN: YZGWUP

6. Попов М. В., Бахтина И. Л., Суворов М. В. Преподавательские кадры сельских начальных общеобразовательных школ на Урале в 1920-х годах // Педагогическое образование в России. 2010. № 3. С. 72-78.

7. Уральская историческая энциклопедия / РАН, Урал. отд-ние. Екатеринбург, 1998. 621 с.

8. Чуфаров В. Г. Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению культурной революции (1920-1937 гг.). Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. 378 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

13 декабря 2024 г. в г. Иркутске состоялась Всероссийская конференция «Пенитенциарная политика Российского государства и ее реализация в Сибири XVII–ХХ веков».

Анализируется содержание четырехтомной истории Иркутской губернии, подготовленной группой иркутских исследователей и посвященной 260-летию ее образования. Подчеркивается полное соответствие рецензируемой монографии современным трендам отечественной исторической науки, отмечаются солидные источниковая и историографическая базы, хорошо продуманное и разнообразное приложение, качественное иллюстративное наполнение книги и ее полиграфическое исполнение.

Рассмотрен крупный и значимый биобиблиографический справочник, включающий сведения о жизни и деятельности 285 высокопоставленных чиновников Российской империи XIX - начала XX в., об источниках этих данных, а также о посвященных этим государственным деятелям исследованиях. Показано значение рецензируемой работы для рассмотрения истории управления и чиновничества, отмечен вклад автора в источниковедение.

Впервые анализируется квартальный отчет Иркутской уездной милиции за 1925 г. как исторический источник, позволяющий охарактеризовать ее административную деятельность, личный состав, материальное положение, ведение наружного наблюдения, борьбу с самогоноварением, бандитизмом в Иркутском уезде.

Рассматриваются основные этапы культурной дипломатии Австралии в отношении Японии на протяжении пятидесяти лет (начиная с 1974 г.). Отмечается, что взаимовыгодное партнерство в культурной области позитивно воздействовало на всю систему двусторонних межгосударственных отношений.

Рассматривается деятельность органов военной разведки СССР в Маньчжурии в период с начала партизанского движения до завершения Второй мировой войны, с акцентом на контрразведывательные операции против японских войск и их союзников. Освещаются ключевые аспекты взаимодействия советских разведывательных структур с местными партизанскими отрядами, которые стали важным инструментом в борьбе против японской оккупации. Подробно анализируются методы и тактика, применяемые советской военной разведкой для выявления и нейтрализации японских шпионов, а также изучается роль этих операций в обеспечении безопасности советских войск на Дальнем Востоке. Особое внимание уделено успешным операциям по захвату японских офицеров, которые сыграли важную роль в получении стратегически важной информации о планах и передвижениях противника. Рассматривается влияние этих данных на успех советских операций, а также на последующее поражение японских войск. Кроме того, анализируются взаимодействие советской разведки с другими союзными спецслужбами и использование опыта, накопленного в Маньчжурии, для дальнейшего развития контрразведывательной деятельности в послевоенный период. Исследование основано на архивных материалах, документах и воспоминаниях участников событий, тщательное изучение которых позволяет глубже понять стратегические и тактические аспекты деятельности советской разведки в Маньчжурии. Работа имеет важное значение для историков и специалистов в области военной разведки, поскольку раскрывает малоизученные страницы деятельности СССР на Дальнем Востоке и подчеркивает важность контрразведывательных мероприятий в обеспечении национальной безопасности в условиях войны.

Рассматривается роль разведки в отказе высшего руководства Японии от планов нападения на СССР в 1941-1942 гг. Подчеркивается, что в этом существенную роль сыграла информация японской разведки о достаточности советского оборонного потенциала на Дальнем Востоке для отражения агрессии.

На основе документов Государственного архива Российской Федерации и Государственного архива Республики Бурятия исследуются этап и направление работы одного из государственных органов власти Бурят-Монгольской АССР - Полномочного представительства, функционирующего при ВЦИК в Москве. Кратковременная деятельность представительства Бурят-Монгольской АССР с 1932 г. до закрытия института представительств на основании постановления Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1938 г.

Студенческое общежитие 1920-х гг. рассмотрено как пространство повседневности, оказывавшее важное влияние на советскую учащуюся молодежь. Сделан вывод о том, что оно способствовало формированию системы ежедневных практик, которые были не добровольными, но вынужденными или навязываемыми. Отмечается, что в идеале должное стать местом торжества идеалов коллективизма, оно, несмотря на попытки решения многочисленных проблем, становилось символом тотальной социальной неустроенности и школой выживания для молодых людей.

Раскрывается роль кяхтинского купца И. Д. Синицына в развитии российско-монгольских экономических отношений и продвижении имперских интересов в странах Внутренней Азии; анализируется его вклад в становление банковской системы, расширение предпринимательской активности, распространение образования и просвещения в Западном Забайкалье.

Представлены результаты исследования, характеризующие общественно-политическую деятельность и «политическую благонадежность» избранных в Иркутской, Енисейской губерниях и Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства депутатов Государственной Думы Российской империи III созыва. Источниковую базу исследования составляют донесения сотрудников Иркутского жандармского управления, делопроизводственные материалы уездных, губернских и областных избирательных комиссий, а также канцелярий губернаторов и генерал-губернатора, хранящиеся в фондах Государственного архива Иркутской области и ранее не введенные в научный оборот. На основании анализа обнаруженных источников сформулированы основные выводы, характеризующие политическую ориентацию избранных парламентариев, а также их предшествующий революционный опыт и тактико-стратегические перспективы участия в работе парламента Российской империи.

Изложены результаты исследования личных переписок городской головы В. П. Сукачева, позволившие реконструировать представления главы сибирского города о проблемах развития общественного самоуправления конца XIX в. и роль городской головы в них. Выявлено, что важнейшее значение придавалось активизации деятельности думы, установлению конструктивных отношений с региональной администрацией, развитию городского хозяйства с учетом предшествующего опыта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ГУБЕРНСКИХ ЦЕНТРАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В XIX - НАЧАЛЕ ХХ В.

На основе анализа материалов Государственного архива Республики Хакасия - отчетной документации делопроизводственных документов (думских шнуровых книг), в которых получила отражение финансовая часть деятельности ведомств, рассматривается деятельность инородческих ведомств юга Енисейской губернии и их взаимодействие с государством через бюджетную деятельность. Отмечается, что участие государства в наполнении бюджета инородческих органов было ничтожным и доходная часть бюджета в основном формировалась за счет повинностей с населения (однако структура расходной части думского бюджета была направлена, прежде всего, на погашение государственных повинностей). Выявлено, что средства на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления направлялись в недостаточном количестве. Сделан вывод о том, что полномочия инородческой администрации были ограничены решением рядовых текущих вопросов, а любые более или менее важные дела бюджетного управления передавались в органы губернского управления, казенную палату, т. е. властные полномочия концентрировались в их руках. Подчеркивается, что инородческим ведомствам транслировалась лишь ограниченная часть этих полномочий.

На основе первоначально введенных в научный оборот формлярных списков чиновников дается социальный портрет (сословное положение, возраст, вероисповедание, семейное положение, образовательный уровень, наличие судимости, имущественное положение и размер жалованья, опыт административной и военной службы, карьера после отставок) советников Якутского областного отделения первой половины XIX в. Показана социокультурная характеристика провинциального «среднего чиновничества» Азиатской России.

В ваших руках (пусть даже и виртуально), казалось бы, обычный, рядовой выпуск «Известий Иркутского государственного университета» серии «История». На самом деле это не так, ведь его 51-й порядковый номер красноречиво и недвусмысленно символизирует успешное преодоление полусотенного рубежа, а это знаменательное событие требует, в свою очередь, по крайней мере, хотя бы краткого подведения предварительных итогов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИГУ

- Регион

- Россия, Иркутск

- Почтовый адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- Юр. адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- ФИО

- Шмидт Александр Федорович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@isu.ru

- Контактный телефон

- +7 (904) 1502889

- Сайт

- https://api.isu.ru